Zero Trustという言葉が踊る今日、ITベンダーやメディア「何も信用しない」「自動防御」「世界標準」といったキャッチコピーで中小企業に次々と高額ツールを売り込む。しかし、限られた予算とIT人材不足の下で導入しただけでは設定ミスや運用放置が常態化し、かえってサイバーセキュリティリスクを増大させる懸念が強い。

真に疑うべきは「社員」ではなく「どこが信用できないか」を問い直さない情報そのものやベンダーの“おいしい言葉”にある。本稿では、中小企業経営者向けにZero Trustの皮肉めいた本質を炙り出し、ヒューマンエラー前提のリスク管理や低コストで持続可能なセキュリティ対策の具体手法を詳解する。経営者視点で業務フローとITセキュリティを再定義し、サイバー攻撃や情報漏洩を未然に防ぐロードマップを示す。

Zero Trust神話の“怪しさ”を経営視点で斬る

Zero Trustは「何も信用しない」ことを強調する営業ワードと化している。本質は「疑う対象を見定め、守る仕組みを作る」ことであるが、多くの中小企業ではツール導入自体が目的化し、リスク管理の根幹が抜け落ちている。

言葉遊びに踊らされる中小企業の罠

Zero Trust=「全アクセス遮断」と誤解すると、社内外すべての通信を制限し、高額なVPNやUTM、クラウド認証強化ツールを次々導入する泥沼に陥る。

だが設定には専門知識が不可欠であり、IT初心者向けの簡易マニュアルではカバーしきれない運用負荷が発生しがちだ。結果、セキュリティ機器は放置され、パッチ未適用やログ監視の穴を生む。本来は「何を守るか」を定義した上で最小限のツールを組み合わせるべきである。

本当に疑うべきはツール提案の“おいしい言葉”

営業トークには「これ一台で万全」「自動的に攻撃をブロック」「世界トップ企業採用」というキラーワードが散りばめられている。しかし、ベンダーはあくまでツールを売るのが目的だ。

中小企業経営者はその言葉を疑い、「なぜそれが必要なのか」「どの業務フローの欠陥を補うのか」を自社視点で問い直す必要がある。情報源の真正性を検証しないままツール依存を深めることは、無駄な投資を招くだろう。

Zero Trustの矛先は“社員”ではなく“業務フロー”に向けよ

Zero Trustを「社員を疑う」仕組みと捉えると、社内に冷ややかな雰囲気が生まれ、生産性が低下する。真のリスクは「意図せぬミス」がセキュリティインシデントに直結することであり、ヒューマンエラーを前提に業務フローと承認プロセスを設計し直すことが肝要だ。

例えば、誤操作で情報が社外共有されないよう段階的なアクセス制御を導入し、人を守るZero Trustを実現する。

見えないリスクを可視化する3つの経営マネジメント手法

ツール購入に飛びつく前に、経営者自身が主体となって業務の曖昧を洗い出し、リスク管理プロセスを整備せよ。ここでは、経営者視点で取り組むべき具体的手法を3つ提示する。

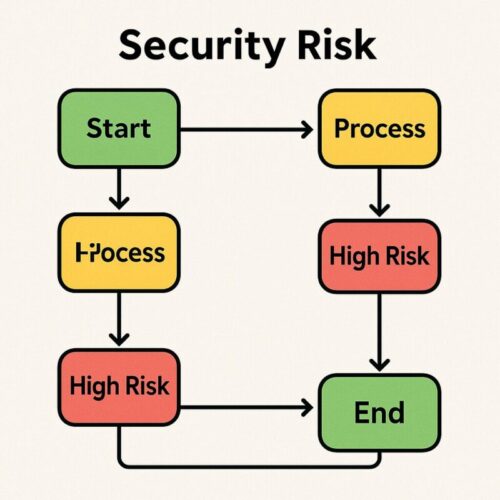

業務フローの“ヒューマンエラー候補”を洗い出す

主要業務をフローチャート化し、どの工程で入力ミスや設定漏れが起こりやすいかを可視化する。単なるチェックリスト化ではなく、リスク度合いを色分けし、関係者間で共有することで「ここが怪しい」という共通認識を形成する。専門的なツールが不要なら、Excelやクラウドスプレッドシートで簡易に実施可能だ。

誤操作を防ぐ“プロセス制御”ルールの導入

人為的ミスを抑止するため、重要ファイルへのアクセスに多段階承認フローを組み込む。たとえば、顧客リスト更新時には上長承認を必須とし、一度誤ったフォーマットで保存すると次のステップに進めないシステム制御を設ける。こうした運用ルールはITツールだけでなく、業務マニュアルの見直しやワークショップを通じても実装可能である。

ミスを“チャンス”に変えるインシデント報告文化

ミス発生時に社員を罰するのではなく、報告と振り返りを社内文化として定着させる。経営者自らが「報告歓迎」のメッセージを発信し、報告をベースに業務フローを改善するPDCAを回すことで、継続的にセキュリティレベルが向上する。失敗から学ぶ姿勢こそが、真のサイバーセキュリティの基盤となる。

低コストで継続可能な“Zero Trust的”IT投資戦略

限られた予算とIT人材不足の中小企業に最適な、ツールとマネジメントを両立させた投資戦略を解説する。

まずは既存IT資産を最大限活用する

新規ツール購入より先に、既存のクラウドサービス設定やUTM、エンドポイント保護機能を見直す。多くの場合、標準機能だけで足りることが多く、クラウドセキュリティ設定の強化やアクセス権の見直しで低コストに大幅な改善が可能だ。

必要最小限のツール導入で“守りたい領域”を絞る

サイバー攻撃の具体的リスクを洗い出し、ウイルス対策・ログ監視・バックアップなど、経営者が最重要とする領域に絞って専用ツールを導入する。投資対効果を最大化するため、各ツールのROIを事前に試算し、投資判断を行うことが鍵だ。

IT顧問・外部専門家と“伴走”する顧問契約のススメ

IT人材不足を補うには、顧問契約で月次レビューと運用改善提案を受けるのが効率的である。ツール提案だけでなく、業務フロー改善を含む総合的アドバイスを得られるため、継続的にZero Trust的視点を維持できる。

まとめ

Zero Trustという言葉に飛びつく前に、「何を疑い、何を守るべきか」を自社の業務フローと経営リスクに立ち返って問い直すことが最重要である。

社員を疑うのではなく、ヒューマンエラーを前提にプロセスと仕組みを再設計し、低コストかつ継続可能なIT投資と外部専門家との伴走体制を構築せよ。こうした経営・マネジメント視点を備えたZero Trust再定義こそが、中小企業がサイバーセキュリティと情報漏洩リスクを真正面から克服する鍵である。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。