中小企業の経営において、「誰と仕事をするか」は「何をするか」以上に重要な判断だ。日々の業務の中では、顧客だけでなく、社員、取引先、業者など様々な“パートナー”と協業する機会がある。だが、その関係性を築く中で、選択ミスは避けられない。

特に、“信頼できると思っていた相手”との失敗は経営者の心理的ダメージも大きく、事業上の損失につながる。本稿では、筆者自身が経験した「信頼して組んだパートナーとの苦い経験」を起点に、中小企業の経営者が陥りがちな“任せ方”の落とし穴と、その克服法をマネジメント視点から解説する。人選の判断、信頼構築、責任分担といった経営の基本に立ち返る機会としてほしい。

見誤ったパートナーとの仕事がもたらした“苦い現実”

パートナー選びの重要性は分かっていても、実際にやってみないと見えない面も多い。

■「営業のプロ」に見えたその人…実は“ただの押し売り型”だった

ある時期、信頼できそうだと感じた人物と営業活動を共にした。第一印象は悪くなく、過去の実績もそれなりに聞いていたため「頼れる存在」だと判断した。しかし、実際に動き出すと、その期待は裏切られた。顧客ニーズのヒアリングもせず、いきなり「商品紹介」に走る。こちらが提案のタイミングを見計らっている最中に、先走って自分の話ばかり。顧客の反応も芳しくなく、提案すら成立しなかった。

■“任せたつもり”が“丸投げ”に

当初は「彼が営業のプロだから」と思っていたが、よく考えれば業務の方針や進め方について、事前にすり合わせたことはほとんどなかった。進め方も価値観も共有しないまま、「うまくやってくれるだろう」と期待だけしてしまった結果、責任の所在も不明確なまま、プロジェクトは頓挫。最後には「思ったより成果が出ませんでしたね」と軽く言われたが、こちらにとっては失った信用と時間が重くのしかかる出来事だった。

■「人を信じる」=「任せる」ではないと痛感

この失敗から強く感じたのは、「人柄が良い」と「仕事で一緒にやって成果が出る」は全く別物だということだ。信頼とは、“性格”ではなく“行動”で確認されるべきだと知った。最初の印象に頼るのではなく、実際に業務を通じて「どんなスタンスで仕事を進める人なのか」を観察する必要がある。そして、具体的な役割分担や期待成果を事前に明文化しないと、どちらかが一方的に負担を背負う形になる。

経営における“任せ方”の誤解が生むリスク

中小企業経営者が陥りやすい「任せ方」の失敗は、組織にも悪影響を及ぼす

■ 曖昧な“任せる”は責任不在を生む

「この件、君に任せるよ」という一言は一見カッコよく見えるが、その中身が曖昧であれば、むしろ無責任なマネジメントになる。任せた相手は「どこまでを、どうやればいいか」が不明なまま動くことになるため、成果が出なければ言い訳の応酬になる。これはまさに【任せる勇気が経営を変える ― 中小企業の人材育成とマネジメント戦略】でも指摘した「任せた後の干渉」が招く失敗パターンだ。

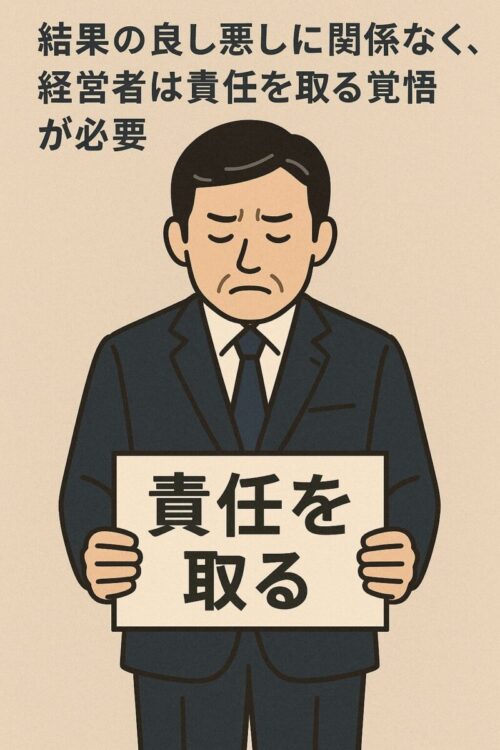

■ 信頼は“結果責任を引き受ける姿勢”から生まれる

信頼して任せたなら、結果の良し悪しに関係なく、経営者は責任を取る覚悟が必要だ。「うまくいかなかったら責任は部下」「思ったように動かなかったから契約終了」…そんな態度では、組織に“信頼の文化”は育たない。任せたことへの説明責任は、最後まで経営者自身にあるという意識が必要だ。

■ 曖昧な“スタート”が、全てを狂わせる

業務の開始段階で、「誰が・何を・どこまで・いつまでに」やるのかが曖昧なまま進行してしまうケースは非常に多い。こうした曖昧さが積もり積もって、最終的には「社長がすべてやってしまう」パターンに陥る。これは【上手な指示 指示の正しい認識】でも紹介した「指示=約束」という視点が欠けているからだ。

“誰と組むか”を見極めるために必要な3つの視点

「一緒に仕事をする」とはどういうことか?信頼関係の可視化こそが選別のカギ

■ スタンスの確認:「仕事観」の共有はできているか?

パートナーと協業する際、「この仕事にどう取り組むか」「顧客に対する姿勢はどうか」といった“仕事観”が一致しているかを確認することが大切だ。スタンスが異なると、どれだけ丁寧に打ち合わせをしても、実際の動きにズレが生じる。たとえば「提案型営業」を理想としていても、パートナーが「とにかく紹介・物売り型」だと、そもそも目指すゴールが違ってくる。

■ 役割の明文化:責任の範囲は明確か?

“任せる”とは「自分の責任を渡すこと」ではない。どこまでが相手の領域で、どこからが自分の判断なのかを文書にして明確化しておくことは極めて重要だ。契約書だけでなく、プロジェクト開始時の役割定義書などでもよい。これをやらずに「まあ、言えばわかるだろう」と進めると、だいたいトラブルになる。これは社内人材にも同じことが言える。

■ 小さな実績の積み重ねで「信頼」は形成される

一度のミーティングや名刺交換で人を信用してはいけない。まずは小さな業務から試してみて、「言ったことを守るか」「報連相はあるか」といった基本動作を確認すべきだ。これは【中小企業に必要なリーダーシップの土壌を作るための経営者の戦略】でも述べた「裁量を与える代わりに、評価も継続的に行う」ことと同様である。

まとめ:信頼できる人とだけ“組む”という覚悟を持て

一緒に仕事をする“相手選び”は、技術や経験以上に「信頼できるかどうか」がすべてである。中小企業の経営者は、社員も外部パートナーも「人を信じる」と「仕事を任せる」を混同しがちだ。しかし、信頼とは行動の積み重ねでしか生まれない。

最初から完璧なパートナー選びは難しいが、見極めのプロセスは短縮できる。「スタンスの確認」「責任の明文化」「小さな成果の積み重ね」――この3つを徹底することで、後のトラブルを未然に防ぐことができる。

そして何より、「任せるとは責任を共有することである」という視点を持たない限り、いずれ全ての負荷が“社長ひとり”に戻ってくる。これは、今の時代に最も避けなければならないマネジメントの失敗だ。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。