中小企業の経営において、抽象的で“もっともらしい”発言に振り回されるシーンは少なくない。セキュリティ対策、IT投資、DX推進…どれも言葉としては正しく聞こえるが、実行に移す段階で「具体的にどうするのか?」が曖昧なまま進められることが多い。

特に、経営者や管理職の発言が中身のないまま現場に降りてくると、現場は混乱し、時間と人材のリソースを無駄にし、最悪の場合、組織のモチベーションそのものを破壊してしまう。本稿では、“中身のない指示”がなぜ生まれるのか、その構造と背景を分析しながら、経営者に求められる本質的なマネジメントの姿勢について考察する。

抽象論を語る経営者が組織を腐らせる理由

言葉に力があるかどうかは、「それが行動につながるか」で決まる。耳障りの良い言葉を並べても、次の一歩が見えなければ、組織は動かない。

「それっぽい言葉」に実態はあるか?

「前を向いていこう」「攻めの経営」「このままではダメだ、変わらなければならない」──こうした発言を経営者が口にする場面はよくある。確かに、間違ったことは言っていないし、誰もそれを否定することはできない。だが、その発言を聞いた側が「具体的にどうすればいいのか?」と問うた瞬間、会話が止まる。「それはこれから考える」と言い出したり、「やってみないとわからない」と逃げるような回答が返ってきたりする。

これは、発言の“中身”が空洞だから起きる現象だ。表面的に正しいことを言っていても、深く考えておらず、行動計画や根拠が伴っていない。結果として、誰も動けない。「正論」ではあるが「実行不可能」な言葉は、結果として“害”にしかならない。

“反論された”と感じる人の思考停止

具体策を問われたとき、「反論された」と感じる経営者や管理職は少なくない。なぜなら、自分の意見に根拠がないことを自覚しているからだ。だからこそ「そんなに否定しなくてもいいだろう」「意見を潰すな」と逆ギレに近い反応を示す。しかし、質問している側は“否定”ではなく“確認”しているだけである。

だが、発言者はそれを自己否定と誤認してしまう。つまり、問いかけに対して思考が深まらず、「問われる」ことに過敏になる。これは自分自身の言葉に対する責任の不在でもある。

管理職・経営者の「無自覚な無責任」

「考えるのは現場だ」「自分でやり方を見つけろ」という精神は、一見、任せているように見えるが、実際には“放棄”である。ビジョンもなく、勝算もなく、「とにかくやってみろ」と背中を押すだけでは、部下は判断基準を持たないまま、責任だけを背負わされる。

そして、成果が出なければ「まあ、やってみたこと自体は評価する」と、自己肯定的な言葉でごまかす。これでは、やらされた側は救われない。そんな上司の言葉に、次第に誰も耳を貸さなくなっていくのは自然な流れだ。

「知っている風」ではなく、「考えているか?」が問われている

経営者が“情報を持っている”ことは当然だが、それをどう使い、どんな施策に落とし込むかという“解釈”が伴わなければ意味がない。

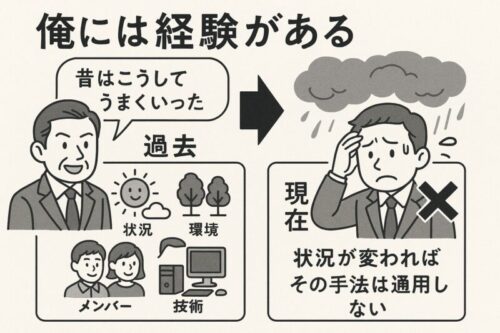

経験=知識ではないという事実

「俺には経験がある」「昔はこうしてうまくいった」──この発言も非常によく耳にする。だが、成功体験ほど危険なものはない。それは、過去の状況、環境、メンバー、技術など多くの要素が偶然うまく噛み合った結果である可能性が高い。状況が変わればその手法は通用しない。

むしろ、過去の成功体験にすがる経営者は、その後の成長を止めているケースが多い。成功体験を否定する必要はないが、「いま通用するか?」という検証を怠ってはならない。

「なんでそれをやるのか?」を問えるか

「なぜそれをやるのか?」「それをやることで何が変わるのか?」──この問いに答えられないなら、その施策はやるべきではない。経営判断とは、抽象的な目標から“目的・手段・成果”を言語化するプロセスに他ならない。問いに答えるためには、考え抜くことが必要だ。だから、考えることを放棄した人の言葉には、重みがない。

知識なきトップは組織のブレーキ

ITやセキュリティにおいても同様である。経営層が「ITはわからないから任せている」と言い出した瞬間、組織のDXやセキュリティ対策は止まる。任せるには、任せるだけの判断軸が必要であり、それを持つには最低限の理解が不可欠だ。

「人脈」「ポジション」に逃げるな

「俺には人脈がある」「社長というポジションで言っているのだから従え」──こうした言葉に説得力が宿らないのは、行動と成果が伴っていないからである。

人脈は力ではなく“関係”に過ぎない

何度か顔を合わせた程度の付き合いを“人脈”と呼び、それを権威にしようとする人は多い。だが、本当に価値のある人脈とは、困ったときに助けてくれる関係であり、ただ知っているだけでは意味がない。

「誰と繋がっているか」よりも、「誰が自分を信頼しているか」が重要だ。その信頼は、一朝一夕で築けるものではない。中身のないアウトプットしかできない人間に、人はついてこない。

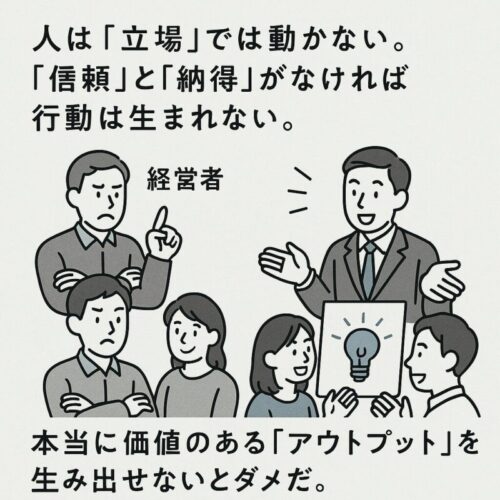

ポジションではなく、アウトプットが人を動かす

人は“立場”では動かない。“信頼”と“納得”がなければ行動は生まれない。経営者であるというだけで指示に従う時代は終わった。部下は冷静に「この人の言っていることに意味はあるか」「やる価値はあるか」を見ている。

その上で、「この人と一緒にやっていきたい」と思わせるような発言力、すなわちアウトプットが必要なのだ。

「上に立つ人間の義務」は勉強と内省

トップに立つ人間が学ばない会社は、必ず滅びる。なぜなら、現場の課題に対してトップが答えられないからである。時代は刻一刻と変化している。昨日まで通用した手法は今日から通じないかもしれない。そうした変化に対応するには、経営者自身が誰よりも学び、アップデートし続けるしかない。

それを「部下にやらせればいい」「俺はもう十分学んだ」などと甘えた姿勢でいることは、企業の未来を人質に取っているのと同じである。

まとめ:アウトプットの質はインプットの質に比例する

抽象的な“それっぽい言葉”は、行動の起点にはならない。中小企業の経営者には、組織の先頭に立ち「何を、なぜ、どうやってやるのか」を具体的に語れる力が求められる。それを支えるのは、継続的な学びと考察、そして現場と向き合う姿勢だ。

「勉強しない」「調べない」「考えない」経営者が発する言葉には、誰もついてこない。逆に、たとえ完璧ではなくても、思考の痕跡がある言葉には人は動く。なぜなら、そこに“誠実さ”が宿るからだ。

インプットを怠らず、深く考え抜き、アウトプットの質を磨く。中小企業の未来は、トップの姿勢一つで決まる。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。