中小企業がセキュリティ対策として導入している「SKYSEA Client View」は、資産管理・ログ管理・デバイス制御など多機能なITセキュリティツールだが、そのログ活用が現場で十分に機能しているとは言いがたい。操作ログや通信ログは大量に生成され、理論的には不正や異常の兆候を検知できるはずが、実態は「放置されたログの山」と化しているケースが多い。

本稿では、中小企業でも導入可能なAI技術=ChatGPTを活用してSKYSEAログの「見える化」と「有効活用」の可能性について、技術的な論理と現場視点で検証し、どのように現実運用に結びつけていけるかを探る。

SKYSEAのログ機能とセキュリティ対策としての意義

SKYSEAは中小企業におけるセキュリティ対策ツールとして、多くの機能を実装している。その中でも「ログ管理」は本質的に強力な防御手段であるが、活用には工夫が必要だ。

SKYSEAの基本機能と取得されるログの種類

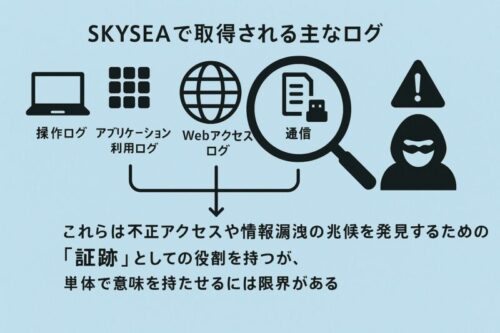

SKYSEAで取得される主なログには、操作ログ、アプリケーション利用ログ、Webアクセスログ、外部デバイス接続ログ、通信ログなどがある。これらは不正アクセスや情報漏洩の兆候を発見するための「証跡」としての役割を持つが、単体で意味を持たせるには限界がある。

たとえば「深夜にUSBが接続された」「普段使わないアプリが突如起動した」などは不正の兆候として検知可能だが、それをリアルタイムで人が発見するのは不可能に近い。したがって、ログ活用を支援する分析視点や仕組みの導入が求められる。

ログ活用が困難な理由と現実のギャップ

ログが活用されない最大の要因は「量の多さ」と「判断の難しさ」だ。分析に必要なスキルがなければ、誤検知や過剰なアラートに悩まされるだけで、運用が破綻する。実際に現場では、「誤検知だらけで通知を止めた」「分析が追いつかずストレージの肥やしになっている」など、形骸化しているケースが多い。

経営的視点でのログ活用の意義

ログ活用は単なる技術課題ではなく、「内部統制」や「コンプライアンス」の観点からも重要である。不正や事故の抑止力として、また万一の際の調査資料としてログの存在は法的・社会的な信頼性にもつながる。その価値を経営者が理解していなければ、導入意義も半減する。

AI(ChatGPT)を使ったログ活用の可能性とその方法

近年、AIが人間の代替となって情報解析を行う事例が増えている。ChatGPTを活用することで、ログ活用の第一歩を支援することが可能だ。

ChatGPTはSKYSEAのログ機能を認識・理解できるか

ChatGPT自体がSKYSEAの製品情報や機能詳細を認識・解析するには、ユーザーが構造的に情報を与える必要がある。具体的には、SKYSEAから出力されるログファイル(CSV等)をChatGPTに提示(アップロード)し、「このログは何を意味しているか」「不審な動きがあるか」を質問する形式になる。

ChatGPTは自然言語処理が得意なため、専門知識のないユーザーでもログを意味づける質問が可能となる。

ChatGPTを使ったログ解析の手順と留意点

ChatGPTにログを学習させるには、以下のステップを踏む必要がある。

この際、個人情報や機密情報はあらかじめ、必要に応じてマスキング処理を行うなどの注意が必要である。また、ChatGPTは統計分析が得意ではないため、傾向分析やレポート自動生成などを行うには補助ツール(Excel、Python等)との併用することで、より有効かつ効果的な活用になるだろう。

ここで考慮しておくべきことは、ChatGPTにログをアップロードする場合は無制限ではなく

・ファイル20個

・ファイル容量100MB

という制限あるので、取得したログを全てアップロードすることはできない。月次でログを入れ替えるか、特定のログに絞って傾向や分析の方向性の助言をしてもらうなど、現実的には限定的な運用になる。が…人間が目視して考えるよりは、瞬時に適切な分析を結果を提示してくれるであろうことは期待できる。

SKYSEAのアラート設定やルールをChatGPTでチューニング支援できるか

ChatGPTは「このアラートルールは過検知が多い」「この条件は過去の事例では有効だった」などのように、ルール設計に対するアイデアやチューニングの指針を提示することができる。ただし、ChatGPTは直接ツール設定を変更できるわけではないため、出力された提案を元に、管理者が手動で調整する必要がある。

例えば、「外部デバイス接続のアラートが多すぎる→曜日・時間で制限を緩和すべきか?」などの提案は、十分に実務的であり有効である。

中小企業がログ活用にAIを導入する現実的な選択肢

理想を追いすぎると費用や人材の制約で挫折する。現実的な対応方法と外部支援の活用について解説する。

自社内でのAI活用の限界とその要因

ログ活用をAIで実施するには、「ログ出力・形式の理解」「ChatGPTへのプロンプト作成」「情報の匿名化」など複数の作業が必要であり、一定のITリテラシーを要する。特に中小企業では、IT人材の確保自体が難しく、属人的になりやすいという課題がある。

ただ…ITに関する知識…AIについても詳しくない…ということであっても、それをAIに聞きながら操作をすることで、側にITの専門家がいて指南を受けながらやっているのと同等のことができる。知識というよりも、この業務に時間を割り当てることができるか…これをやる人的リソースがあるかどうか…これが現実的な課題となるのではなかろうか。

外部の専門家(IT顧問)との連携による運用支援

運用を外部専門家に任せる、あるいはセカンドオピニオン的にChatGPTと専門家のハイブリッド活用をすることで、導入済みのSKYSEAの価値を最大化できる。IT顧問という仕組みはコストを抑えながら継続的な助言が得られる点で非常に有効である。

導入コストと投資対効果

ChatGPT自体の利用コストは、企業プランでも月額数千円から利用可能であり、ツールとしては「高価」とまでは言えない。しかし、運用環境や支援体制の整備、ログ出力との連携にはそれなりの初期作業が発生する。ここを外注する場合、月額数万円程度で支援を受けられるケースが多く、これをSKYSEAの活用率向上による「損害防止効果」として考えれば投資として妥当であると判断できる。

まとめ:AIとSKYSEAの併用で“ログ活用”の目的と効果の再認識

中小企業にとってSKYSEAは十分に高機能で、導入済みであれば活用しない手はない。しかし、現状は「ログはあるが見られていない」「アラートはあるが反応されていない」という“使われないIT”となっているケースがほとんどだ。ChatGPTのようなAIツールを活用することで、この状況を打破し、「ログを経営の武器」に変えることができる可能性がある。

だが、自社内だけですべてを完結させるにはハードルが高く、結局は「やってみたが使いこなせず放置…」というIT投資の失敗に繋がる可能性もある。そのリスクを回避するには、やはり外部の専門家と連携し、第三者の目と技術支援を活用することは人的リソースの面からも必須となるのではないか。

ChatGPTを使って、どこまでSKYSEAのログを使いこなすことができるか…それは、完璧というレベルではないが、“ログをどう活用するか”ということに対する一定の答えは導いてくれるもの”だと言えよう。本稿では、ChatGPTに限定した考察であったが、他のAIツールの活用ではログを自動的に取り込み、制限なくリアルタイムに分析する…というもの(カスタムが必要なこともあり得る)もあるだろう。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。