中小企業の経営者は常に「新しいことを始めよう」と意欲を燃やしている。だが現場では、導入した仕組みが定着せず、最初だけ盛り上がって終わってしまう…ということが少なからずあるだろう。新規事業、業務改善、IT導入、DX推進、いずれも成果が出ずに尻すぼみになる原因は、「やること」よりも「やり続ける仕組み」が欠如しているからである。本稿では、野村克也氏の“試合シミュレーション”を手がかりに、実践的で効果的な中小企業向けのマネジメント手法「シミュレーション経営」の基本視点を解説し、成果を偶然に委ねず継続させる考え方を提言する。

なぜ「導入がゴール」になってしまうのか

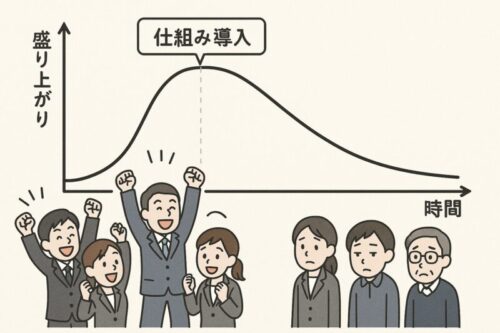

中小企業では新しい仕組みの導入が目的化しやすい。それが成果につながらない最大の要因である。

経営者はアイデアを出すのが仕事、それ自体は正しい

経営者が「こうしたい」「これをやろう」と言うのは悪いことではない。むしろ、組織にとっては必要不可欠な推進力だ。ただし、問題は「何を実現したいのか」よりも「何をやっているか」が主語になってしまうときに起きる。ツール導入、制度改定、研修実施といった“手段”が、いつのまにか“目的”になり、やり終えた時点で満足してしまうのだ。

手段が目的化することで、成果が曖昧になる

たとえば営業の効率化のためにCRM(顧客管理システム)を導入したとしよう。導入直後は皆が使うが、目的(売上や顧客対応の質向上)を見失うと、システムを「入力するだけの手間なもの」と捉えるようになる。こうなると、現場は使わなくなり、投資効果はゼロになる。

成功/失敗の基準が人によってバラバラ

KPIが曖昧、あるいは定義されていないと「上手くいってるかどうか」が評価できない。人によって「やったから成功」と言う人もいれば、「結果が出てないから失敗」と判断する人も出てくる。つまり、行動の“意味づけ”が曖昧になり、組織の認識がバラバラになるのである。

野村克也の「試合シミュレーション」に学ぶ経営の姿勢

野村克也氏が実践していた試合前の“3段階シミュレーション”は、経営の本質を突いている。

試合前に9回を3度シミュレーションしていた野村氏

名将・野村克也氏は、「9回の試合展開を3通り想定しておく」ことを監督としての鉄則としていた。点を取られたパターン、競ったままのパターン、自分たちがリードしているパターン…。これらをすべて想定し、その上で采配を振るうからこそ、試合中にブレない判断ができたのである。

想定の深さが、意思決定の質を決める

経営においても同様だ。状況が変化したときに慌てて方針転換するのではなく、「起こりうる事態」を想定しておくことが重要だ。準備しておけば、選択肢の中から合理的な判断が可能になる。これが「偶然に頼らない経営」につながる。

経営判断に必要なのは、その場の勘より“準備の深さ”

「社長の直感」「現場の空気」「経験による勘」も確かに重要だが、それに頼りきるのは危険である。なぜなら、その直感が間違っていた場合、修正が効かなくなるからだ。冷静な判断を支えるのは「想定と準備」であり、これは全社で共有できる“思考の型”である。

シミュレーション経営の3つの基本視点

経営はルールが定まったスポーツとは違う。終わりもなければ、勝ち負けも他人が決めてくれるものではない。だからこそ、今日より明日、明日よりも明後日へと、“前進を続ける”ことが何よりも重要だ。成果とは「進んだ距離」であり、その歩みを止めないために必要な3つの基本視点を整理する。

① 目的を数値化する ― 「進んだかどうか」を確認できる目盛りを持て

「迅速に」「レベルアップを目指す」といった言葉は聞こえは良いが、行動の拠り所にはならない。経営は毎日が未経験の連続だ。だからこそ、どこまで進んだのかを測れる“目盛り”を自分たちでつくっておく必要がある。

たとえば、「営業対応は迅速に」ではなく「初回応答は当日中」「平均応答時間は3時間以内」といった数値で測れる状態にする。それが、進捗か停滞かを判断するための最低限の仕掛けになる。

重要なのは、この数値が“理想のゴール”ではないということだ。今日より少しでも良くなっているか、昨日より一歩でも近づいたか。その確認のための指標である。「変化していること」「繰り返さないこと」を確かめるためのツールと捉えるべきだ。

② 役割と責任を明確にする ― 仕組みは“放っておけば腐る”のが自然

どんなに優れた仕組みでも、「放っておけば形骸化する」。これは現場で何度も目にする現実だ。とくに中小企業では、仕組みを導入したときが一番盛り上がって、そこからは緩やかに使われなくなる。だれかが育てない限り、仕組みは成長しない。

ここで重要なのは、「成果責任」ではなく「育成責任」を明確にすることだ。つまり、“仕組みをどう手入れしていくか”を誰かが日常的に見ていく体制にする。まるで花壇を整えるように。毎日少しずつ手を加えることで、枯れず、広がっていく。

育成責任者には、裁量と改善の自由も持たせるべきだ。設計した時点では正解でも、現場の変化に合わせて変えていかなければ、すぐにズレが生じる。仕組みは「育てるもの」だという意識を、組織全体で持つべきである。

③ 想定と現実を対比する ― 完成ではなく、“振り返れるようにする”ことが進化を生む

「想定していた結果」と「実際に起こった結果」の間にどんなギャップがあったか。それを確かめる習慣が、進化の出発点になる。施策を打ったあとの“反省会”が重要なのではない。その施策が「どんな前提で始まったのか」「どんな意図があったのか」を可視化しておかないと、比較すらできないということだ。

たとえば、社員研修を実施したとする。知識が増えたか、スキルが上がったか…それを問う前に、そもそも「どんな状態を理想として想定していたか」を記録していたかどうかが問題である。

経営は野球のように“9回で終わる”ものではない。終わりのないゲームだからこそ、決断とその理由を残し、少しずつ“振り返れる状態”を積み上げていく。それが後戻りを防ぎ、次の一手の精度を上げることにつながる。

▶補足:経営は「終わらない」からこそ、シミュレーションが活きる

野球は9回で終わる。勝ち負けがハッキリしている。だからこそ、野村克也氏のような事前想定が効果を発揮する。一方で、経営はどこまでも続く。「終わり」もなければ、「勝ち負け」も定義されていない。

しかしだからこそ、1日1日の積み重ねでしか進めない。未来を完全に予測することは不可能でも、「こうなるかもしれない」と想定することで、判断の軸ができる。それは“明日の行動”を決める道標になる。

完璧なシミュレーションではなく、「決断の手がかり」を残すシミュレーション。それが、現場で踏み出す一歩を後押しするのである。

社長のOKが目的化しないために

中小企業でよくあるのが「社長の承認=ゴール」となる構図だ。

社長の承認が「活動の終着点」になる弊害

「これでいいですか?」「承認をお願いします」…こうした言葉が日常的に交わされている組織は危うい。社長が決裁しないと何も動かない、という空気は、社員の思考停止と依存体質を助長するだけだ。

想定を描き、基準を共有すれば、任せられる

事前に「こういう状況になったらこの判断で進めていい」と決めておけば、社長の承認を待たずに現場が動ける。これこそが“自律的な成果”であり、組織の持続力である。

「任せる勇気」と「想定の深さ」の両立

任せるには覚悟がいる。ただの丸投げではなく、想定を共有した上で任せることが重要だ。『任せる勇気が経営を変える ― 中小企業の人材育成とマネジメント戦略』でも述べた通り、任せるとは「信じて裁量を与えること」であり、それが組織を強くする唯一の道なのである。

まとめ ― シミュレーション経営で偶然頼みから脱却する

成果を持続させる経営には「準備」が不可欠だ。思いつきやノリではなく、「目的を数値化する」「育てる責任者を明確にする」「想定と現実を比較する」といった地に足のついた行動が、中小企業の現場力を強化する。

IT導入もDX推進も、すべては「やったかどうか」ではなく「成果が出ているか」が問われる時代だ。経営者の役割は“決断”ではなく“準備”にある。中小企業だからこそ、地に足をつけた「シミュレーション経営」を取り入れ、成果を“偶然”から“必然”へと進化させよう。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。