中小企業の経営者は、売上拡大や職場環境の改善に心血を注いでいる。その努力は賞賛に値するが、従業員への評価や接し方については、今一度自省を促すべきだ。特に「感性」という曖昧な尺度で部下を判断することは、無意識のバイアスによる誤解や不信を招く。

本稿では、マネジメントにおける感性の本質と、その評価方法、そして部下との健全な関係性を築くためのヒントを提供する。ヒューリスティックや認知バイアスという心理学的概念を用いながら、経営者が避けがちな思考の落とし穴を論理的に解説する。

感性による評価がもたらす誤認とその影響

感性とはなにか、そしてその評価にどんな問題があるのかを解説する。

感性とは主観的なものである

感性とは、辞書的には物事を直感的・情緒的に捉える能力を指す。しかし、これは非常に主観的な要素であり、明確な評価基準がない。ある部下が自発的に動かない、言われたことを正確に実行しないと感じたとき、「感性が悪い」と判断する経営者もいるかもしれない。

だが、その「悪い感性」とは一体何を意味しているのか?計測可能な定義がない限り、それは単に「自分と合わない」「期待と違う」といった印象論でしかない。そうなると、評価そのものが経営者の主観に過度に依存する危険性を孕む。

感性評価がもたらす従業員のモチベーション低下

経営者が自らの感性を絶対視し、それによって部下を評価してしまうと、従業員は「どうせ何をやっても評価されない」と感じるようになる。

結果、自己効力感(自分は役に立つという感覚)を失い、積極性が低下する。人は「信頼されている」「頼られている」と感じたときにこそ、最も力を発揮する。信頼がないままの「感性による評価」は、やる気の喪失を招くだけでなく、優秀な人材の流出を引き起こす要因にもなりかねない。

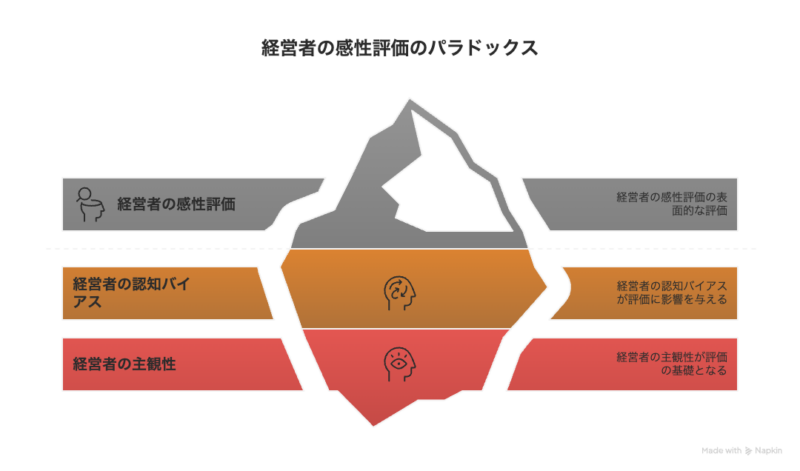

感性による評価の根拠は自分の感性という矛盾

部下の感性を評価しているつもりが、実はその評価自体が経営者自身の感性に基づいているというパラドックス。

これは、経営者が自分の感覚を絶対視することによって生まれる構造的な矛盾である。まさにここに「認知バイアス(思考の歪み)」が潜んでいる。

ヒューリスティックと認知バイアスが判断を誤らせる

カーネマンの提唱する理論を交えて、誤った判断がなぜ起きるのかを考察する。

ヒューリスティックとはなにか?

ヒューリスティックとは、複雑な判断を簡略化するための思考の近道のこと。たとえば「第一印象が良かったから信頼できる」「態度が悪いから仕事もできないだろう」といった早とちりがこれに該当する。これは直感的で迅速な意思決定には役立つが、反面、誤った判断や偏見の温床にもなる。

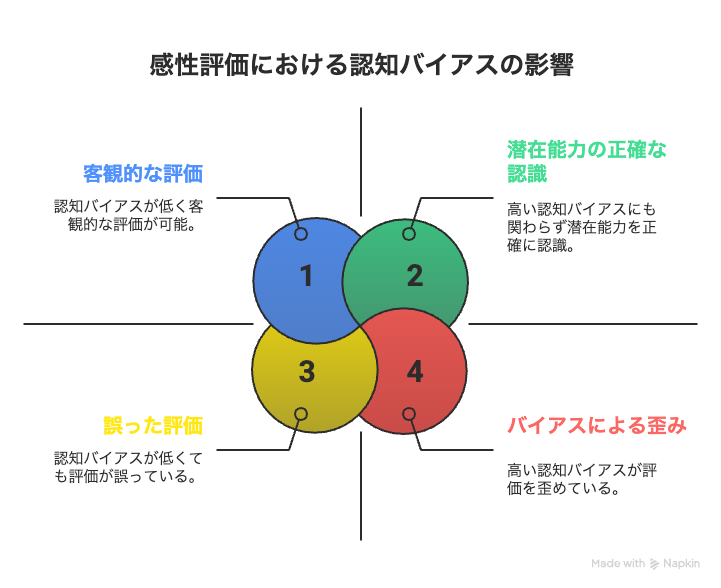

認知バイアスによる評価の歪み

感性による評価が危ういのは、こうしたヒューリスティック思考に起因する認知バイアスが関与しているからだ。

「自分の感性は正しい」と信じることで、反対意見や異なる視点を排除してしまう傾向がある。このような判断は、部下の潜在的な能力や貢献を正しく見抜くことを妨げてしまう。

認知バイアスからの脱却方法

まず重要なのは、自分の評価基準が主観的であることを認識すること。そして、直感ではなく論理的な判断を心がける。行動観察に基づいた評価、定量的なパフォーマンス指標、本人との対話など多角的な視点を取り入れることで、より公平で合理的なマネジメントが可能になる。

模範となる姿勢が部下の感性を育てる

経営者がどのような態度で部下に接するべきかを考える。

自己省察による成長が組織全体に影響を与える

経営者が自らの判断基準や言動を見直すことで、組織文化そのものが変化する。模範となる行動とは、論理的で一貫性のある思考と、他者へのリスペクトを基盤とした言動である。

これにより、部下もまた自らの行動を省みるようになり、組織全体の「感性の質」が底上げされる。

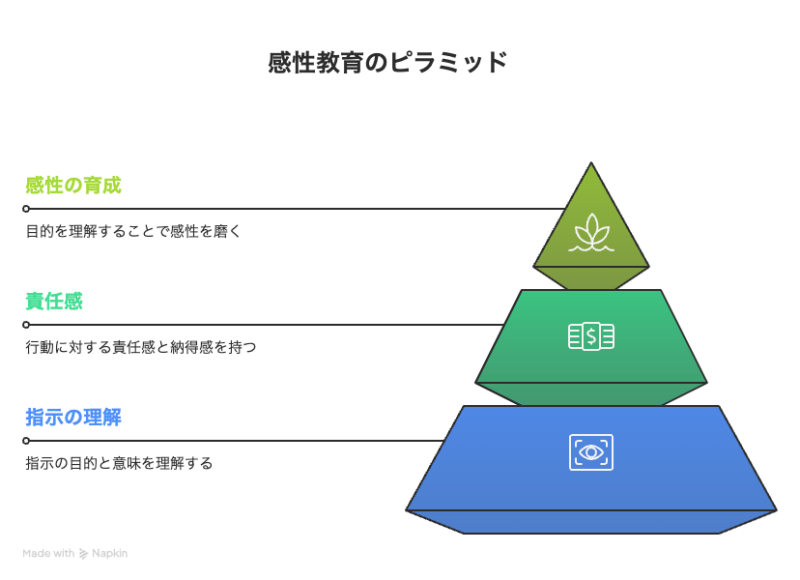

コミュニケーションにおける「目的」と「意味」の共有

指示が理解されていない背景には、その指示の「目的」や「意味」が十分に伝わっていないことが多い。部下がただ「やれと言われたからやる」のではなく、「なぜそれをやるのか」を理解することで、行動に対する責任感と納得感が生まれる。このプロセスこそが、感性を磨く教育そのものである。

部下の感性を育てる環境づくり

感性は固定的なものではなく、経験や教育によって変化する。経営者が信頼と責任を持って接することで、部下はその期待に応えようとし、自己の感性を育てていく。

そのためには、一方的な評価や命令ではなく、共に学び成長するという意識が求められる。

まとめ:感性マネジメントのすすめ

「感性」は人間的な魅力でもあり、仕事の質を左右する重要な要素でもある。しかし、それを正しく理解しないまま評価軸として用いることは、誤解や摩擦を生む原因となる。カーネマンの言うように、人間の判断は多くの場面で誤りやすい。中小企業の経営者は、そのことを自覚し、自身の思考や評価方法を再点検する必要がある。

直感よりも論理、主観よりも観察、思い込みよりも対話。それが、部下の感性を育て、組織全体の成長を促す鍵となる。マネジメントにおいても、経営判断と同様、確かな根拠と柔軟な視点をもって部下に向き合うことが求められるのだ。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。