中小企業におけるセキュリティポリシーは、IT利活用と情報漏洩防止の両面を支える“土台”であり、経営戦略の一部でもある。社員の自己判断に任せたITの使い方は、リスクの温床になりかねない。特にクラウドセキュリティの浸透やIT人材不足といった課題を抱える現場では、あいまいなルールでは業務の安全性を確保できない。

本稿では、実務に根ざした視点から「やっていいこと」「やってはいけないこと」「報告すべきこと」の3項目に焦点を当て、中小企業が策定すべき具体的かつ有効なセキュリティポリシーの在り方を提示する。

セキュリティポリシーの役割を「現場視点」で見直す

中小企業におけるIT運用は、経営者の意思と判断に強く依存する場面が多い。だからこそ、セキュリティポリシーは単なる形式的な文書ではなく、現場の判断軸となるよう、実務に根付いた工夫をする必要があるだろう。

業務に必要な範囲を明確にすることで「やっていいこと」を判断できるようにする

社員がITツールやサービスを利用する際、「何が許容されているか」がはっきりしていないと、自己判断による誤った使い方が発生しやすい。

たとえば「会社支給のPCに限り、業務用クラウドストレージへアクセス可能」「必要に応じてアカウント作成を申請できる」など、許容範囲を具体的に記載しておくことが望ましい。これにより、業務効率を損なうことなく、ルールに沿った運用がしやすくなる。

利用者任せにしないための「やってはいけないこと」の明文化が不可欠

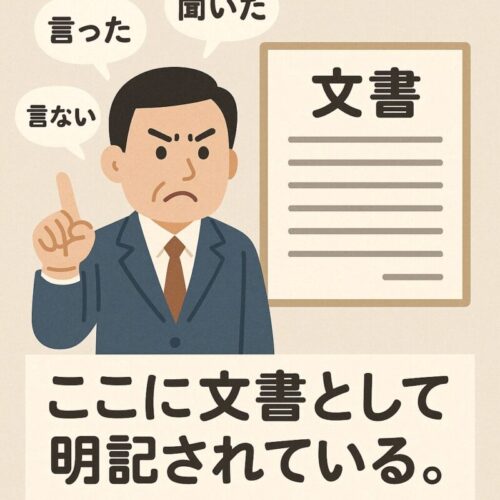

セキュリティ事故の多くは、意図しない“うっかり”や“常識のズレ”によって発生している。たとえば「個人所有のUSBメモリを業務PCに接続しない」「公共Wi-Fiで社内システムにログインしない」など、一般的にはリスクとされる行為も、文書化されていなければ許容されていると誤解される可能性がある。実際に現場で起こりうる行動を例示しながら、やってはいけないことを明確にする必要がある。

指示があった…指摘があった…指導を受けた…確かにこれも、規定やルールについて周知していることにはなる。だが、情報は文書など可視化されていることで伝わり方が変わってくる。セキュリティポリシーのような秩序として機能するべきものについては、言った..言わない…聞いた…などより、ここに文書として明記されている。ということが何よりも重要である。

曖昧な“違和感”に対応できるように「報告すべきこと」も具体化する

セキュリティポリシーに「異常を感じたら報告」と書かれていても、何をもって“異常”と判断すべきかは人それぞれだ。「PCが異常に遅くなった」「知らないアプリが勝手に起動した」「再起動しても状態が改善しない」など、具体例を明示することで、判断の迷いを減らすことができる。たとえその報告が勘違いだったとしても、確認によって問題がないことが分かれば、それ自体が情報共有として意味を持つ。

実務に即したポリシー運用が中小企業のセキュリティ力を底上げする

形だけのポリシーでは、現場に根付かない。実行可能性を高めるためには、理解促進・報告文化・運用体制という3つの視点が重要になる。

セキュリティポリシーの理解を深める工夫が運用を左右する

ポリシー文書を配布しただけでは意味がない。理解されていなければ、守られない。実務に沿った例やQ&A形式でイントラネットに掲載し、社員が気になった時にすぐ確認できるようにしておくことが有効である。年に1回の研修にとどまらず、日々の業務で疑問があれば気軽に確認できる体制を整えることが大切だ。

報告しやすい環境が“異常”の早期発見につながる

社員が「何か変だ」と感じたときに、気軽に相談・報告できる雰囲気があるかどうかが重要である。例えば、専用の問い合わせチャネルを設けたり、上司経由ではなくITサポート窓口に直接伝えられる体制を整えることで、報告の心理的ハードルは大きく下がる。報告があった場合には、調査結果を社内共有することで無用な不安や重複報告の抑制にもつながる。

定期的な振り返りと見直しがセキュリティ体制を進化させる

ポリシーが現場に合っていないまま放置されると、形骸化の原因になる。年次の見直しのタイミングで、社員からの意見を集めて「現場に即しているか」「実態とズレていないか」を確認しておくことが有効だ。たとえば、ポリシー改定前に簡易アンケートを実施し、「わかりづらかった項目」や「現場に合わない内容」がないかをチェックする仕組みを導入すると、運用面での納得感も高まる。

自分とは関係ない…セキュリティポリシーがそういう存在感にならないようにすることが、形骸化を防止するためには必要だろう。自分の業務や成果には直結しないことなので、日常的に意識することもないものなのだろうが…日常的…いや、毎日必ず使っているのがITなのだから、その運用について規定の遵守と「何かあった時」の報告義務は…「遅刻をしてはいけいない」と、同等のレベルで認識をしてもいいだろう。

自社PCが不正に乗っ取られた兆候とは:報告すべき10の具体例

セキュリティポリシーに加え、「こんな時はすぐ報告!」というチェックリストを設けておくことで、早期対応と被害最小化が可能となる。

明らかに異常なパターン

なんとなく不審な挙動(放置されやすい)

外部からの痕跡があると疑われるもの

ユーザー自身に関係なく起きる異常

このような事象は、単なる“気のせい”では済まされない重大な兆候である。たとえ再起動で元に戻ったとしても、「一時的に回避できただけ」かもしれず、根本の問題は残されたままだ。見逃しが企業全体のリスクとなることを、全社員に認識させる必要がある。

まとめ:ポリシー策定は“義務”ではなく“戦略的選択”

中小企業におけるセキュリティポリシーは、経営リスクを回避するための“戦略的なツール”であるとの認識が適切だろう。社員の行動を規律づけると同時に、現場で判断が迷ったときの“拠りどころ”として機能すべきだ。形式的な文書ではなく、社員が理解しやすく、実行しやすい内容に工夫することで存在感が増す。

IT人材が社内にいない中小企業では、こうしたポリシーを策定・運用する上で、外部のIT顧問や専門家の知見を取り入れることが実務的な選択肢となる。自社だけで完結させるのではなく、必要に応じて「判断のプロ」に相談できる体制を築いておくことが、リスクマネジメントの視点でも極めて有効である。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。