セキュリティ対策と聞いて多くの中小企業が思い浮かべるのは「制限」「監視」「不便」といったネガティブな印象だ。しかし現代のIT環境において、セキュリティは「業務の柔軟性と生産性を守るための仕組み」として再定義されつつある。リモートワークやBYOD、クラウドの活用が当たり前になった今、セキュリティは“守るだけの装置”ではなく、“働きやすさを支える設計”が必須の考えだ。本稿では、中小企業が取り入れるべき新しいセキュリティ設計の考え方を紹介する。

セキュリティは「業務を止めるもの」ではない

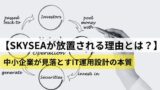

多くの企業では、セキュリティ対策を導入した途端、社員から「面倒になった」「やりづらくなった」といった声があがる。だがそれは、セキュリティを“足かせ”として設計していうことの証左だろう。

ツール導入で「利便性」が失われる原因

UTMやファイアウォール、VPNなどを導入すると、社外からのアクセス制限や操作制限が加わり、利便性が損なわれることがある。だがその多くは、「業務とセキュリティの設計が分断されている」ことに起因する。たとえば、出張先からメールを確認したいのにVPNの設定が難解でつながらない。共有フォルダにアクセスするのに毎回認証が求められて手間がかかる。このような不便さは、「ツールの導入=セキュリティ強化」と短絡的に考えてしまった結果である。

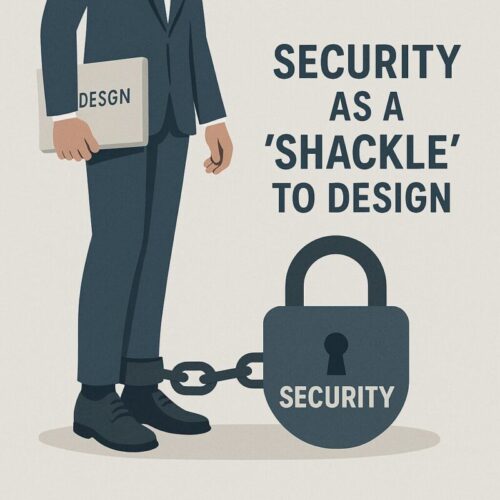

“便利な仕組み”としてのセキュリティ設計へ

本来、セキュリティ対策とは業務の邪魔をするものではなく、「いつでも、どこでも、安全に」業務ができるようにするための土台であるべきだ。リモートワークに対応したセキュリティ設計をすれば、自宅や外出先でもファイル共有が可能になるし、BYODに対応すれば私物PCやスマホからも業務を行える環境が整う。これにより、セキュリティが“働く自由”を保証するインフラとなるのだ。

VPNは万能ではないという現実

「VPNがあれば安心」と思っている経営者は多い。しかし実際には、VPNにも脆弱性があり、放置されるとセキュリティリスクになる。加えて、接続のたびにトラブルが起きるようでは業務の妨げになるだけだ。『VPNの盲点』では「VPNの意味を理解せずに導入すると逆効果になる」と警鐘を鳴らしている。つまり、「安全な通信」は必要だが、それを実現する手段はVPNだけではない。

安全と柔軟性を両立させる設計のポイント

セキュリティを“利便性の敵”にしないためには、設計の段階で「安全性」と「柔軟性」を両立させる思考が必要だ。

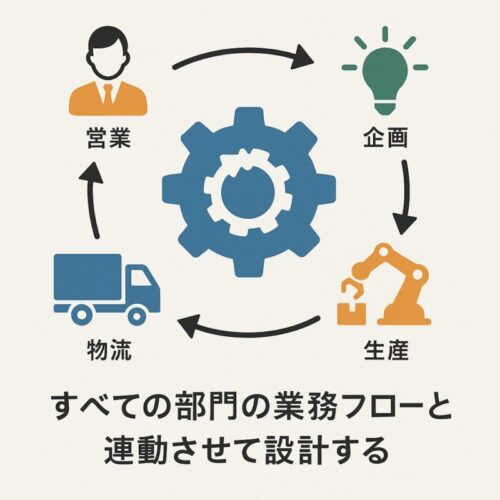

セキュリティ設計=業務設計である

セキュリティはIT部門だけの話ではない。営業、経理、製造、サポートなど、すべての部門の業務フローと連動させて設計する必要がある。たとえば、クラウドを使ったファイル共有では「どの部署が」「どのタイミングで」「どのデータに」「どこからアクセスするのか」を想定したアクセス権限の設計が必要だ。これは“ルール設計”であり、“業務設計”そのものである。

BYODを前提にすることで働き方が進化する

BYOD(Bring Your Own Device)は、社員が自分のデバイスを使って仕事をすることだ。これを制限すれば利便性は失われるが、端末制御・ログ管理・クラウド連携などの仕組みを導入することで安全に運用できる。ツールの導入よりも、「どうルール化して習慣化するか」が重要である。『セキュリティ対策ガイドライン 5か条』でも、「運用できないツールは意味がない」と指摘されている。

クラウド利用のルールが“安心”をつくる

クラウドサービスは柔軟な働き方を支える基盤だが、無秩序に使えば情報漏洩のリスクとなる。ここでも重要なのは、「禁止」ではなく「ルール化」。たとえば、「社内共有用フォルダと社外公開用フォルダを分ける」「退職者はアクセス即時停止」など、現実的で運用可能なルールを“最小限”で設けることが効果的だ。

セキュリティ文化を“押し付けない”で浸透させる

経営者や管理職の視点として重要なのは、「守らせるセキュリティ」ではなく、「守りたくなる文化」の醸成である。

“禁止・命令型”では人は動かない

「こうしろ」「これを使え」といったトップダウンの指示では、社員はやらされ感を持つだけである。特にITリテラシーに自信がない社員は、「よく分からないからやらない」か、「面倒だから後回しにする」。結果としてルールが形骸化し、逆にセキュリティリスクが増大する。

セキュリティは“働きやすさ”に直結していると伝える

たとえば、「安全なクラウド共有により、出先でも最新ファイルを確認できる」「BYOD対応で、荷物を持ち歩かなくても在宅ワークできる」など、具体的な“働く上でのメリット”として伝えることで、社員の意識は変わる。セキュリティを“業務改善ツール”として認識させるのが第一歩である。

最も効果的なのは“習慣化”である

たとえば、毎週月曜に「アップデート確認日」を設定する。月1回の3分セキュリティTipsを社内共有する。こういった“習慣に組み込む工夫”が、最も持続的かつ効果的な対策である。『文章化できない病』でも「ルールは仕組みとして文化にすることが重要」とされている。つまり、教育ではなく“空気づくり”が本質だ。

まとめ:セキュリティは“制限”ではなく“自由”をつくる設計である

中小企業におけるセキュリティは、もう「守るためだけの壁」ではない。むしろ、社員が安心して自由に働ける環境をつくる“設計力”そのものである。

ツールの導入は必要だが、それを支えるのは「業務に即した運用設計」「継続できるルール設計」「社員が納得して動く仕組み」である。セキュリティ文化を育てることが、社員の行動を変え、企業の信頼性と生産性を高めることにつながる。

「安全で、柔軟で、便利な環境づくりこそが、今のセキュリティ設計である」という認識が、経営者・マネジメント層に求められている視点だ。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。