経営者やマネージャーとして、指示に従わない部下に遭遇したとき、どんな気持ちになるか? フラストレーションを感じたり、部下に対して失望したりすることがあるだろう。特に、中小企業では限られたリソースの中で、なるべく全員が同じ方向を向いて努力して欲しいと思う。部下が指示に従わないという状況は、業務効率の低下や組織の士気に悪影響を及ぼす可能性があるため、なんとか解決しなければ…と、考え込んでしまう。

しかし、その「言うことを聞かない」という行動の背後にある心理的な要因に目を向けなければ、適切な解決策を見つけることはできない。本稿では、行動経済学や認知心理学の視点から、部下の態度に潜む深層心理を探り、問題解決の糸口となるアドバイスを提供する。

これはよくあるマネジメントの悩み

多くの経営者やマネージャーは、「部下が言うことを聞かない」という問題に直面する。彼らの行動は、単なる反抗的な態度や不満の表れともとれるが、必ずしもそうとは限らない。実際には、もっと深い心理的なメカニズムが絡んでいることが多い。部下の行動をただ「問題」として捉えるのではなく、その背後にある動機や感情に焦点を当てることで、より効果的なマネジメントが可能になる。

心理的洞察: 行動経済学と認知心理学に基づく部下の行動の理解

行動経済学では、私たちが合理的な判断に基づいて行動するとは限らないことが示されている。部下が指示に従わない理由も、単純に「分かっていない」や「反抗している」だけではなく、さまざまな認知バイアスが影響している可能性がある。例えば、「アンカリング効果」という心理的な傾向により、最初に受けた印象や情報が、その後の行動に強く影響を与えることがある。

もし、部下が以前のプロジェクトで失敗し、その際に指示がうまくいかなかった経験がある場合、彼らはその過去の経験に「アンカー」され、同じ指示を再び受けたときに「うまくいかないのでは?」という不安を感じているかもしれないのだ。これは、無意識のうちに新しい指示にもネガティブな態度を示す原因になっていることがある。

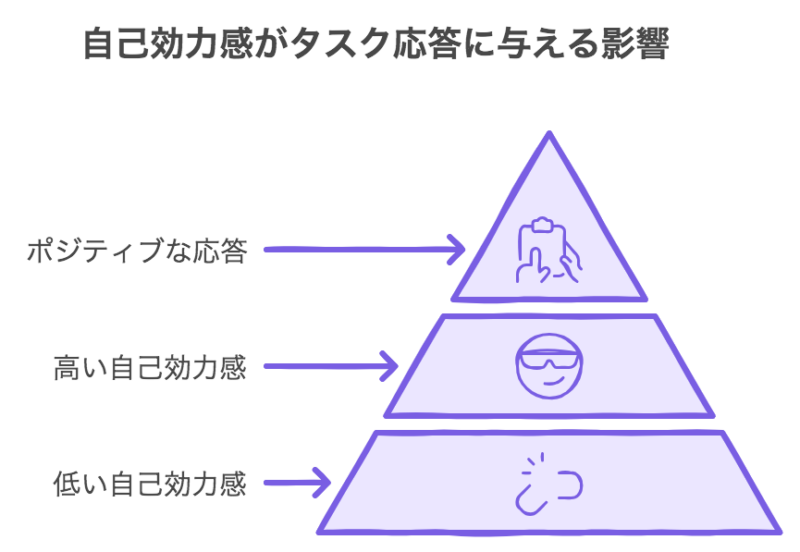

また、認知心理学の視点では、「自己効力感(self-efficacy)」が関与している可能性がある。自己効力感とは、自分がある課題を成功裏に達成できるという信念のことで、これが低いとき、部下は指示に対して消極的になる傾向がある。つまり、彼らが自分の能力に自信を持っていない場合、指示に対する反応が鈍くなることがある。

って言うのがだいたいのマネジメント理論というか対処法になるのかもしれないが、現実はそう理屈通りにはならないのではないか。私の実体験ではこんなことではなくもう少し強烈とも言える人が多々存在する。努力すれば部下の行動は改善されるという考えを捨て、正面から部下を認識し受け入れるという思考もマネジメントをする上では重要である。ここから別の視点…私の経験から独自の解決策を考察する。

自己中心的なスキーマ

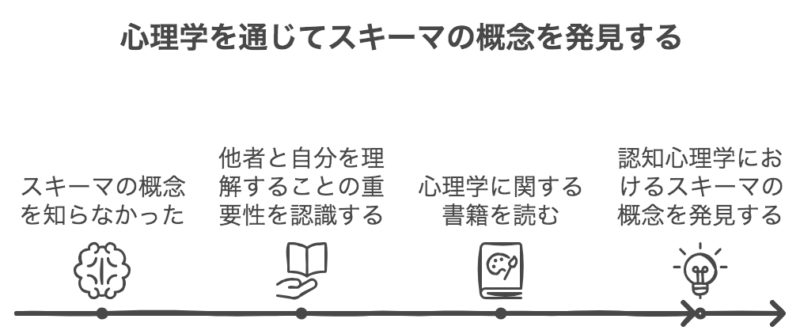

“スキーマ”をご存知でしょうか?私はまったくそのような考え方があるとは知らなかった。私は部下に限らず人とうまく接していくには、相手のことを知らないといけないと考えた。さらに自分のことも知る必要があると…それで、心理学に関する書籍など読み漁った。そこで知ったのが「認知心理学」のスキーマという概念だ。

スキーマとは私の認識で説明すると、その人の過去の経験や情報に知識に基づいて形成される概念的な枠組みのことで「心の設計図」とも言われるようなものだ。もう少し端的に言うと“思い込み”とか”固定観念”のようなもので自分の尺度(解釈)でしか状況や情報を判断できず、第三者から見ると偏見じみたことを平気で発言するような思考のことを指す。もっと、俗っぽく言うならば自己中心的で人の言ってることや、想い、振る舞いなど俯瞰的かつ客観的に判断できずに、我こそ正義!で行動する人間のことだ。

人と関わりにくいスキーマ

現実的にこういう人間は多々存在する。実際に何人も見てきた。社会に不適合でどこかおかしい人…ということでもなく、人によって様々なのだ。

だが…

この“オレオレスキーマ”の持ち主と接するのは容易ではない。

オレオレスキーマとは何か?

部下の中には、自己顕示欲や承認欲求を強く持ち、その言動や行動の背景に「オレオレスキーマ」とも言える特有の思考パターンが根付いている場合がある。このような部下との関係をうまく築くためには、彼らのスキーマを根本から変えようとするのではなく、そのスキーマに沿った現実的なマネジメント手法が有効だ。

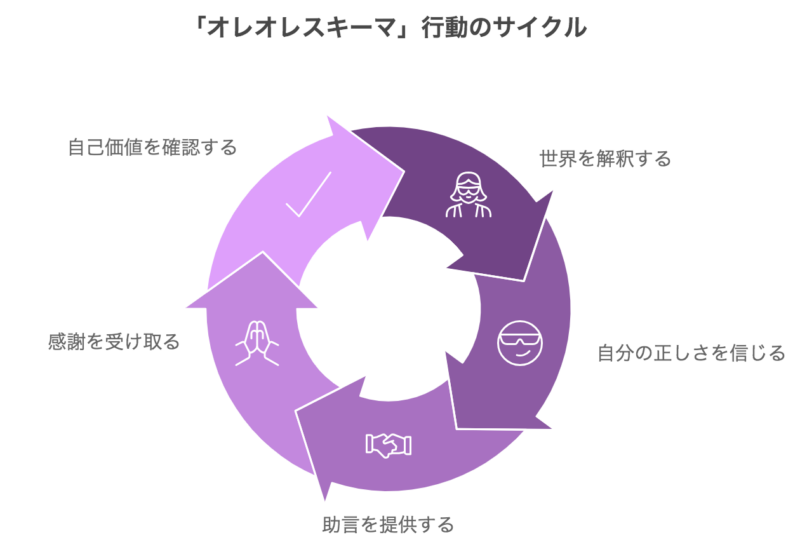

そのためにはまず、「オレオレスキーマ」とは何かを理解することが必要である。これは、認知心理学における「スキーマ」の一種で、個人が自分の考えや価値観を中心に世界を解釈する思考パターンのことを指す。自己顕示欲や承認欲求が絡む場合、その個人は他者に対して助言や指導をする際、「自分は正しい」と信じ込み、他人に「ありがとう」と感謝されることで、自身の価値を確認しようとする。

自己顕示欲とスキーマの関係

「オレオレスキーマ」は、自己顕示欲が強い個人によく見られるし、何人もそういう部下を見てきた。(上司の方が多いかもしれないが…)彼らは、自分の行動や発言が他人から認められることを通じて、自尊心を満たそうとする。ここで重要なのは、彼らが他者のために行動しているように見えても、実際には自分自身の承認欲求を満たすために行動しているという点だ。ここは勘違いしていけいない重要なポイントだ。

「ありがとう」と言われたいという欲求

自己顕示欲が強い部下は、他者から感謝されることを求める。この欲求が満たされないと、彼らはフラストレーションを感じ、モチベーションを失う可能性がある。そのため、彼らに対するフィードバックは重要になる。しかし、それを意図的に操作し、誠実さを欠く形で使うと逆効果になるため、慎重な対応が求められる。

オレオレスキーマにどう向き合うか

スキーマは個人の経験や信念に根ざしており、短期間で変えることは難しい。そのため、無理にそのスキーマを変えようとするのではなく、そのスキーマを理解し、活用する方法を考えるべきだ。マネジメントの視点からは、このスキーマに適応することで、より円滑なコミュニケーションと仕事の成果を期待できる。

自己顕示欲が強い部下への効果的な指示の与え方

自己顕示欲や承認欲求が強い部下に対しては、彼らのスキーマを理解し、受け入れた上で指示を与える必要がある。以下では、そのための具体的な手法を解説する。

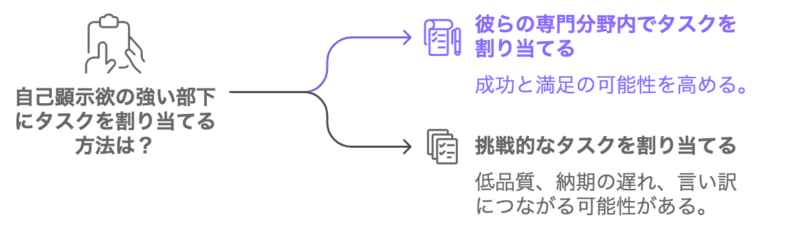

承認欲求を上手に満たすタスクの設定

自己顕示欲が強い部下には、承認欲求を満たすことができるタスクを与えるのが有効だ。具体的には、彼らがそのスキーマの範囲内で成果を出しやすいタスクを与えることが推奨される。言い換えれば、その部下の得意とすることをやってもらうということだ。逆に言うと、それ以外の指示をしてもクオリティは低い、納期は守らない、最終的には「これはちょっと苦手なんですよね…」と、言い訳される場合もある。過度な期待をせずに計算できる範囲内の業務を指示をしたらよい。

例:目立つプロジェクトでの役割を与える

自己顕示欲の強い部下には、目立つプロジェクトや重要な役割を与えると良い。これにより、彼らは自分が注目され、評価されるという感覚を持ちやすくなる。その結果、モチベーションが向上し、仕事の質が高まる可能性がある。イベントのリーダーなどはそれに該当するだろう。特に明確なミッションが必要なのではなく、リーダーという肩書きがあれば十分で、プロジェクトメンバーが集まった時に、一言挨拶させるとか実務とはあまり関係ないことをやってもらうようにしておけばいい。

具体的なフィードバックをタイミングよく与える

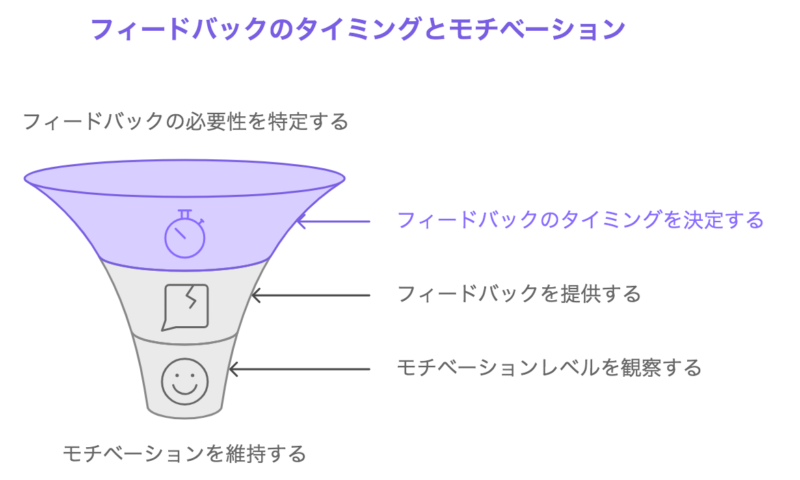

承認欲求を持つ部下には、フィードバックのタイミングが極めて重要である。彼らは他者からの評価を待ち望んでいるため、具体的かつ適切なタイミングでフィードバックを与えることで、彼らのモチベーションを維持できる。

正確で具体的な評価が鍵

フィードバックは曖昧ではなく、具体的である必要がある。「良かった」や「頑張っている」という表現では不十分だ。具体的な行動や成果を挙げ、それに対して評価をすることで、部下は自分がどのように評価されているかを明確に理解できる。それなりの付き合いがあれば、どういう表現で何を評価したら、満足するかは上司としても理解しているはずだ。本心でそう思っているかどうかは横に置いて、マネジメントの必要事項と割り切って、フィードバックをしてあげたら良い。

長期的な視野を持たせる指示

自己顕示欲が強い部下は短期的な成果にこだわりがちだが、彼らに長期的な視点を持たせることも重要である。これにより、自己顕示欲の範囲を広げ、より大きな成果に繋げることができる。

長期的な目標と報酬

例えば、部下に対して「今の努力が将来の昇進に繋がる」といった長期的なメリットを明示することで、彼らのモチベーションを維持しやすくなる。また、具体的なマイルストーンを設定し、その都度評価することで、達成感を感じさせることができる。

オレオレスキーマに基づくリスク管理

自己顕示欲が強い部下をマネジメントする際、スキーマに基づくリスクも理解しておく必要がある。彼らは自分の評価を過大に見積もる傾向があり、他者の意見を軽視することがある。そのため、リスク管理の観点からも注意が必要だ。

過剰な自己評価による誤判断のリスク

自己顕示欲が強い部下は、自分の意見や判断を過信することがある。このため、重要な意思決定の場において、彼らの意見が他のメンバーに悪影響を及ぼすリスクがある。

チームワークの欠如

「オレオレスキーマ」を持つ部下は、他者の意見を聞き入れず、自分だけが正しいと考える傾向が強い。その結果、チームワークが損なわれることがある。自分の意見に賛同する仲間を作るという行動にでることもあり得る。リーダーとしては、他のメンバーとのバランスを取るために、オレオレスキーマに惑わされることが無いよう、重要なタスクを与えるなど、工夫を凝らしたフォローが必要だ。

自己顕示欲が強い部下は、自分の業績を過大に評価する傾向があるため、実際の成果と自己評価に乖離が生じることがある。このような場合、客観的なデータや成果を示しながら評価を行うことが重要である。ただ、客観的なデータがあっても、オレオレスキーマの持ち主はそのデータに対してさえ異論を唱えることがある。また、データが指し示さない自分にしか見えてない重箱の済みをつついたような成果アピールをしてくることもある。そういう時は、それはそれでそうかもしれないが評価対象とはならなかった。と、伝えればいいだろう。まぁ…それでも異論は出てくるだろう。最終的には、評価対象を決めるのは私(上司)の権限だから、それは君(部下)が言及する範囲ではないだろう。ということで決着する。

自己顕示欲が強い人間は、権限の範囲については理解している。誰が自分より権限を持っているかは分かっているのだ。

まとめ

偏った考えの持ち主に対して…「それはそれで変わった人なんだから、そういうヤツだと思って、それに応じた振る舞いをしておけばいい。そうやってうまく使いこなすこともマネジメントの妙であり手腕でもある。」という多少…乱暴とも言えるようなアドバイスになっているかもしれないが、実体験からはそれが最適であったように思うし、個別の部下に多くの時間を割けない中小企業のマネージャというポジションだと限界もある。

「オレオレスキーマ」を持つ部下のマネジメントは、彼らのスキーマに合わせた指示やフィードバックが重要となる。無理にそのスキーマを変えようとするのではなく、彼らの特性を理解し、それに合わせた仕事の指示を与えることで、チーム全体の成果を向上させるという認識でマネジメントをすること。また、リスク管理も怠らず、彼らの自己評価が過剰にならないよう、客観的なフィードバックを常に心がける必要がある。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

また、お会いしましょ。