中小企業の経営者が「情報セキュリティ対策」を考える時、まず認識すべきは「何を守るべき情報なのか?」という問いである。中でも「個人情報」は最も一般的かつ、被害時のインパクトが大きい情報資産である。

だが、個人情報とひとくちに言っても、その定義と範囲を正確に把握している企業は少ない。「氏名や住所くらいなら問題ない」と思っていないだろうか?本稿では、具体的に個人情報とは何か、それが漏えいするとどんなリスクがあるのか、万が一の際にどう対応すべきかを、経営マネジメント視点で明確に解説する。

個人情報の定義と分類

企業が守るべき「個人情報」とは何か?その正確な定義と分類を知ることで、リスク管理の第一歩が始まる。

法律で定められた個人情報の定義と企業への影響

個人情報保護法では「特定の個人を識別できる情報」を個人情報と定義している。つまり、氏名や生年月日だけでなく、それらの組み合わせで本人が特定できるものであればすべて該当する。

加えて、指紋・顔写真・音声データなどの「生体情報」や、マイナンバー・運転免許証番号・健康保険証番号などの「機微情報」も含まれる。中小企業では、こうした情報を従業員管理や顧客データとして日常的に扱っているにもかかわらず、それが個人情報として保護対象であるという認識が薄い、または扱っている従業員によって認識がバラバラ…ということになっていないだろうか。だとすれば、それが潜在リスクということになるだろう。

守るべき個人情報の種類と具体的なリスク

漏えいが懸念される個人情報には、以下のような種類がある。

- 氏名、住所、電話番号、メールアドレス

- クレジットカード情報、銀行口座、マイナンバー

- 病歴、家族構成、職業、勤務先、保有資格

- SNSのアカウント、交友関係、購買履歴

例えば、メールアドレスと電話番号のセットが漏れると「標的型詐欺メール」や「スミッシング(SMS詐欺)」に利用され、企業の信頼に深刻な影響を及ぼす可能性がある。さらにクレジットカード情報の漏洩は、直接的な金銭的損害にもつながる。

「知らなかった」では済まされない経営者責任

個人情報の漏えいが発生した場合、法的責任や損害賠償はもちろん、企業イメージの失墜、取引停止、顧客離れといった重大な影響が生じる。特に中小企業では「社長がすべてに関与している」構造が多く、経営者の管理責任が問われることになる。IPAが発行する「セキュリティ対策5か条」では、まず「自社の情報資産を把握すること」が重要であると強調されている。

漏洩によって生じるリスクと手口

実際に情報が漏洩した場合、中小企業にどんな影響があるのか?その手口とリスクを具体的に解説する。

なぜ「氏名・住所程度」の漏洩が問題なのか?

「たかが名前と住所」では済まない。これらの情報が漏れることで、架空請求、悪質な営業電話、DM、フィッシングメールなどの温床となる。さらに、本人確認情報として詐欺サイトや闇金融に悪用され、思いもよらぬトラブルに巻き込まれる可能性もある。

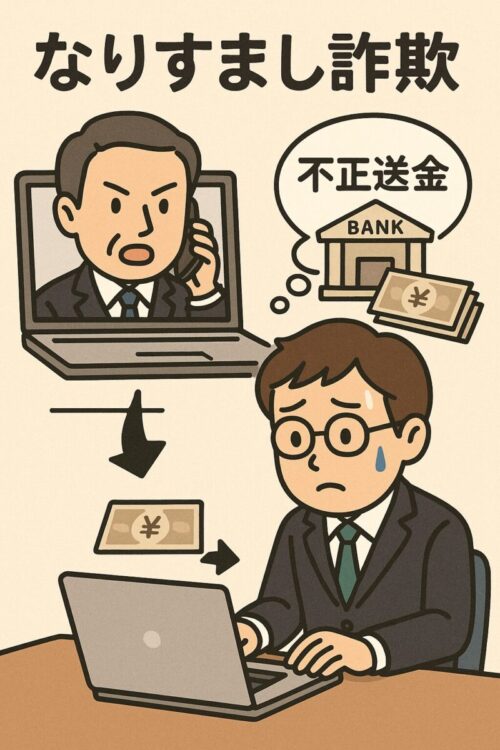

中でも特に深刻なのが「ターゲット型詐欺」の材料にされるリスクである。企業の経営者を装い、従業員に不正送金を指示する「なりすまし詐欺」や、「御社のアカウントが乗っ取られた」などと不安を煽り、パスワードを盗み取る手法も増加している。

よくある手口と対策すべき脆弱ポイント

個人情報が漏洩する原因として最も多いのは「ヒューマンエラー」と「サイバー攻撃」である。前者は、誤送信・誤共有・紛失など、後者はマルウェア感染やフィッシング詐欺による被害である。

主なリスクポイント:

IPAのガイドラインにある「OSやソフトウェアは常に最新にしよう」「パスワードを強化しよう」といった基本対策が、実は最も効果的な防止策である。

もし「漏洩したかもしれない」と気づいたらすべきこと

漏洩を疑う状況に直面したら、すぐに社内の情報管理責任者(もしくは外部IT顧問)へ報告すること。そして可能な限り速やかに以下の対応をとるべきである。

- 漏洩範囲と影響の特定(どの情報が誰から漏れたか)

- 関係者への一次連絡(事実と対応方針を説明)

- 外部専門家による調査・対応支援(IT顧問やセキュリティ会社)

- 改善策の策定と再発防止策の公表

報告や対応を怠ると「隠蔽した」と受け取られ、信頼の回復は困難になる。適切かつ迅速な対応が「経営判断」として問われる場面である。

経営判断としての個人情報対策

ツール導入や形式的なマニュアル整備ではなく、経営マネジメントの視点でどう対策すべきかを明示する。

情報定義から始めるマネジメントこそが最初の一歩

まず、社内で扱っている情報を分類し、「何を守るべきか」を定義する。これは中小企業にとって重要な「情報資産の棚卸し」作業であり、どのファイルにどんな情報が含まれているか、誰がアクセスできるかを可視化することで、初めて「守るべき対象」が明確になる。

社内ルールと実行体制の整備:属人化からの脱却

多くの中小企業では、情報の管理が一部社員に依存しすぎている。担当者が退職したら情報がわからない、というケースが散見される。これを防ぐには、社内ルール(アクセス権・保存先・更新手順)を明文化し、誰でも一定の管理ができる体制を作る必要がある。これもまた「文章化できない病が組織を蝕む」に通じる課題である。

専門家との連携でリスクを経営課題として扱う

ITやセキュリティに明るい人材が社内にいない場合、迷わず外部の専門家を巻き込むべきである。IT顧問、セキュリティ会社、SOCサービスなど、信頼できるパートナーを持つことが、コスト以上の「安心」を企業にもたらす(参考:「IT顧問のススメ」より)。自社で判断できないリスクは、プロに任せる。それが経営者の役割であり、最善の意思決定である。

まとめ:個人情報対策は“経営者の責任”であり“組織文化”である

個人情報の保護とは単なる義務ではなく、企業の信頼を支える基盤である。中小企業においては、法的義務よりも「信用」が失われることの方が致命的なダメージとなる。情報資産の棚卸しから始まり、定義づけ、リスクの把握、具体的な対策、そして外部パートナーとの連携まで。

情報セキュリティ対策は経営マネジメントの一部であり、企業文化そのものと捉えるべきである。中小企業の経営者は、「何を守るかを自ら決める」覚悟を持ち、主体的に情報セキュリティに取り組むことが求められる。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。