AIで答えが出る時代。調べれば何でもわかる時代。

それでも「本を読む人」と「読まない人」の間に差が出るのはなぜか?

読書は知識を増やすための行為ではなく、「考える力」と「自分の言葉」を育てる行為である。

特に中小企業の経営者や管理職にとって、本を読むことは自分の判断軸を持ち、言葉で人を動かす力を鍛えるための“思考のトレーニング”だ。

本稿では、読書がAI時代の経営者にとってなぜ不可欠なのか、その本質的な価値を紐解いていく。

AI時代に“本を読む意味”を考える

AIがあらゆる問いに即答するこの時代に、本を読むという行為にはどんな意味があるのか?

もはや情報はGoogleで調べれば出てくるし、ChatGPTに尋ねれば要約も提案も瞬時に出てくる。

では、なぜわざわざ時間をかけて一冊の本を読む必要があるのか。

それは、“読書とは情報を得る行為ではなく、自分で思考を深めるプロセス”だからだ。

AIがいくら進化しても、「思考の深さ」は人間が自らの頭と心を使ってしか育てられない。

ここに、経営者が読書を手放してはいけない理由がある。

知識はAIから得られる、でも「思考の深さ」は自分でしか得られない

AIは私たちに、答えを速く・的確に提供してくれる。

たとえば「マネジメントとは?」と聞けば、それなりに筋道だった説明が返ってくる。

しかしその答えを“自分の中でどう位置づけ、どう使うか”までは教えてくれない。

それはまさに、「問いを立てる力」や「問い続ける姿勢」がないからだ。

AIは知識を“出力”してくれるが、人間はその知識を“どう意味づけるか”で深さが決まる。

たとえばドラッカーのマネジメント書を読むとき、私たちは単に“概念”を知るのではなく、

「なぜこの考えに至ったのか」「この時代背景で何を見ていたのか」「自分ならどう考えるか」といった、著者の思考の旅路を一緒に歩む体験をしている。

これこそが読書の本質だ。

AIは「答え」を出してくれるが、「考える過程」には付き合ってくれない。

だからこそ本を読むことは、他者の思考を追体験しながら、自分の思考を深める唯一の道なのだ。

そしてこれは経営者にとって極めて本質的な訓練でもある。

意思決定とは「知っていること」ではなく、「どう考えるか」で決まる。

答えを持っているだけの人より、問いを持ち続けられる人の方が、はるかに深く、強い。

情報は“点”、読書は“線”にする

もう一つ、読書の力を過小評価してはならない理由がある。

それは「情報のつながり」を育てる力だ。

ネット検索やAIの回答は、いわば“点”だ。単体の情報としては正確かもしれないが、それがどこから来て、どこへつながるのかという“線”がない。

たとえば「リーダーシップとは何か?」を調べると、様々な定義や事例が出てくる。

けれど、それらはあくまで切り取られた“ピース”に過ぎない。

本は違う。

背景→問題→仮説→検証→結論という“流れ”がある。

つまり、情報が文脈を持って流れている。この構造に触れることで、私たちの思考は「整理」され、「体系化」され、「応用可能」なものになる。

これが、「点と点をつなぎ、線を描く力」だ。

読書によって培われたこの力こそが、経営判断の現場で生きてくる。

経営は複雑だ。人、組織、数字、社会、感情…複数の要素を同時に考えなければならない。

そんなとき、単なる情報の蓄積ではなく、「つなげて考える力」が勝負を決める。

読書とはその“線を引く訓練”である。

「なぜ読書か?」という問いに、もう一度答える

AIが進化して、情報も言語化も容易になった。

だがそのときこそ問わなければならない――「考える力は、どこで育てるのか?」

読書は、誰かの言葉を“読む”行為ではない。

その裏にある“思考の組み立て”を感じ、自分の中に“再構築する”行為だ。

それは、答えを集める作業ではなく、「自分の頭で問い、判断し、語る」ための準備である。

だからこそ、AI時代の経営者こそ、読書を手放してはならない。

速く正確な答えを得ることが価値なのではない。

“どう考えるか”を問い続けることこそが、経営の質を決める鍵なのだ。

読書がもたらす「経営力」への影響

経営は言葉で行われる。方針を示し、人を動かし、意思を伝える。そのすべてが「語彙力」と「言葉選び」に支えられている。

語彙力が意思決定を支える

語彙が豊かな人は、状況を的確に言語化できる。たとえば、曖昧な「頑張ってくれ」よりも「この部分を●日までに仕上げてほしい」と具体的に伝えられる人の方が、相手は動きやすい。

語彙力は説得力であり、判断力そのものである。『【「言語化できない病」が組織を蝕む】〜中小企業経営者が見落とす最大のリスク〜』でも語彙の重要性について指摘したように、読書によって言葉の引き出しが増えることは、組織の意思決定力を底上げする。

印象に残る言葉が“軸”になる

読書の醍醐味は、たった一文の言葉が人生を支える軸になることにある。「迷った時は、“今それをやる意味があるか”で判断する」という一文が、ある経営者にとっての行動指針になっている例もある。

これは「自分の言葉を持つ人」が持つ強さであり、周囲に流されない軸となる。読書は経営者にとって、“自分軸を整える時間”となるのだ。

「読む時間がない」は本当だろうか?

時間がないという言い訳は、裏を返せば「優先順位が低い」ということに過ぎない。本当に時間がないのだろうか?それとも「理由」がないだけではないか?

時間は“ある・ない”ではなく“使う・使わない”

忙しい毎日の中で、10分の隙間時間は誰にでも存在している。その10分をスマホでSNSを眺めるか、一冊の本に触れるかで、積み重ねに差が出る。読書とは、自分のための“静かな時間投資”である。

『任せる勇気が経営を変える』でも述べたが、経営者こそ「自分に向き合う時間」が必要なのだ。読書はその時間を確保する最適な手段となる。

1日10分でも“読む経営者”が結果を出す理由

「時間ができたら読もう」では一生読めない。本は“生活の中に組み込む”ことで初めて意味を持つ。1日10分の読書が365日続けば、1年で約60時間になる。

たとえ一冊を読み切れなくても、読書習慣が「思考の習慣」を生み出し、日々の判断に深みが生まれる。これは一朝一夕で手に入るものではなく、習慣によってのみ培われる。

「活字が苦手」は“考えること”からの逃避かもしれない

「活字は苦手なんだよね」――そう言う人は少なくない。

その気持ちは、わからなくもない。

分厚いビジネス書や専門書を開くだけで、なんとなく「面倒だな」と感じることもある。

読むより動画で解説を見た方が早い、要約記事で十分――そう思ってしまうこともあるだろう。

しかし、その「苦手」という感覚の奥にあるものに、少しだけ目を向けてみたい。

もしかするとそれは、「読むこと」そのものではなく、“考えることから逃れたい”という無意識の逃避ではないだろうか?

なぜ「考えること」が面倒に感じるのか

本を読むという行為は、単に“情報を取り入れる”ことではない。

読んだ内容を理解し、自分なりに解釈し、過去の経験と照らし合わせ、場合によっては否定する――そうした一連の内面のプロセスが必要になる。

つまり読書とは、「自分の頭で整理し直す行為」だ。

この“整理”こそが、実は多くの人にとって負荷が高い。

スマホで流れてくる情報をただ眺めるのは楽だが、

本と向き合うと「自分の思考力の浅さ」が露呈してしまうように感じる。

その不快感を避けるために、

「活字が苦手なんだ」と言ってしまう人もいる。

つまり、「読まない」のではなく「読めない」のではなく、

“読まなくて済む理由”を作ろうとしているのかもしれない。

活字に向き合えない人が見落とす“日常の読み解き力”

だが、私たちの生活はすでに“活字”で成り立っている。

メール、チャット、報告書、SNS、ニュース、契約書…。

ビジネスにおいて、文字はあらゆる意思疎通の媒体となっている。

つまり、「活字が苦手」な人は、すでに日常のあらゆるやり取りにおいて、“正確に読み取れていないリスク”を抱えているということだ。

たとえば…

- 社員のLINEの一文に込められた違和感に気づけない

- 顧客の要望の“本音”を文字の行間から読み取れない

- 契約書の一語にある“意図”を見落とす

これはすべて、「言葉に対する感度が鈍っている」状態に他ならない。

そしてそれは、経営者にとって致命的である。

なぜなら、経営は情報の解釈で成り立っており、「読み取れなかったこと」が大きな判断ミスにつながるからだ。

読書は“読む筋肉”と“考える回路”を整える習慣である

だからこそ、読書は単なる趣味や知的娯楽ではない。

日常を正確に読み解くための、言葉と思考のトレーニングである。

本を読むことで、私たちは「言葉に敏感になる」。

著者の表現の選び方、行間の意味、論理の流れを追うことで、自然と「考える力」と「読む力」が鍛えられる。

この力は、ビジネスでも家庭でも、あらゆる場面で活きる。

活字に苦手意識を持っている人ほど、実は「自分と向き合うこと」を避けてきたのかもしれない。

読書は、その静かな時間の中で、自分の思考や感情を丁寧に拾い上げる習慣でもある。

「読まないと損をする」ではなく、「読めないことで損をしている」

ここで、ただ「本を読みましょう」と勧めたいわけではない。

むしろ伝えたいのは、「読まないことで、実はもうすでに損をしているのではないか?」という問いかけだ。

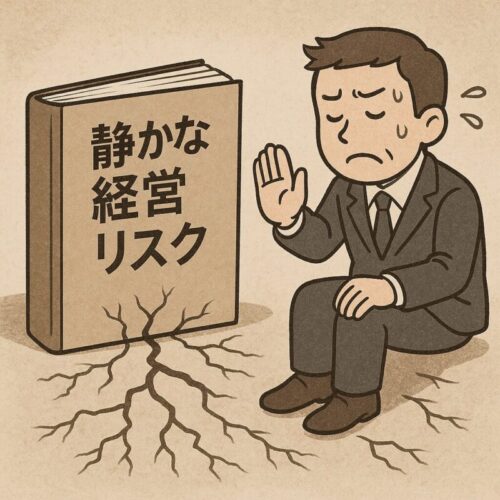

経営者は、“見えないリスク”に最も敏感でなければならない。

言葉を読み違えるリスク、意味を取り違えるリスク、考える力が鈍るリスク――

これらはすべて、読書を避けることでジワジワと進行していく“静かな経営リスク”だ。

だからこそ、読書は「考えることを避けない」ための行為であり、

「日常を正しく読み解く力」を取り戻すための基礎訓練である。

静かながらも、確実に効いてくる習慣。

経営における“目に見えない筋肉”を鍛えるために、

本を読むという行為が、実は一番の近道かもしれない。

読書=「自分を整える行為」

最終的に、読書は知識を得る手段ではなく、“思考の整え方”そのものである。

本を読むことは、心の中に整理棚を作る行為だ。読書を続けることで視点が増え、語彙が増え、そして「焦らず考える力」が養われる。これは人間関係や経営判断において、不可欠な要素だ。

誰かの価値観に左右されず、自分の思考で物事を判断できる状態――それを維持するために必要なのが、読書という静かな習慣なのである。

まとめ:読書は「思考の棚を整える時間」

情報が氾濫するAI時代において、本を読む意味は変化している。知識を得ることではなく、自分自身の思考を「整理する」「深める」「言語化する」ことこそが、読書の本質である。中小企業の経営者にとって、読書は経営判断の質を高める武器であり、他人に振り回されない“自分軸”を保つための道具でもある。

時間がないから読めないのではない。読む理由が曖昧だから、読まなくなる。だが、読むことを“静かな習慣”として組み込むことで、経営の地力は確実に上がる。読書とは、自分を整える時間であり、未来の意思決定を支える最も堅実な準備なのである。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。