中小企業の経営者にとって、社員の自主性は成長のエンジンだが、経営理念の曖昧さ、活動規範の未整備、評価制度の不透明さの3つを放置すると、むしろ組織は停滞し、最悪の場合は企業の存続リスクに直結する。本稿では、それぞれの基盤をいかに具体的に整備し、経営者自身が率先垂範で体現するかを、ワークショップや社内施策といった実践的手法も交えつつ詳細に解説する。

- 経営理念の明確化:なぜ自社が存在し、何を目指すのかを具体的に言語化し、社員の「働く意義」を共感レベルまで高める手順

- 活動規範の設定:自主性を尊重しつつも許容範囲を示す行動ルールをシンプルに定義し、ガイドラインとして可視化・運用する方法

- 評価制度の透明化:定量・定性の評価指標を組み合わせた公平な制度設計と、成果連動報酬で「やった分だけ評価される」安心感を醸成する仕組み

経営理念の明確化と共感醸成

経営理念の明確化と共感醸成

組織の羅針盤となる経営理念は、自主的に動く土壌を作る最初の一歩だ。中小企業は大企業と異なり、マニュアルや体制で補えない部分を理念で補完する必要がある。

まずは社長自身の原体験や社会的意義を起点として、社内ワークショップや全社ミーティングを通じて理念を共に磨き上げるプロセスが欠かせない。

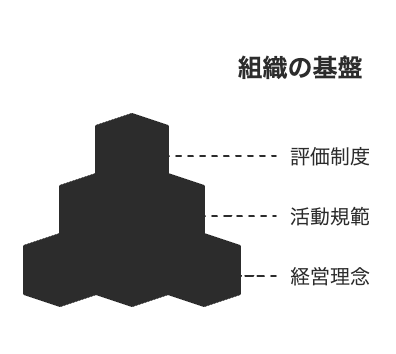

経営理念の言語化プロセス

理念の言語化プロセスは、単なるスローガン作成ではなく、社長自身の創業背景や市場での役割を棚卸し、「何を」「誰に」「どのように」提供するかを明確化する作業である。まずは経営者がコアメッセージをドラフトし、経営層や中堅社員を交えたワークショップを複数回実施。

さらに部署横断のサブチームを編成し、異なる視点から意見を収集してブラッシュアップを重ねる。完成後は社内ポータルや社内報、朝礼などで反復共有し、ビジュアル資料やポスターで日常的に目に触れる仕組みを整えることで、理念の浸透を加速させる。

壁に貼っても、壁と同化して模様のようになっているのでは意味がない。生きた言葉として伝わり、日常的に意識できるよう工夫し、活性化していくことがなにより重要である。

社員共感の醸成手法

理念を「知る」から「感じる」段階に高めるには、参加体験型の施策が効果的だ。月次全社会議で社員が理念に紐づく成功・失敗事例をプレゼンし、自らの業務と理念の関係を言語化する場を設ける。

また社内SNS上にQ&Aフォーラムを開設し、理念に関する疑問や気づきを自由に書き込めるようにする。さらに、経営者自身が理念の背景やエピソードを語るメールマガジンや動画で配信。こうした多角的アプローチで、理念が単なるテキストではなく組織文化として体感できるレベルまで引き上げる。

経営者が率先してメッセージを発信し、そのメッセージに応じた行動を常日頃から実践していれば、従業員はそれに引っ張られることになり、何も言わずとも「自主性」が尊重され定着していくことになる。

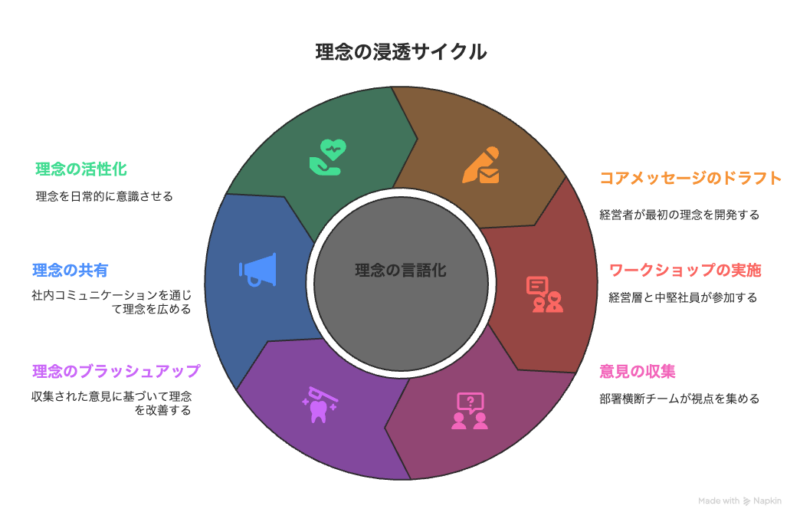

経営者自らの率先垂範行動

理念を単に掲げるだけでなく、経営者自身が日々の行動で示すことが最も強力なメッセージとなる。例えば「顧客第一」を掲げるなら、定期的に営業同行やクレーム対応に参加し、現場の声を直に吸い上げる。

社内では週次ミーティングやランチ対話で理念に即した行動を称賛し、逸脱行為には経営者自らが改善プロセスをリードして示す。こうした継続的な示範行動が、社員の「自ら考え動く」意識を醸成する原動力となる。

活動規範と裁量範囲の可視化

自由度を尊重しつつも組織としての一貫性を担保するため、活動規範は「必ず守るべき行動」と「自己裁量で判断できる範囲」を明確に分けて定義すべきだ。中小企業ではガバナンス体制が未成熟な分、規範の運用と見直しプロセスを設計しないと、思わぬトラブルや情報漏洩リスクを招く恐れがある。

ガイドライン策定のポイント

活動規範は内容が多すぎると読まれず、少なすぎると抜け穴だらけになるため、「絶対遵守」「セルフチェック」「上長承認」の3レイヤーで整理する。具体的には――

これらをシンプルなフォーマットでまとめ、イントラや共有ドライブに常時掲示する。中でも、経費処理ルールと合わせ、従業員が自らの発案で使える経費の種類なども明確にしておくことが大事だ。

事後承認となっても、必要だと従業員が判断した場合はそれが認められるという環境は、従業員の権利と責任範囲が増えることになり、自主性を促す環境整備の一つの視点だ。

裁量範囲の設定と共有

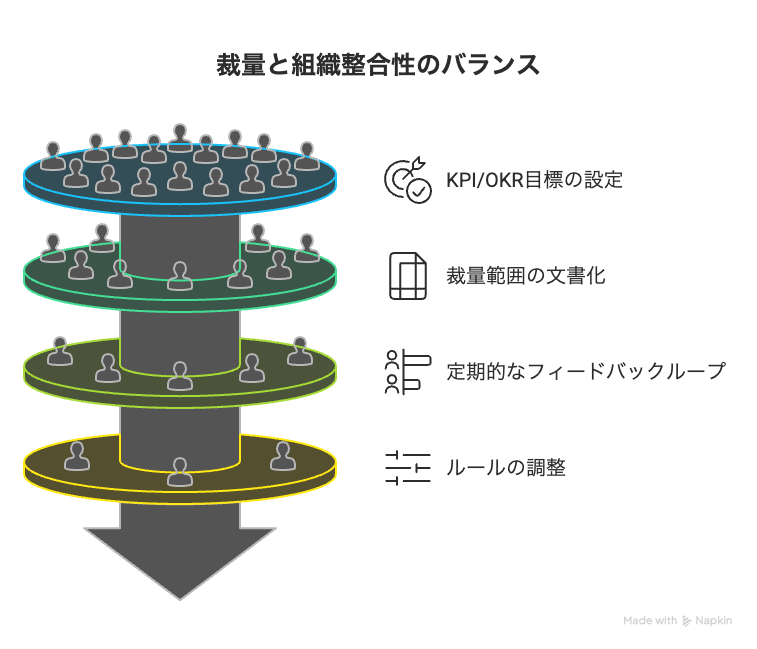

社員に裁量を与える際は、「ここまでなら自由に試してよい」という境界線を可視化し、チーム単位でのフィードバックループを構築する。

具体的には部署ごとにKPIやOKRの目標を設定し、達成度に応じた裁量範囲を文書化。定期的にチームリーダーが運用状況をヒアリングし、必要に応じてルールを調整することで、社員は自らの判断で動きやすくなり、組織整合性も維持できる。

ガイドライン運用と定期的見直し

規範の制定だけで終わらせず、四半期ごとに部門横断レビュー会を開催し「有効だった規範」「運用に課題があった規範」を洗い出す。現場の声やトラブル事例をもとに即時アップデートを行い、イントラ上で変更履歴を公開。加えて社内ニュースレターで改善前後の事例を共有し、全社員に規範の意義を理解させることで、動的かつ持続的な運用を実現する。

評価制度の透明化と報酬設計

評価制度と報酬制度は「やった分だけ正当に評価される」と社員に安心感を与える重要な仕組みだ。これを後回しにすると「自己責任で何とかしろ」という放任文化が生まれ、自主性どころか組織不信が広がる。公平かつ透明な評価指標と成果連動型報酬を速やかに整備し、社員のモチベーションを最大化しなければならない。

公平・透明な評価基準の策定

評価マトリクスは定量指標(売上件数、CS向上率、プロジェクト完遂度)と定性指標(理念体現度、チーム貢献度、問題解決力)を組み合わせ、達成レベルと行動事例を具体的に示す。

評価プロセスの各ステップ(自己申告→上長評価→最終レビュー)を明文化し、評価シートやダッシュボードで進捗をリアルタイム可視化。透明性が担保されれば、社員自身が目標とのギャップを把握し、自主的に改善策を講じるようになる。

成果連動型報酬の設計

報酬制度は基本給+成果連動インセンティブで構成し、インセンティブ部分は四半期ごとに支給する。中小企業向けにはコストを抑えつつ効果を高めるポイント制を推奨し、達成度50%=1ポイント、100%=3ポイント、150%=5ポイントなどと定め、ポイントに応じて賞与や追加休暇、研修参加権利を付与。これにより、個人とチーム双方の業績向上をバランスよく促進できる。

フィードバックと成長支援体制

評価後面談では、上長と部下が目標未達の要因を深掘りし、次期アクションプランを共同策定。課題に応じて社外専門講師やオンライン研修を活用し、IT初心者向けリスク管理研修やリーダーシップ育成プログラムを提供する仕組みを制度化する。

これにより、評価は単なる結果測定ではなく、社員成長を支援する継続的プロセスとなり、自主的な学びと挑戦意欲を維持できる。上長以外からのインプットを多くすることで、上長の顔色を伺って評価されるような、忖度による過大評価、好き嫌い評価…のような不公平を醸成することもなくなる。

まとめ

経営者は社員の自主性を促すために、以下の3つの基盤を絶対に放置してはならない。

これらを整備するだけでなく、経営者自身が日々の行動で体現し続けることが最大の鍵だ。理念・規範・評価を率先垂範で示すことで、社員は「自分ごと」として考え動き出し、組織は自律的に成長軌道へと乗る。今こそ、この3つの基盤を見直し、自社の未来を切り拓いてほしい。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。