言葉はビジネスの根幹を支えるコミュニケーションの手段であり、その使い方次第で信頼関係が大きく変わる。上司と部下の対話や取引先との交渉、会議での発言に至るまで、言葉選びが意思疎通の質を決める。単に「礼儀作法」ではなく、誤解を避けるための本質的な要素として捉えるべきだ。本稿では、言葉を丁寧に扱う重要性と、信頼を築くための具体的な実践法を紹介する。

言葉の本質を理解し使うことの重要性

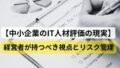

結論を先に言うことが誤解を防ぐ

言葉選びを軽視すると、誤解を招きやすい。特に、長い説明の後に重要な結論が出てくるような構成は混乱を招きかねない。例えば、会議で提案を行う際に、「要は〇〇です」と結論を冒頭に持ってくることで、相手は話の要点を先に把握でき、その後の説明を理解しやすくなる。この技法はビジネス全般で高く評価される手法だ。

情報の正確な伝達が信頼を生む

「会社が決めた」や「上が言った」などの曖昧な表現は、責任をぼかしがちであるため、具体的な主語を持つ言葉で説明することが必要だ。これにより、受け手は発言者の意図を理解しやすく、意思決定の背景に納得感が生まれる。特に中小企業では、現場に即した明確な言葉の選び方が重要である。

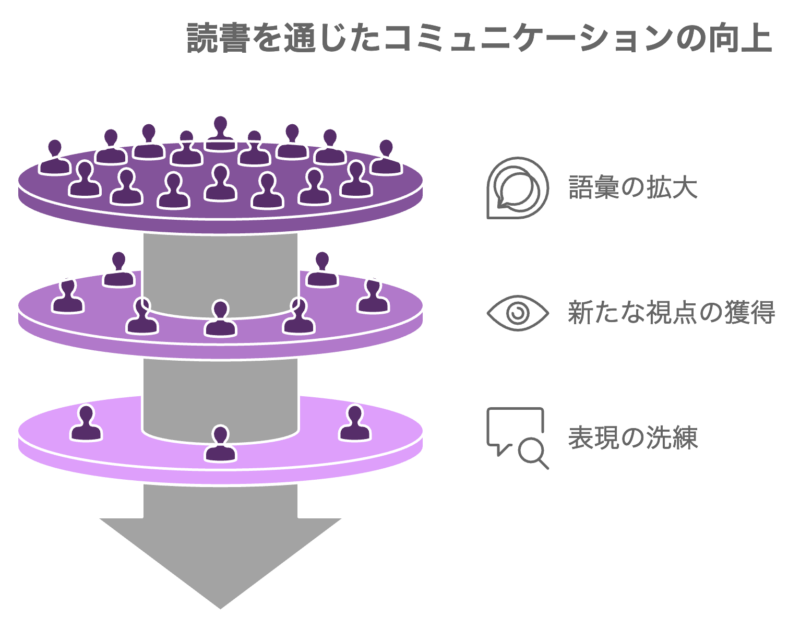

読むことも大事である

効果的な言葉遣いは、話すスキルだけでなく、読む力からも培われる。ビジネス文書や専門書を読み込むことで、自身の言葉の引き出しが増え、より多角的で深みのある表現が可能になる。文章を読むことで、新たな視点を取り入れ、言葉遣いを洗練させていくことができる。

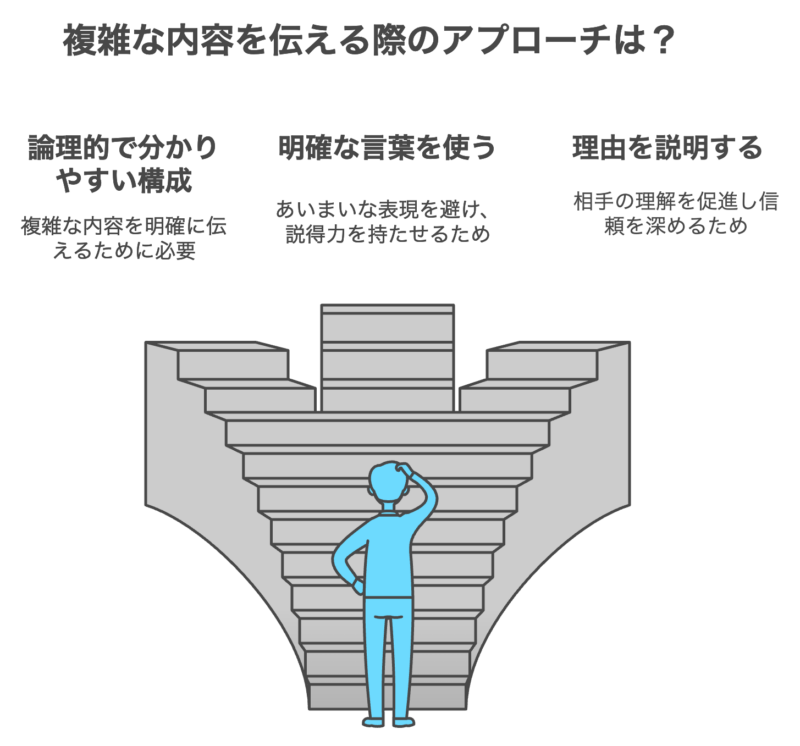

コミュニケーションにおける論理的な表現の大切さ

整理された論理構成が信頼を築く

複雑な内容を伝える際、論理的で分かりやすい構成が不可欠である。ビジネスの現場では、あいまいな表現を避け、説得力を持たせるための明確な言葉を使うべきだ。例えば、指示やアドバイスをする際には、「なぜそうするのか」を説明することで、相手の理解を促進し信頼を深める。

自己責任の意識と改善

言葉の誤解を避けるためには、自分の発言が意図通りに伝わっているかどうかを振り返ることが大切だ。「自分が言ったこと」ではなく、「相手がどう受け取ったか」を重視し、必要に応じて表現を改善することが求められる。自己責任として捉えることで、信頼関係が構築されやすくなる。

丁寧な言葉遣いを実践するためのポイント

聴くことと能動的傾聴

相手の話を聞く姿勢がコミュニケーションの基礎を築く。単に聞くのではなく、「能動的傾聴」を実践することで、相手の話に注意を払い、その意図や感情をくみ取ることができる。これにより、相手は自分が尊重されていると感じ、対話がスムーズになる。

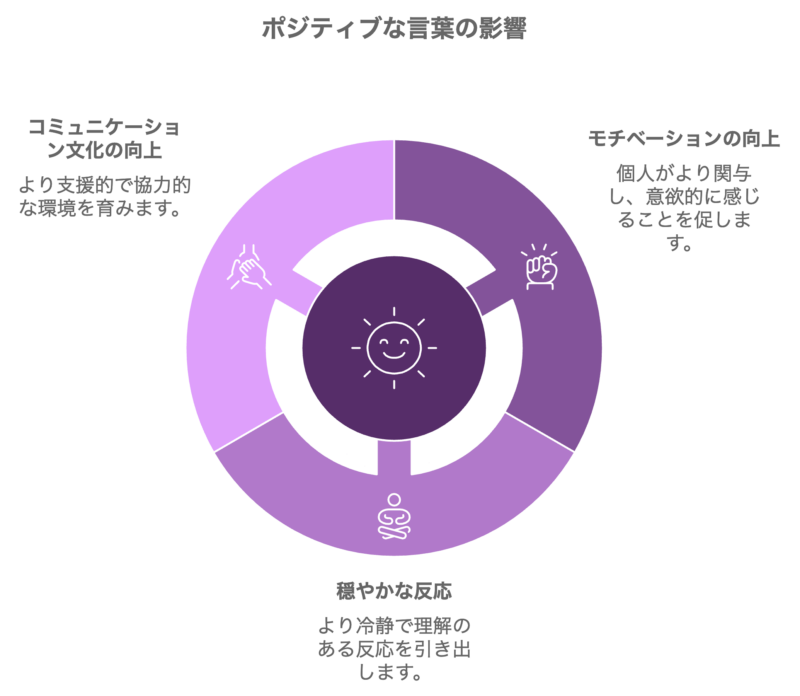

前向きな言葉で伝える

否定的な言葉は相手のモチベーションを下げることが多い。たとえば、指摘をする際も「問題だ」ではなく、「改善点がある」というような前向きな表現を選ぶことで、相手の反応も穏やかになりやすい。こうした表現は、組織全体のコミュニケーション文化を向上させる効果も期待できる。

結論を先に述べる実践

プレゼンや会話の冒頭で結論を明確に述べることで、受け手は内容を効率よく理解し、その後の詳細を追いやすくなる。このシンプルなテクニックは、時間短縮と情報の正確な伝達に寄与し、対話の質を高める。

まとめ

言葉を丁寧に使うことは、単なる礼儀を超え、信頼を築く基礎的な要素である。結論を先に述べる工夫や、読むことで得る知識を活用することで、さらに言葉の質を高めることができる。自己改善を続け、前向きな言葉遣いを心掛けることで、コミュニケーションは一層効果的になり、強い信頼関係が築かれる。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。