業務用スマホやタブレットの利用が当たり前になってきた中小企業では、PCに比べてこれらモバイル端末のセキュリティ管理の優先度が低くなりがちだ。「ローカルにデータが残らないから安全」との誤解、「PCほど高機能ではないから問題ないだろう」といった心理的油断が、重大な情報漏洩リスクを見逃す原因になっている。

実際には、スマホ紛失をきっかけに顧客データが漏洩し、多額の損害賠償に発展した事例も存在する。本稿では、スマホ・タブレットに潜む現実的なリスクと、それを最小限のコストと手間で管理する方法、さらに従業員の業務負担を減らすためのルールづくりについて解説する。中小企業の経営者向けに、実効性と現実性のある対策を示していく。

モバイル端末のセキュリティ軽視が招くリスク

スマホ・タブレットの業務利用が広がる一方で、PCほどのセキュリティ対策が施されていない現状がある。その背景には、誤解と油断が混在している。

「PCほどの危機感がない」心理的な油断

多くの経営者が「スマホはクラウドにアクセスするだけのViewerだから情報漏洩の心配はない」と思い込んでいる。だが、それは危険な認識だ。アクセス認証情報が端末に残っていれば、端末紛失時に第三者がログインして社内データにアクセスするリスクが高い。

ブラウザやアプリに保存されたログイン情報、ワンタップで開けるクラウドフォルダ——それらはスマホが“鍵付き金庫”ではなく、“開けっ放しの引き出し”になっている可能性を意味する。

【事例紹介】スマホ紛失が招いた顧客情報漏洩

ある中小の建設業者では、営業担当が業務用スマホを電車内に置き忘れた。端末にはGoogleドライブへの自動ログイン設定があり、顧客リストや契約書のPDFファイルが保管されていた。遺失物として発見されず、後日、不正アクセスによって一部のファイルが外部流出した。

結果的に、取引先数社から「情報漏洩の説明と損害対応」を求められ、信用失墜と数百万円規模の損失を招いた。スマホはPCよりも盗難・紛失リスクが高く、しかも個人利用の延長線で扱われやすいため、より厳密なセキュリティ管理が求められるのだ。

「MDMまでは不要」…その判断が危険な理由

MDM(モバイルデバイス管理)は高価で複雑という印象があるが、クラウド型で月額数百円の低コストなサービスも存在する。遠隔ロック、データ削除、アプリ制御といった基本機能だけでも、大きな安心につながる。高機能なものを求める必要はなく、「やるべきことが最低限できる」ツールから始めることが重要だ。

スマホの運用管理は“仕組み化”と“属人排除”で回る

スマホの業務利用は、導入よりも“運用”に手間がかかる。だが、それを毎回「担当者任せ」にしていると、属人化・煩雑化が進み、いずれ収拾がつかなくなる。経営者が本気で解決すべきは「どうしたら自動的に回るか?」という“仕組み”の構築である。

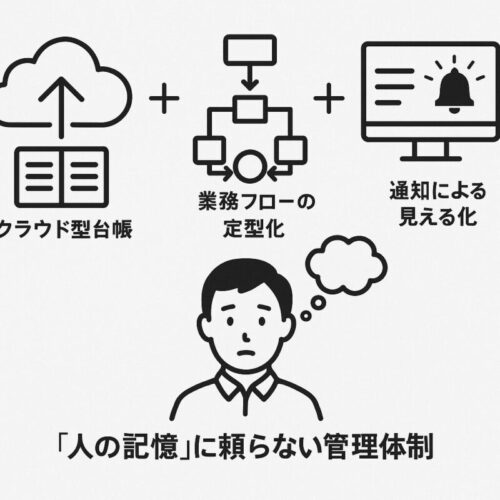

台帳管理は「クラウド×テンプレ×通知」で自動回転する

従来の紙やExcelでの台帳管理は、更新忘れや入力ミスが発生しやすく、部署ごと・担当者ごとにルールが異なる属人管理の温床になる。これを脱却するには、「クラウド型台帳」と「業務フローの定型化」、「通知による見える化」という3点セットで、“人の記憶”に頼らない管理体制を設計すべきだ。

台帳はクラウド型スプレッドシートで共有・管理する

Excelファイルのようなローカル保存型のファイルと異なり、GoogleスプレッドシートやMicrosoft Excel for Webなどのクラウド型の表計算ツールを使えば、常に最新版の情報を全員がリアルタイムに参照・更新できる。アクセス権限の設定、編集履歴の記録、コメント機能による確認依頼も可能なため、チームでの共同管理に適しており、「誰が・いつ・何を変更したか」が常に明確になる。

テンプレートを用意し「配布時」「回収時」のToDoを定型化

たとえば「貸与開始日」「回収予定日」「端末機種」「MDM登録有無」「ログアウト実施済」など、チェックすべき項目をあらかじめ定型化しておけば、担当者が変わっても同じ基準で処理できる。これは、作業時間の短縮だけでなく、漏れ・ミスの防止にも直結する。

GoogleフォームやMicrosoft Formsと連携し、申請作業を自動受付化

従業員が自分で入力できるWebフォームを用意すれば、台帳更新のために毎回口頭確認や紙の申請書を待つ必要はなくなる。たとえば「新端末の登録依頼」「回収済の報告」「紛失時の報告」などを自動的に受付・記録でき、通知もSlack・LINE・メールなどに自動送信できる(Google Apps ScriptやPower Automateを活用)。

電話番号・端末情報の“一元管理ポリシー”を作る

退職者が番号変更を申告せずに放置されていた、機種変更時にMDM未登録のまま業務再開…こうした混乱は、「管理項目が明確でない」ことに起因する。

ここで有効なのが「一元管理ポリシー」の策定だ。以下の項目を“社内ルール”として定めることで、場当たり的な対応から抜け出せる。

IT顧問による“運用設計レビュー”が仕組みに気付きを

管理を外注するのではなく、「どう管理するか」の設計段階で第三者の目を入れることで、ミスのない運用が実現できる。特に、

…といった細かい設計は、現場だけで考えるとどうしても“やってるつもり管理”に陥る。

IT顧問はこの設計の壁打ち役に最適で、「他社の失敗例」や「最小の手間で済ませる構成」をアドバイスしてくれる存在だ。

時間外対応が常態化…“働き方崩壊”を防げ

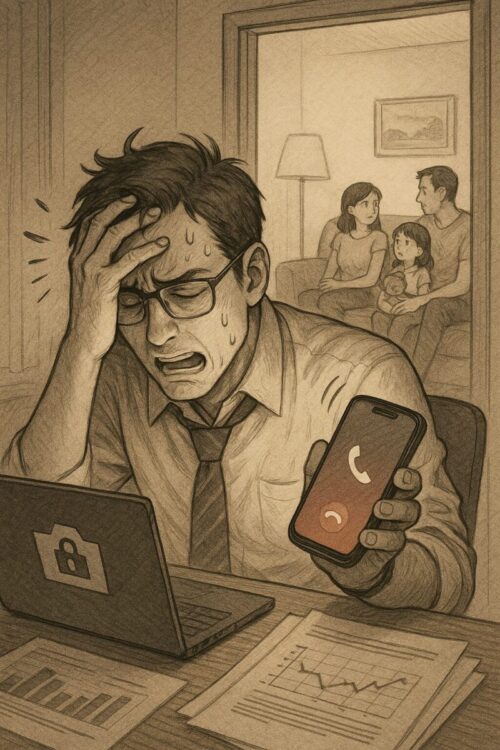

スマホは便利であるがゆえに、勤務時間の枠を飛び越えて社員に負担を強いる危険性もある。ここを放置すれば、労務トラブルや離職リスクが現実化する。

顧客からの「いつでも連絡OK」が招く過重労働

スマホに直接電話がかかると、就業時間外や休日でも社員が対応せざるを得ない場面が発生する。特に顧客対応業務では「すぐ返事をしなければ契約が飛ぶ」といったプレッシャーがあり、精神的なストレスも大きい。

勤務時間の明文化と対応範囲のガイドライン

この課題を解消するには、社内でスマホ対応の「運用ポリシー」を策定し、業務時間外の対応範囲を明文化することが有効である。たとえば「顧客対応は平日9時〜18時」「緊急時は上長経由のみ対応」などルール化することで、現場の混乱と社員の心理的負担を軽減できる。

社員の“良心”・“責任感”に任せない設計が経営の責任

「常識の範囲で」「みんなやってるから」では管理は破綻する。ITリテラシーの高低にかかわらず、誰でも守れる仕組みにしておくことがマネジメントの役割である。属人的な対応を制度でカバーすることで、長期的な安定運用が可能になる。

まとめ:スマホこそ「管理の優先順位を上げるべき存在」

スマホやタブレットは便利な業務ツールであるが、それゆえにリスクも大きい。PC以上に油断されがちなこれらのデバイスにこそ、明確なルールと仕組みを設けるべきだ。

端末紛失による情報漏洩、退職時の管理トラブル、時間外業務の常態化など、問題は決して他人事ではない。だからこそ、中小企業の経営者は「まず何から始めるか」「最低限どこまでやるか」を明確にしなければならない。

そのためには、社内で完結しようとせず、外部の専門家(IT顧問)を巻き込んで、初期設計から一緒に考える視点が有効だ。最小限の投資で最大限の安心を得る。これが中小企業におけるスマホ管理の最適解である。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。。

また、お会いしましょ。