中小企業において、人材の成長と育成に苦心している経営者や管理職は多い。「なぜ社員が成長しないのか」「優秀な若手がすぐに辞めてしまう」といった悩みを抱えながらも、その原因を突き詰めることなく、人や環境のせいにしていることが少なくない。しかし、社員が成長しない本当の理由は、管理職自身が持つ「成長と育成の定義」が曖昧であることにある。本稿では、成長の本質を再定義し、育成において管理職が何をすべきか、何をしてはいけないかを明確に解説する。これまで曖昧だった成長と育成の概念を具体的にし、管理職としての役割を再考することで、現場の改善に繋がる道筋を提示する。これにより、部下の成長を促進し、企業全体の持続的な発展に寄与できるだろう。

成長の再定義: 表面的なスキル向上だけではない

成長とは、単に知識やスキルを身につけることだと誤解されがちだが、それだけではない。成長とは、自己理解と自己変革、さらに他者との関係性の中で成果を上げる能力を向上させることである。これを達成するためには、内面的な変革も含めて考える必要がある。これが一般的な解釈となるだろう。

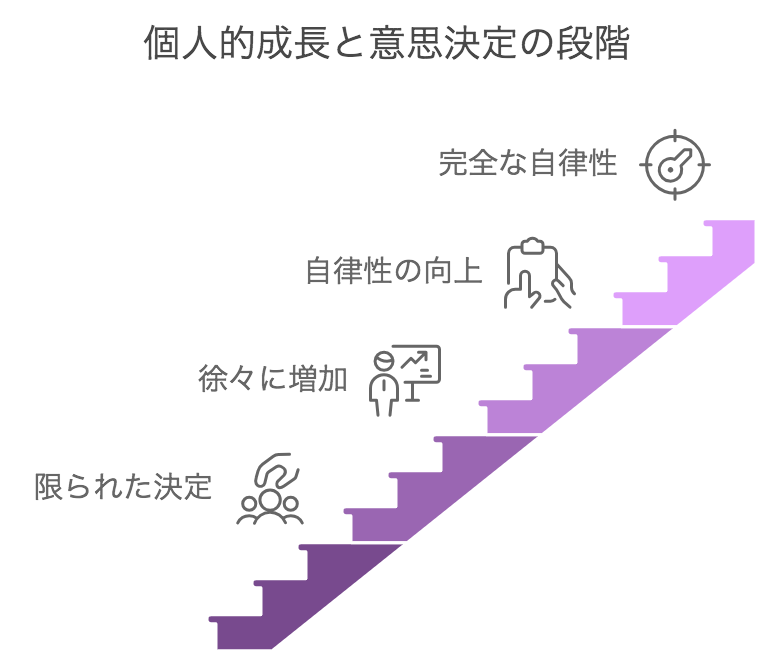

もう少し解りやすく“私なりの定義”をするならば「自分で判断してできる範囲が広がること。この範囲が広がって大きくなることを成長したという」これが私の解釈である。新入社員の入社時の振る舞いを思い起こして欲しい。研修など集合している現場で、トイレに行きたいとなっても、今行っていいのか?誰かに聞かなければならないのか?もう少し我慢すべきか…自分の判断でとるべき行動を決めて動くことができない…つまり、自分で判断してできることの範囲が狭いのだ。極端に言えば、新入社員の時は自分の判断で決めることができるものはほとんどない。昼飯に何を食べるか…くらいのものだろう。

それが、経験を積み重ねることにより自分で決められる(判断できる)ことが増えてくる。営業マンなら、訪問先、アポイントのタイミング、提案ストーリーなど…最初は指導を受け、聞いて、確認して…等々…やってきたことが、自分の判断で、自分なりのものを作り上げて社外に出すことができるようになる。これが成長したということに他ならない。スキルが向上して、何かが上手になるということが成長ではなく、自分の判断で…自分で決められることが増えることが成長なのだ。

だから、社長は自分のことを成長させたいとは言わない。決められる範囲が広いからだ。ただ、会社を成長させたい。とは言う。これは社会における自社の存在感や存在意義を確固たるものにしたい。自社が発信することがデファクトになったり、世の中の風潮に影響を与えるようになることを意味している。これもまた成長するという一つの姿である。

成長の3つの要素+【判断力】

1. 自己認識の深化: 成長には、自分自身の強みや弱み、価値観を認識することが不可欠だ。自己認識が深まることで、正しい方向に努力を注げるようになる。

2. 問題解決能力の向上: 技術や知識の向上だけでなく、複雑な問題を解決するための思考力や行動力を培うことが求められる。これにより、独立して意思決定できるようになる。

3. 人間関係のスキル: 成長した社員は、周囲との協力やコミュニケーションを効果的に行うことができるようになる。これにより、チーム全体のパフォーマンスも向上する。

成長はこれらの要素が絡み合う複雑なプロセスであり、単なる表面的なスキルアップだけでは不十分だ。最終的にはこの3つの要素にプラスして「判断力」の向上が最も重要なポイントとなるだろう。様々な選択肢の中から最適解を決める力を養わなければ、信頼されることもなく、自分のやるべきことの範囲が広がることはない。

育成の本質: 管理職の役割は「教える」ことではない

育成とは、社員に必要な知識や技術を教えることに留まらず、彼らが自ら学び、成長できる環境を作ることを指す。つまり、管理職の役割は単なる「教える人」ではなく、「支援者」や「コーチ」という位置付けになるだろう。

育成における管理職の重要な役割

管理職がすべきことは、以下のような具体的な支援を行い、社員が自立して成長できる環境を整えることだ。

成長を妨げる要因: 管理職の過干渉と放任

多くの管理職が陥りがちな過ちは、社員に対する「過干渉」と「放任」の二極化だ。過干渉とは、あらゆる場面で社員に対して介入しすぎることで、社員が自らの判断で行動する余地を奪うことだ。これにより、社員は自発的に問題を解決しようとする意欲を失い、指示待ち型の受動的な存在に成り下がってしまう。

一方、完全な放任もまた問題である。社員を信頼することは重要だが、適切なサポートや指導がなければ、成長の方向性を見失いかねない。

管理職が陥る典型的な過ち

行動経済学と心理学の視点から見る育成

行動経済学や心理学の観点からも、人材育成にはいくつかの有用な知見がある。特に、「行動誘導」や「意思決定バイアス」を理解することで、社員の行動を効果的に変化させることができる。

1. 行動誘導(ナッジ)の活用

「ナッジ」とは、選択肢を提供する際に、特定の行動を選びやすくする仕組みだ。例えば、社員に新たなスキルを学んでもらう際には、強制的な研修ではなく、自己選択の自由を残しつつ、学習のメリットを強調するアプローチが有効だ。

2. 自己効力感の高め方

「自己効力感」とは、自分が何かを達成できるという信念のことであり、これは成長における非常に重要な要素だ。管理職は、社員の成功体験を増やすことで自己効力感を高め、さらなる成長を促進できる。小さな成功を積み重ねることが、最終的には大きな成果へと繋がる。

育成の成果を最大化するための環境作り

最後に、育成が成功するかどうかは、管理職が作り出す環境に大きく依存している。社員が成長できる環境とは、挑戦できる場があり、失敗が許され、継続的なフィードバックが得られる場所のことだ。この環境…つまり、どういう仕事を与えるのか…それは、管理職にしかできないことだ。部下がどんなに努力をしても自分で「この仕事やります!」「これは俺がやってみます!」など、自分で自分が活躍する環境を作ることはできないのだ。

管理職が、ベストなタイミングでチャレンジする環境を用意(与える)することが何よりも成長を促すことに繋がり、ここに管理職の手腕が問われることになるのだ。

管理職が整えるべき4つの要素

まとめ: 真の育成とは何か

育成とは単に技術や知識を教えることではなく、社員が自分自身で成長し、改善策を見つける力を養う環境を作ることにある。フィードバックはその過程で非常に重要な役割を果たし、管理職は適切なフィードバックとサポートを提供することで、社員の成長を加速させることができる。

また、過干渉や放任の両極端に陥ることなく、適度な指導と自主性を持たせることが重要だ。最終的に、社員自身が自分の成長に責任を持ち、自ら学び続ける力を育むことが、企業全体の成功にもつながると考える。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

また、お会いしましょ。