中小企業の経営において、経営者や営業マネージャーが直面する本質的な問題の一つが「物事を表面的に理解し、それを正解と思い込んでしまうこと」にある。システム改修や業務改善の要望も、本来は根本的な運用課題や属人化問題に端を発しているにも関わらず、「一部機能の修正」として対応してしまうケースが後を絶たない。

経営者やマネージャー自身が俯瞰的かつ本質的な視点を欠いたまま意思決定を下すと、属人化の固定化や失敗プロジェクトの温床となり、結果として組織の成長機会を失ってしまう。本稿では、「なぜ表面的な理解にとどまってしまうのか」「どのようにして本質を捉える視点を養うのか」を、中小企業の経営者向けに実践的に掘り下げていく。

本質理解ができないマネジメントの危険性

業務の現場で生じる「認識のズレ」は、単なる情報の伝達ミスではない。これは根深いマネジメント課題の象徴である。

現場と経営層の認識のギャップ

現場の担当者が「手間を減らしたい」「この処理を自動化したい」といった要望を持つのは当然だ。しかし、それに対して「一部の改修で済む」と認識してしまう経営側の判断には注意が必要だ。

担当者が手間を感じている背景には、業務の属人化やシステムの非統合といった構造的な課題が隠れていることが多い。これを見抜かずに、「その部分だけを対応しよう」と場当たり的に進めることが組織の生産性を著しく低下させる原因となる。

表面だけを拾う営業・コンサルの誤解

「言われたことをそのままやる」ことが正解だと思い込んでいる営業担当やコンサルタントも多い。しかし、顧客の要望の裏にある真意や業務全体の運用構造を把握しなければ、本質的な課題解決には至らない。それどころか、誤解したまま提案した結果、顧客の信頼を失うこともある。

自己認識のズレが生む非合理な意思決定

特に問題なのは、「自分はできるコンサル」「優秀な営業」と自己認識している人が、実は顧客の本質的な課題を理解できていないケースだ。的外れなアドバイスや、思いつきのような提案が乱発されることで、現場の混乱はさらに増し、プロジェクト全体の成功率も低下していく。

属人化・手作業・分断システムという“三重苦”

現代の中小企業が抱える典型的な業務課題が、この三重構造である。

属人化された業務運用の限界

特定の社員がExcelで業務処理をカバーしている状態は一見機能しているように見えるが、これは極めて危うい状態である。属人的な知識やノウハウに依存する運用は、退職や異動が発生すればすぐに機能不全に陥る。経営者がこの構造を放置することは、将来的なリスクを見過ごしているに等しい。

システムの非統合による二重管理の弊害

複数のシステムを使い、さらにExcelなどで出力・加工を繰り返すような業務は、効率的とは言えない。システム間のデータ連携がなく、各部署で個別に管理する運用が常態化すると、情報の正確性も低下し、集計や分析に膨大な時間と労力がかかる。

“ちょっとした改修”の落とし穴

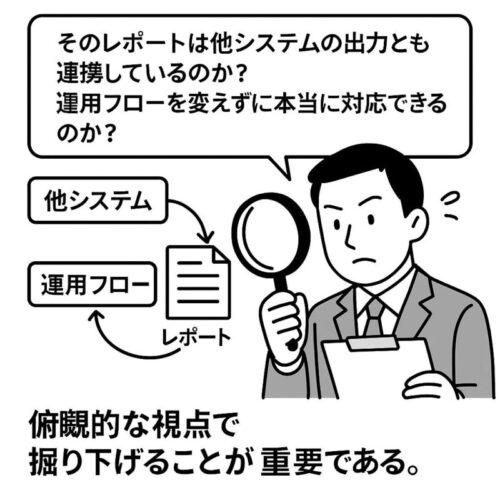

担当者が抱える課題を「一機能の改修」で済ませようとする場合、経営者はその要望の真意を見極める必要がある。「そのレポートは他システムの出力とも連携しているのか?」「運用フローを変えずに本当に対応できるのか?」といった視点で掘り下げることで、対応すべき課題の全体像が明確になる。

経営視点で必要なマネジメントの知見とは何か

本質を見抜くためには、単なる知識やスキルではなく、思考のスタンスそのものを見直す必要がある。

なぜその要望が出たのか?の問い直し

優れた経営者やコンサルタントは、要望そのものよりも「なぜそういう要望になったのか?」を重視する。業務改善においては「今やっていることを前提に話を進めない」ことが重要であり、理想の業務像を一度描いてから、そこへ近づけるための現実的なアプローチを設計することが求められる。

“わかったつもり”の危険性

一番危ういのは「理解していないことを自分でも理解していない」という状態だ。依頼内容の前提条件や背景を捉えきれていないまま、「できる営業」「わかるコンサル」として対応すると、誤解に誤解を重ねることになる。自分の認識を客観的に検証し、常に謙虚に学ぶ姿勢がなければ、誤った判断を下すことになる。

道具の選定=目的の達成ではない

IT製品やツールについて「これが良い」と言い切る人がいるが、それは販売担当者の思考であり、コンサルタントの思考ではない。重要なのは「誰が、いつ、どういう頻度で、どのような目的で使うか」という前提条件の整理である。ここを飛ばして道具の話をする人間は、単なるスペックマニアに過ぎない。

プロジェクト思考が必要な理由

業務改善やシステム改修は単発対応ではなく、「全体設計」の一部であるという視点がなければ失敗する。

担当者の要望はプロジェクトの入口にすぎない

担当者が提示してきた一部の課題は、企業全体の構造的な課題を象徴している。ここを“改善の糸口”と捉え、組織全体の業務構造を見直すチャンスとすべきだ。つまり、レポート機能の改修依頼は、全社業務統合プロジェクトの第一歩という視点で提案すべきなのである。

全社的なメリットを可視化する

費用対効果が見えにくいと、経営判断は先送りされる。だからこそ、部門横断的にどのような改善効果が期待できるのかを「見える化」する必要がある。「この改善をすれば、●人分の作業時間を削減できる」「将来的に属人化リスクを●%低減できる」などの数値化が求められる。

少しずつ理想像に近づける構造改革

完璧な理想像を一気に実現するのは不可能だ。だからこそ、段階的に、しかし着実に業務負荷を下げ、システムと運用を適正化していくプロジェクト提案が重要となる。経営者として必要なのは、このような「長期的な構造改革思考」である。

まとめ:本質を見抜けない経営は失敗を繰り返す

現場からの一見シンプルな要望を鵜呑みにし、背景を掘り下げずに対応する。こうした“短絡的対応”は、一時的な満足感を与えるかもしれないが、組織の構造課題を放置し、未来の失敗リスクを積み上げていくことになる。

経営者やマネージャーには、物事の表面だけで判断せず、「なぜその要望が出たのか」「それを解決するとどうなるのか」「他にも似たような課題が潜んでいないか」という問いを常に立てる姿勢が求められる。

中小企業にとって、人的リソースや資金の制約があるのは当然の前提だ。だからこそ、限られたリソースで最大の成果を出すためには、思いつきや“わかったつもり”ではなく、構造的かつ俯瞰的な視点が不可欠なのだ。経営を成功に導くには、見えない問題を見抜く力と、それに向き合う謙虚な姿勢がなによりも重要である。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。