IT製品の導入を検討する中小企業の経営者が「他に良い製品はないか?」と尋ねることはよくある。選択肢を広げてより良い決定を下したいという意図から来ているのだろうが、この思考には注意が必要である。本稿では、「他にも良い製品は?」という問いにある潜在的リスクと、導入目的を明確にすることが重要である理由について掘り下げて解説する。

製品選定における「他にも良い製品は?」という問いの落とし穴

判断基準が不明確なまま選択肢を増やすリスク

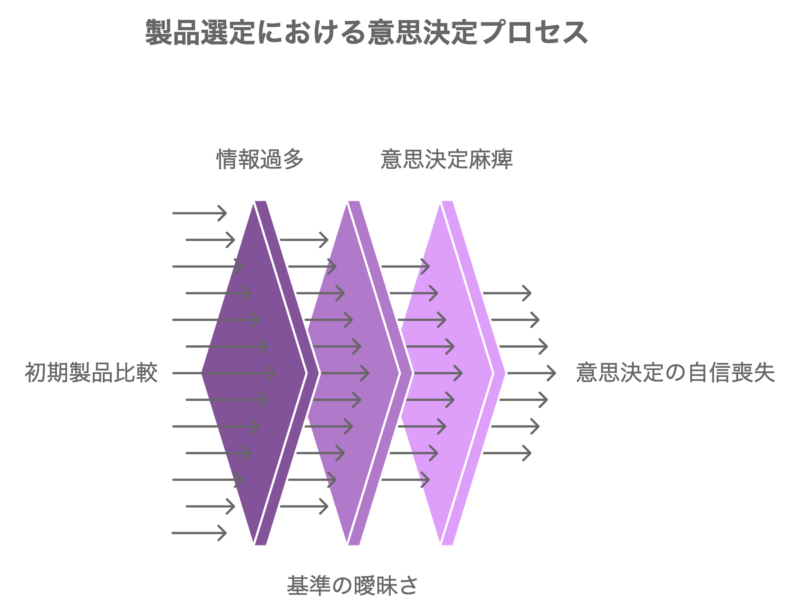

「他にも良い製品は?」と尋ねることは、一見して慎重で合理的に見える。しかし、選択肢を増やす際に評価基準が曖昧なままだと、混乱を引き起こすことが多い。結果的に、企業は価格や評判だけに左右され、自社の現実や運用形態に合致しない製品を選ぶ可能性が高まるかもしれない。

他に良い製品…なぜ?他に…と感じるのか?価格が高いのか?機能不足なのか?なんとなく直感でそう思うのか?…ここを改めて考えることが選定基準の重要な要素になるかと思われる。

比較検討が目的化する危険性

選定プロセスの中で、「比較すること」が目的化してしまうことがある。新しい情報や提案に過度に振り回されると、何を基準に決めるべきかが不明確になり、経営者は決定に自信を失ってしまう。いくつかの製品や複数のベンダーから提案を受けることは適切な判断だとは思う。

しかし、ベンダーに比較表作成を依頼し「◯」の数が多い製品を選定する。IT担当者が、あらかじめ導入したい製品が優位になるような比較資料を経営者に提示して導入を促すなど…こうして本来の「導入目的」から少しづつ乖離してしまい、比較検討のやり方や選定方法を工夫するなどおかしな方向に進んでしまうことになりかねない。

筆者がベンダー側の営業マンだった頃に、「比較表を作ってもらえませんか」との依頼をよく受けた。ウチの製品と他社製品で5社の比較になるように…など。ただ、ウチで作ると自社のものが優位になるような比較項目を出して、これが一番いいですよ。っていう資料に仕上げますが、それでいいですか?と聞くと、それで構わないと言うのだ。だが、ウチの製品を導入すると言ってくれているわけでもないのだ…なんとも微妙な雰囲気で依頼される。理由を聞くと、最低5社で比較することが決まっているとのことだ。

なぜ5社で比較するのか合理的な理由は存在しないようだ。担当者は5つの製品を検討する時間を無駄だと思ったのだろう…だが、担当者として比較検討した証拠のようなものが必要となるため、私に比較表作成を依頼したということなのだろう。

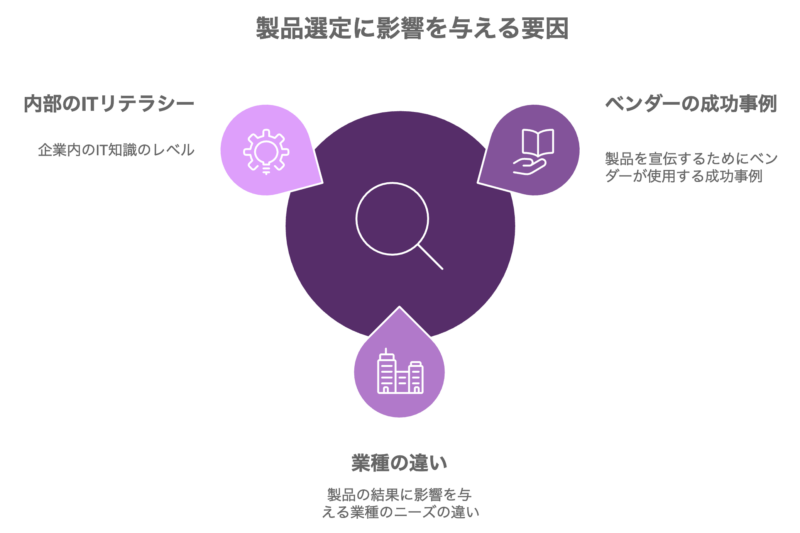

表面的な成功事例の信頼性

ベンダーは、他社の成功事例をネタにこれは良い製品だとアピールするが、これを過信してはいけない。業種や内部のITリテラシーの違いによって、同じ製品を導入しても結果が異なることはよくある。表面的な事例に頼るだけでは、自社に適した選定とはならない。他社のことはいいので、なぜ、その製品をウチに提案したのですか?その理由を聞かせてください。と、聞いてみると良い。

導入実績が豊富な製品は、不具合の改修もタイムリーに実施されているため安定稼働するだろうという信頼感はある。

導入目的を明確にする重要性

ゴール設定による評価基準の確立

最初に導入目的を明確に設定することで、製品選定の評価基準がはっきりとする。例えば、単に「業務効率を上げる」という漠然とした目標ではなく、「特定の業務プロセスを30%効率化する」という具体的な目標を設定することで、適切な製品選定が可能となる。

何らかの問題を改善するための手段・方策としてツールを導入するという考えに至ったのだから、その問題を明確にすることが導入目的を明確にしたことになる。問題点を定量化する…「人」「時間」「回」「個」などの単位で現状を把握し、それをどの程度、増やすのか、減少させるのかゴール設定をすることで、導入効果(投資対効果)の論理検証(事前検証)をすることができる。

要件定義を具体的にすることで誤選定を防ぐ

多くの中小企業が失敗する原因は、要件定義が曖昧なまま進めてしまうことだ。導入の目的が明確であれば、具体的な要件定義ができ、それに基づいて製品を評価することができる。例えば、リモートアクセスを安全に行いたい場合、VPN導入の前に具体的な使用状況を洗い出すことが必要だ。

事前に運用ルールを決めておかなければ、どのようにツールを利用するかも曖昧になってしまい、便利に使える部分だけ利用する「便利ツール」となってしまうことになりかねない。適切に運用するための補助、効率的に稼働するためのツールとなるよう要件定義をすることが重要である。

専門家との協力で選定精度を高める

ITリテラシーが限られている中小企業では、外部のIT顧問や専門家との連携が非常に重要だ。これにより、経営者は選定プロセスで目的を見失わず、効果的な判断を下すことができる。専門家の助言により、導入後の運用計画の立案もスムーズに行える。

専門家は多くの成功事例も知っているだろうが、失敗事例も知っている。そのやり方は選択するべきではないという視点も成功に導くための貴重な情報となるだろう。

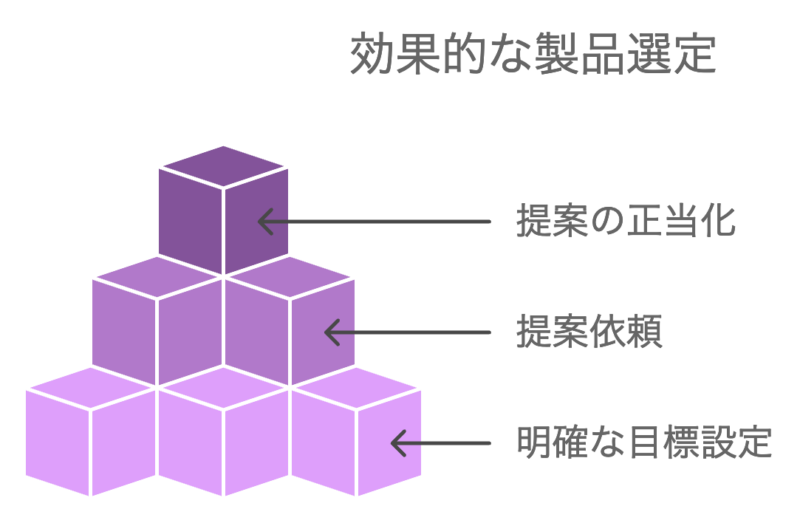

効果的な製品選定のためのアプローチ

明確な目標設定に基づく提案依頼

ベンダーに提案を依頼する際は、具体的な目標を掲げることが必要だ。例えば、「営業プロセスを改善し、売上を20%向上させるためのツール」といった目標があると、提案内容を評価しやすくなる。これにより、提案の有効性を適切に比較できるようになるだろう。機能面を要求すると目標から離れてしまうことになるので、やりたいことを告げて提案してもらうようにすることが重要だ。そして、その提案がなぜ目標達成に寄与することになるのか、理由を説明してもらう。聞くべきことは機能ではなく、提案(製品選定)の理由だ。

この理由と自社の環境や運用体制が合致していると、導入後にツールが放置されることなく効果が発揮されることは期待できる。

新技術導入の過信を避ける

「最新技術」だからといって導入するのは慎重に行うべきである。導入目的が明確であれば、新技術が自社に必要かどうかを冷静に判断できる。新しい技術が業界で話題になっていても、自社の業務プロセスに適合していなければ、効果は限定的である。新しいものが必ずしも良いものとは限らない。

リリース後、数年で開発会社が買収されサポートが終了したり、製品そのものが無くなってしまうということもIT業界では珍しいことではない。

総合的な製品評価の視点

製品比較を行う際、単に価格や機能の違いだけでなく、導入後の運用計画、サポート体制、従業員の習熟度なども考慮すべきである。これにより、導入後に「使いこなせない」という問題を防ぐことができる。例えば、運用トレーニングの有無やサポート体制を確認することが重要だ。

ベンダーのWebサイトの情報の充実度の確認。可能であれば、導入前に製品のマニュアルやサポートサイトなどを見せてもらうことをお勧めする。情報の更新頻度などから、その製品に関わる人的リソースや力の入れ具合も見ることができる。

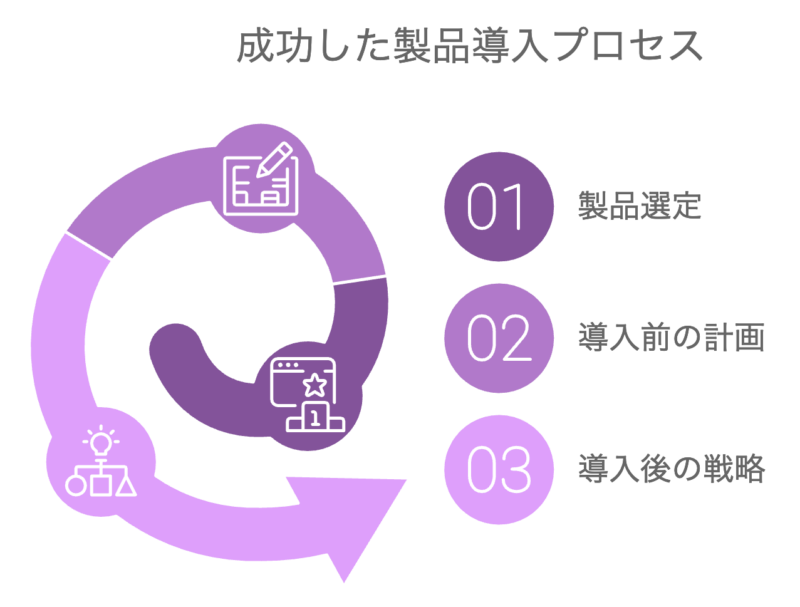

導入成功に向けた取り組み

製品選定など導入前に多くの時間をかけて検討することはあっても、導入後の運用や体制について計画する企業は少ない。導入するにあたって期限があるわけではないので、導入後に効果を発揮するための事前準備をしっかりしておくことに時間をかけた方が良い。導入予定の製品をよく知っているなど、ノウハウや経験がないと難しいことではあるが、3つの取り組みについて言及する。

製品選定よりも、導入後の運用面について専門家に依頼し計画を立案してもらう方が、より現実的でありIT投資の失敗を避けることになると筆者は考える。

実務を想定したシミュレーション

導入する製品が実際にどのように運用されるかを事前にシミュレーションすることで、導入後の課題を予測できる。これにより、運用開始後に生じるトラブルを未然に防ぐことができる。

チーム内での合意形成と共有

導入目的や選定基準をチーム全体で共有し、合意を形成することが不可欠だ。これにより、導入プロセス全体がスムーズに進み、導入後の運用でも一貫性が保たれる。経営者と実務担当者の認識が一致していれば、効果の最大化も期待できる。

緻密な運用計画の立案

製品導入の成功は、導入後の運用計画にかかっている。責任者を明確にし、運用手順を文書化し、必要なトレーニングを計画することが求められる。これにより、運用上のトラブルを防ぎ、効果的なIT活用が可能になる。

まとめ

IT製品の選定において、「他にも良い製品があるか?」という問いにこだわるよりも、まず導入目的を明確にし、その上で提案を評価することが不可欠である。目的を明確にすることで、判断基準が確立され、無駄な投資を避けることができる。中小企業は、適切なゴール設定と専門家の協力を得ることで、効果的なIT導入を実現し、持続的な成長を達成することができる。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。