中小企業の経営者にとって、社員との「距離感」は永遠のテーマだ。熱意をもって語っても伝わらない、何度言っても動かない、そんな日々の繰り返しに疲弊している人は少なくないだろう。だが「理解されない苦しみ」は、経営者だけの問題ではない。組織における価値観の違い、成長速度の差、温度差…。それらを無理に埋めようとするからこそ摩擦が起きる。本稿では「認める力」「手放す勇気」「距離のマネジメント」という観点から、経営判断としての人間関係のあり方を考察する。理解されることを求めるのではなく、「共鳴する人」とだけ進む。それがこれからの経営者に求められる姿勢ではないだろうか。

経営者の孤独と“伝わらないストレス”

経営者とは、誰よりも組織の未来を考え、誰よりもリスクを背負い、誰よりも孤独である存在だ。そして最も厄介なのが「伝えたのに、伝わらない」という現実。これほど消耗するものはない。

経営者は「伝わらないストレス」を日々感じている

「方針は明確に伝えたはずなのに、なぜ動かない?」

「なんで、こんなに温度差があるんだろう…」

こうした言葉を、経営者が誰にも言えず胸の内に抱えていることは少なくない。

ビジョンを示し、判断を下し、方向性を語った。それにもかかわらず、社員がついてこない。意図がズレて伝わってしまう。動きが鈍い。ミーティングで同意していたはずなのに、現場では何も変わらない。

この“伝わらなさ”は、まるで真空の中で声を出しているような感覚だ。自分だけが熱を持っていて、周囲はどこか冷めている。その温度差に気づいた瞬間、経営者はひどく孤独になる。 努力していないわけではない。言葉も尽くした。それでも届かない。だからこそ、この“伝わらなさ”はただの情報伝達のミスではなく、「存在そのものを理解されていない」ような痛みとして感じられる。

理解されない=相手が悪い、ではない

この“理解されない苦しみ”を感じると、多くの経営者はつい相手のせいにしてしまう。

「なぜ、こんなに見えていないのか?」

「なぜ、あの温度で平気でいられるのか?」

だが、これは相手の理解力の問題ではない。むしろ、経営者自身が“先に進んでいるからこそ”起きるギャップだ。未来を考え、外部環境を分析し、危機感を持つのが経営者の役割。それは自然と、社員や現場スタッフとの「視座の差」を生む。

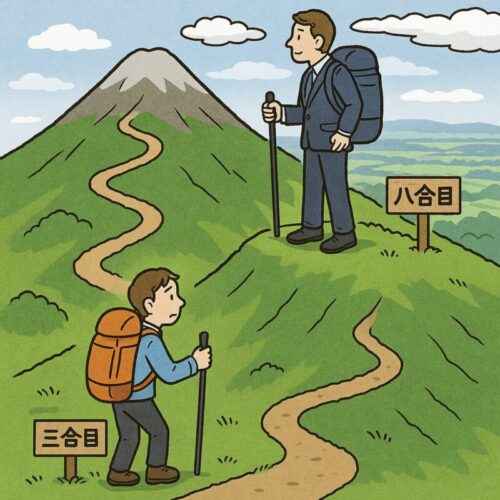

たとえるなら、同じ山を登っていても、すでに八合目にいる経営者と、三合目にいる社員とでは、見えている景色が違うのは当たり前だ。それなのに、「なぜ見えないのか」と怒り、「同じ高さに立て」と焦ってしまう。そのズレが、ストレスを生み、信頼の摩耗につながってしまう。

成長の速度・方向は人それぞれであり、「同じ高さに立たせる」ことは不可能

経営者は誰よりも早く登り、誰よりも高い視点を持とうとする。それがリーダーシップの本質でもある。しかし、その成長の速度や登るペースは、人それぞれだ。

部下に対して「もっと早く」「もっと高く」と求めすぎると、相手は疲弊し、結果として離れていく。逆に、待ちすぎれば組織の推進力が落ちる。つまり、同じ高さに立たせようとすること自体が間違っているのだ。

必要なのは、相手の“今いる場所”を見極める力であり、その場所に合わせた言葉、タイミング、距離感を選ぶ成熟したマネジメントだ。一緒に登ってくるのを待つのではなく、「今、どこにいるのか?」「どう登っているのか?」を観察し、必要な支援や声かけをすること。それが“理解されること”への最短距離であり、組織の安定を支えるリーダーシップの在り方ではないだろうか。

「距離感」をマネジメントするという発想【人間関係戦略】

中小企業の経営者にとって、組織における人間関係は「エネルギーの投資先」である。だからこそ、誰とどれだけの距離で関わるかを冷静に見極めることが、実は経営そのものである。

「わかってくれない人」がいるのは当たり前だ

経営者は未来を見ている。社員や幹部は目の前の業務に集中している。この構造的な違いは、「伝わらない」を生みやすい。そして往々にして、経営者はそのギャップに疲れてしまう。「なぜわからないのか?」「なぜ動かないのか?」と。

だが、そもそも価値観も、成長速度も、立っている場所も違うのだ。三合目を登っている者に、八合目の景色を見せようとしても伝わらない。それを無理に共有しようとすると、摩擦が生まれる。

だからこそ必要なのが、「認める力」だ。ただしそれは、相手のすべてを肯定し抱きしめることではない。

認めるとは「線を引く」ことである

「この人はこういう人なのだ」と冷静に見極め、どこまで関わるか、どこから距離を取るかを判断すること。それが本来の意味での「認める力」である。

それは諦めでも放任でもない。相手を変えることを目的とせず、適切な位置に置き直す――それが「距離感の設計」だ。温度差を無理に埋めようとするのではなく、「この距離が互いにとって最も安定する」と判断し、そう配置する。

それは人間関係の切り捨てではない。むしろ、共存するための技術であり、成熟したマネジメントの在り方だ。

誰に時間とエネルギーを使うのか

経営者のエネルギーは有限である。1日24時間、100のエネルギーしか使えないとするなら、それをどこに配分するかは、まさに経営判断そのものだ。

伝わらない人、変わらない人に時間を注ぐほど、経営者の精神は摩耗する。そしてその疲弊は、組織全体に確実に伝播する。社員は経営者の顔色を見て動く。だからこそ、「自分の安定」を守ることは、「組織の安定」を守ることとイコールだ。

「わかってくれる人」に時間を使うべきだ。

「伝わる相手」と深く関わる方が、組織の前進ははるかに早い。

人間関係にも「投資対効果」がある

すべての社員と仲良くする必要はない。全員を同じ思想に染める必要もない。経営とは、「誰と一緒に未来をつくるか」を選ぶことだ。

組織というのは、会社ではなく“濃度”で動く。

密度の高い信頼と共鳴の中に、強い推進力が生まれる。だからこそ、広く浅く理解を求めるよりも、深く共鳴する相手に投資する方がはるかにリターンが大きい。

リーダーにとっての資産とは、「共鳴する少数の存在」だ。

距離を置くことは「逃げ」ではなく「選択」である

経営者が誰と距離をとるかは、怠慢でも冷酷でもない。むしろ、自らと組織を守るための「高度な選択」だ。

あえて距離を取ることで、関係が安定することもある。無理に近づこうとしてお互いを消耗するより、適切な間合いで共存するほうがずっと建設的である。

経営者にとって最も避けるべきは、自分自身の軸を揺るがすことだ。バランスを崩せば、その揺れは社員にも必ず波及する。

だからこそ、まず自分が安定していること。

そしてそのために、「どの関係にエネルギーを注ぎ、どの関係に線を引くのか」を選ぶ。

この姿勢こそが、「経営としての人間関係のマネジメント」であり、「認める力」と「手放す勇気」の本質ではないだろうか。

「共鳴する人」とだけ進めばいい【価値観でつながる組織づくり】

広く浅くではなく、狭く深く。理解し合える少数との関係が、最も強い推進力になる。

価値観が近い人ほど、成長速度が合う

人にはそれぞれ「成長のペース」がある。そしてその速度は、価値観と密接に関係している。たとえば、変化を恐れず挑戦を好む人と、現状維持を好む人では、進む速度が違う。当然、共鳴するのは前者だ。価値観が近い人と組むことで、推進力は加速する。

「理解し合える少数」と深くつながることで、強い組織文化が生まれる

組織の文化は、多数派によってではなく、少数の「芯」のある人材によって作られる。共鳴する人たちと深くつながり、共に歩むことで、その文化は根を張る。広く共感を得るより、深く理解し合える数人との結束こそが、強い組織の核となる。

広く理解を求めるより、共鳴する人を見極める力がリーダーの資質

多くの人に理解されようとするほど、言葉は薄まり、軸がぶれる。むしろ「わかる人にはわかる」言葉で伝え、共鳴する人を見極める方が、よほど組織運営は安定する。共鳴とは、説明しなくても伝わる感覚だ。その感覚を信じることが、リーダーに求められている。

まとめ ― 距離を置くこともマネジメント

経営とは、つまるところ「誰と、どのように関わるか」を決める連続である。

他人との距離を整えることは、単なる人間関係の話ではない。それは、自分の心の安定を保ち、意思決定の質を保つための戦略であり、組織の継続性を守る行為でもある。

「認める力」は、相手を丸ごと受け入れることではない。変えようとせず、そのままを見つめ、適切な線を引くことだ。そして「手放す勇気」は、すべての人に同じエネルギーを注ぐのではなく、自分の人生にとって本当に必要な人との時間を選ぶ決断である。

無理にすべてを理解させようとしなくていい。全員と深く関わらなくていい。 共鳴する人とだけ、同じ山を登ればいい。

それこそが、これからの成熟した経営者のあり方ではないだろうか。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。