「答える」と「応える」は似て非なる言葉だ。「答える」は問いに対して言葉を返す行為。一方、「応える」はその背景や目的、相手の状況に寄り添い、意味のあるアクションや助言で関与する行為である。中小企業の現場では、効率やマニュアル、AIの発達により「答え」だけが増えているのではないか。しかし、それだけでは信頼は生まれず、問題も解決しない。ではなぜ人は「答える」にとどまり、「応える」に至らないのか? その構造と心理、そして経営者が取り組むべきマネジメントについて、深く掘り下げる。

なぜ『答えるだけ』では価値が生まれないのか?

単に“聞かれたことに答える”だけでは、相手の納得も成果も得られない。むしろ「わかっていない」と思われて終わることもある。これは中小企業の現場でも顕著だ。なぜそうなるのか? その背後にある“考えない構造”を明らかにする。

思考停止と「答えで済ませる心理」

なぜ人は“答えるだけ”で満足してしまうのか? それは「自分の役割はここまで」と無意識に線を引いてしまっているからだ。

たとえば、上司が「この案件、クラウド導入が必要か検討しておいて」と言ったとする。それに対して「はい、クラウドは今トレンドなので導入すべきです」とだけ答える部下がいた場合、たしかに“答えた”ことにはなる。だが、それだけでは「この人、ちゃんと考えてる?」と不安を与えてしまう。

人は、問いに直面すると“認知的負荷”が発生する。「よくわからない」「調べるのが面倒」「責任を持ちたくない」…その心理から、“とりあえず答えておこう”という行動を選びやすい。

この現象は、『認知処理能力とは何か?〜中小企業における問題解決力を鍛える』でも言及しているが、人は処理しきれない情報に直面すると、理解よりも“反応”を優先しがちであるとされている。つまり、“答える”という行動は、実は「考えないための逃避行動」になっていることが多い。

「答えているようで、逃げている」。この構造に気づかなければ、仕事の価値は上がらない。

AIは便利だが、「考えない理由」にもなる

ChatGPTやGoogleの検索結果をコピペして「答える」社員は増えていると感じる場面に多く出食わす。AIが生成する回答は一見、筋が通っていて、網羅的にも見える。

しかし、そこに「なぜその情報を選んだのか?」「この会社の状況でどう活かすべきか?」という視点が欠けていれば、それは“意味のない回答”である。

たとえば、ある社員がAIから得た知識で「RPAを導入すれば効率化できます」と言ったとしよう。でも、その会社の業務は紙ベースが主で、そもそもデジタルデータが存在していない場合、その答えは意味を成さない。

『ITツールでは守れない?〜中小企業のセキュリティ対策に必要な“運用設計力”』でも、「答えられること」と「実行可能なこと」は違うと指摘した。道具の選択以前に、現実への設計や運用を考慮しない限り、どんなに理屈として正しくても価値を持たない。

AIは「材料」を与える道具であって、「判断」を下す存在ではない。

自分の役割を過小評価する構造

「私は言われた通りに答えた。あとは上司が判断すればいい」。こういう社員は、往々にして“自分の責任”を軽視している。

なぜそうした勘違いが生まれるのか? それは、教育の現場でも「答えられたら正解」という価値観が浸透しているからだ。

この構造は、『DXが失敗するのは“成功体験”があるから』にも共通する要素がある。過去にうまくいった経験から「これでいい」と思い込み、現在の背景や状況を無視した判断を繰り返してしまう。それにより「自分の役割を過大評価し、過小行動で済ませてしまう」心理が生まれる。

「応える」とはどういう構造か? なぜ必要なのか?

背景を読み取る認知プロセスの重要性

応える力の核心は、「背景を読む力」にある。なぜその質問がされたのか? 誰が、何を目的としているのか? そこに気づかなければ、どれだけ正しい知識でも“ズレた答え”になる。

これは『認知処理能力とは何か?』でも言及しており、「表面的な問いの裏にある真の意図を読む訓練」が、ビジネスでは極めて重要だとされている。背景を読むとは、単なる読解力ではなく、“相手の現実に寄り添う視点”を持つということだ。

現場のリアルを踏まえた現実的提案

たとえば、「セキュリティ対策を強化すべき」と言うのは簡単だ。しかし、「既存のネットワークにどう適用するのか」「既存スタッフで対応可能か」「どれくらいの運用負荷があるのか」を踏まえなければ、ただのスローガンでしかない。

『ITツールでは守れない?』はまさにこの問題を指摘しており、単なる導入ではなく「運用設計」の視点がない限り、対策は無意味になること述べている。

当事者意識の育て方

応えるには、相手の成功や成果を「自分の責任」と捉える必要がある。「言ったから終わり」ではなく、「伝えた内容で本当に動くのか?」まで見届ける。それが応える人材の本質である。

思考を深めるマネジメント──なぜ?を習慣化するには?

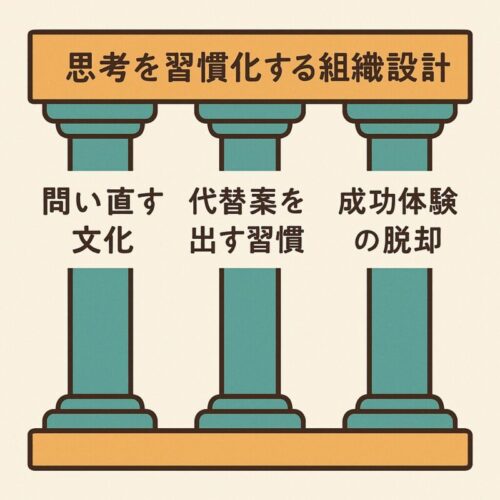

「応える力」は思考の深さに比例する。そして、その思考を育てるには、日常的に“なぜ?”と問い直す文化が必要不可欠である。しかし、これは自然発生的には生まれない。経営者や管理職が明確に意図して設計し、言語化し、評価に組み込むことで初めて「組織の文化」として根づいていく。

以下では、応える力を育むために必要な3つのマネジメント視点を掘り下げていく。

問い直しの文化を構造化する

「なぜそれをやったのか?」「その目的は何だったのか?」「ほかの選択肢はなかったのか?」──このような問いが、日常の業務報告や会議でどれだけ交わされているだろうか。

多くの現場では、「やりました」「終わりました」といった報告が目的化してしまっており、本来最も大切なはずの「その行動の意味」には触れられていない。これでは、社員の思考力も洞察力も育たない。

問い直す文化とは、「やったこと」ではなく「考えたこと」に価値を置く文化である。そしてこれは精神論ではなく、構造的に仕掛けるべきものだ。たとえば:

こうした問い直しが日常の一部になれば、社員は思考を深める習慣を持つようになる。

この仕組みの必要性は、『認知処理能力とは何か?』でも指摘している。同記事では、人間は複雑な課題に直面すると反射的に“わかりやすい答え”に飛びついてしまう傾向があるとし、それを乗り越えるには「問いを返す構造」が必要であると明言している。

つまり、マネジメントの本質は「答えを導くこと」ではなく、「問いを強くすること」なのだ。

代替案を必ず出す習慣

「できません」「それは無理です」といった言葉が、組織内で当たり前のように飛び交ってはいないだろうか?

それは、問題を「断定」で終わらせてしまっている証拠である。本来、問題が発生したときに必要なのは、“どうすれば実現に近づけるか”を模索する姿勢である。

たとえば、何かの業務フローを変更する提案が出た際に、ある社員が「それは今の体制では難しい」と反対したとしよう。そのとき、「難しい」だけで終わるのではなく、「ならば、一部だけでも先に変えてみてはどうか?」という代替案が出せるかどうかが、その人の“応える力”の差である。

代替案を出す習慣が根づいた組織は、問題解決型に進化していく。問題を否定ではなく、“改善の種”として捉える文化が、社員の主体性と創造力を引き出す。

この点において、『ITツールでは守れない?〜中小企業のセキュリティ対策に必要な“運用設計力”』は非常に示唆的であろう。記事では、「ツール導入」という表面的な対応だけではなく、現場の実情に即した運用と、その場に合った現実的な対応策(=代替案)こそが価値になると解説している。

同様に、マネジメント側も「無理だ」と言われた瞬間に止まるのではなく、「じゃあ何ならできるのか?」と問い返すことが重要だ。それこそが、答えるのではなく応えるための環境づくりである。

成功体験の呪縛を壊す

中小企業において、「うまくいった方法を繰り返すこと」が善であるという文化が根強く存在している。

「前はこれでうまくいった」「昔はこれで契約取れてた」「先代の社長はこうしていた」──これらの言葉が日常的に使われている会社は要注意だ。過去の成功体験が、現在の問題解決を妨げる最大の要因になるからである。

この構造については、『DXが失敗するのは“成功体験”があるから』においても明確に語っている。記事では、過去に成功した方法が“絶対解”として組織に染みついてしまい、変化に対する思考が止まるメカニズムを紹介している。

特にデジタル化や業務改革においては、「以前はこれでよかったから」という理由で新しい取り組みを拒絶するケースが多い。しかし、現代は環境も顧客も急激に変化している。昨日の最適解は、今日の障害物になりうるのだ。

マネジメントとしては、成功体験を否定するのではなく、「それが今でも有効か?」と問い直す姿勢を組織に植え付ける必要がある。たとえば以下のような問いかけが効果的だ:

こうして、過去を振り返りつつも、現在と未来に軸足を置いた“応える思考”が育っていく。

このように、「問い直す文化」「代替案を出す習慣」「成功体験の脱却」はいずれも、単体の施策ではなく、“思考を習慣化する組織設計”の三本柱である。

中小企業にとってリソースが限られている状況下で、こうしたマネジメントの深度が人材の価値を底上げし、組織の競争力を構造的に強化してくれる。

応える人材の価値とは?

「応える」ことができる人材は、ただの業務遂行者ではない。むしろ、組織において唯一無二の資産であり、競合と差をつける本質的な差別化要素である。このセクションでは、なぜその価値が高く、組織にどのような影響を与えるのかを掘り下げていく。

唯一無二の相談相手としての存在価値

「この人に聞けば、本当にこちらの立場に立って考えてくれる」….そう思わせる人材は、どんな職種であっても信頼される。

応える人材とは、情報を提供するだけでなく、相手の文脈を理解し、その立場から助言を与える。これにより、顧客や社内の関係者にとっての「相談できる相手」になる。

この「相談相手」というポジションは、競合との差別化になり、価格ではなく「信頼と安心感」で選ばれる理由になる。中小企業にとって、これは極めて大きな武器である。実際に、「あの担当者がいるから契約したい」という理由で継続されている取引は少なくない。複雑な問題においては「問いを再定義できる人」の存在が極めて重要だ。そのような人材は、まさに“相談される存在”として不可欠だ。

信頼が継続的な成果を生む

応える力がある人材は、単発的な成果だけでなく、継続的な関係性と成果を築ける。なぜなら、相手の変化にも柔軟に対応し、常に状況を理解し直して提案を行うからだ。

たとえば、取引先のニーズが変わったとき、ただ言われたままに応えるだけではなく、「おそらくこういう背景があるのでは」と想定して動ける人材は、顧客から「この人なら任せられる」と信頼され続ける。

この「信頼の継続」が、結果的に契約の継続・紹介・売上安定へとつながる。短期的なテクニックではなく、長期的な価値提供こそが“応える人材”の真骨頂である。ツールやサービスだけでは本質的な価値は生まれない。必要なのは「現実を理解し、運用を伴って支援できる人」であり、それが応える人材の価値を裏付ける。

組織の自律と成長

応える力を持った人材が増えると、組織全体が変わる。上司がいちいち指示を出さずとも、現場の判断で物事が進むようになる。つまり、組織が“自律”するのだ。

「自律型組織」は、環境変化にも強く、経営者の不在時でも価値判断ができる。これは中小企業にとって、非常に重要な“組織の耐久力”である。応えられない組織は、過去のやり方に固執し、柔軟に変化できない。だが、「なぜこれが必要か?」と問い直せる人材がいれば、既存の成功体験を乗り越え、組織を未来に向かわせる原動力になる。

経営者は何をすべきか?

「応える」人材を育て、文化として根付かせるためには、経営者の意思と行動がすべての起点となる。単に制度を変えるだけではなく、日常のマネジメントから評価軸までを再設計する必要がある。

「応え」を評価する仕組みを作る

KPIや成果指標だけでは、「応える力」は見えづらい。だが、そこに真の価値がある。

たとえば、以下のような評価基準を取り入れるとよい。

これらは定性評価ではあるが、上司のコメント、360度評価、ピアレビューなどを通じて評価できる。「答えただけの人」と「応えた人」の違いを可視化することで、組織に新たな価値観が生まれる。

社員に“質問の背景を考えさせる”訓練をする

“応える文化”を根づかせるためには、社員が「なぜこの質問が出たのか?」を日常的に考える訓練が必要だ。

たとえば、会議で出た質問に対して、「これはどういう前提や文脈があると思う?」と逆に問いかける。あるいは、「質問を設計する側」に社員を回し、「なぜこの問いが必要なのか?」を考えさせる。問いの再構成能力を育てる方法に通じる。

経営者自身が「応える」姿を示す

経営者自身が、「応えるとは何か?」を体現していなければ、文化は根づかない。

たとえば、社員の質問に即答するのではなく、「君はどう考える?」「その背景には何があると思う?」と問い返す。そのうえで、「私はこういう観点で判断している」と自分の思考プロセスを開示する。

これが、“答える上司”ではなく、“応える経営者”としてのあり方であり、社員にとっての強力な学びになる。

まとめ:答えるのはAIでいい。だが応えるのは人間の仕事だ

情報や知識は、AIでも得られる。だが「応える」こと──つまり、背景を読み、文脈を理解し、現実に即した判断を下すこと──は、人間にしかできない。

「応える人材」は、中小企業にとっての最大の競争力である。なぜなら、それは顧客にも、取引先にも、社内の仲間にも、“この人なら信頼できる”と思わせるからだ。

応える力は、問いを重ね、失敗と対話を繰り返し、やがて「考える習慣」として根づいていく。そしてそれを支えるのが、経営者のマネジメントと評価の在り方である。

「AIが出した答え」ではなく、「あなたが考え抜いた応え」にこそ、人は心を動かされる。これからの時代、それこそが人間の役割であり、中小企業が生き残るための核となる力だ。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。