中小企業にとってIT投資は、もはや避けられない経営課題となっている。DX、テレワーク、クラウドセキュリティ、サイバー攻撃対策など、多岐にわたる選択肢がある中で、どの製品を選ぶか以上に「誰から買うか」が重要である。IT部門を持たない30~100名規模の企業では、社長が直接判断せざるを得ない場面も多く、誤った選択は高コストかつ運用不能な“宝の持ち腐れ”を招くこともある。本稿では、IT初心者の経営者に向けて「信頼できる担当者の見極め方」を伝授する。単なる製品選定ではなく、成功するIT投資の裏にある“人”の力に焦点を当て、なぜそれが重要なのかを徹底解説する。

なぜ「会社の看板」より「担当者」を見るべきか

導入後の実務は“担当者”の力量に依存する

導入後の実務は“担当者”の力量に依存

「○○株式会社」や「大手ベンダー」など、いわゆる“看板がでかい会社”=信頼、という考え方は決して間違いではない。むしろリスク回避の観点では正解とも言える。ただし、ここにひとつの落とし穴がある。大手はその“看板の重さ”ゆえに、リスクを避けた提案・対応になりがちで、運用や現場実務に対して深入りを避ける傾向が強い。

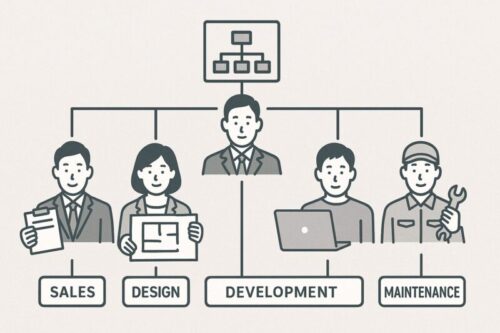

例えば、導入時の打ち合わせでは「そこはやっておきます」と言っていたことも、いざ運用フェーズに入ると「それは保守範囲外です」「別料金になります」と言われることが多い。これは、対応を分業制にしており、営業・設計・運用・保守と各フェーズで担当者が違うため、“前に話したこと”が引き継がれにくい、もしくは引き継ぎが有料という構造のためである。中には「営業が対応するな」と指示されているケースすらある。

看板が大きい=高品質ではない、コストがかかる構造を理解せよ

大手だからできることが多い、という幻想を持ってしまうが、実際には「人件費が高い」「社内調整に時間がかかる」「運用支援の都度見積もりが必要」という現実に直面する。目的が“ITを活用して業務改善したい”であるにもかかわらず、ベンダー側の都合で「やることが増える」「コストが嵩む」「結局、誰も対応してくれない」という結果になることも少なくない。

間接費(管理部門や事務作業、営業支援など)を多く抱える大手は、当然そのコストを価格に上乗せしてくる。たとえば、軽微な設定変更でも「訪問費用」「技術料」「基本料」などの名目で数万円が請求される。製品やサービスの性能ではなく、“組織の仕組み”が料金体系を高くしているという側面がある。

実は中小ITベンダーこそ“できること”が多く、柔軟で現場主義

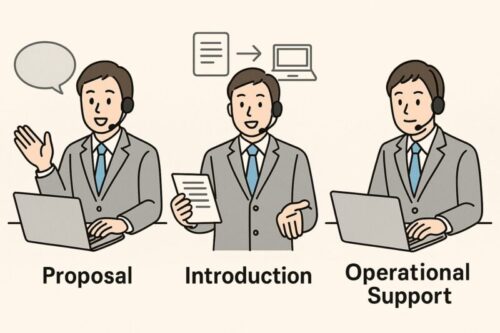

一方、中小規模のIT事業者は、人数も限られており、営業と技術を同じ人が担当するケースが多いため、提案から導入、運用支援まで一貫して関わる姿勢が強い。「いちいち見積もり」「これは契約外なので対応できません」とは言わず、目的達成を最優先に、柔軟に対応してくれるケースが多い。

もちろん、すべてが無償ではないし、対価を求められることもあるが、その代わり「目的を達成するために必要なことを、ちゃんとやる」という姿勢がある。例えば「この機能は製品にないけど、こうすれば代替できます」「このツールは高いから、既存のExcelでこう組めば同じことができますよ」といった提案が出てくるのも、このタイプの担当者だ。

だからこそ重要なのは、「中小ベンダー=不安」「大手=安心」という思い込みをいったん捨てて、目の前の“担当者”が、目的達成のために何を考え、どこまで付き合ってくれるのかという観点で評価することだ。

いま目の前にいる“その人”が、成功のカギを握る

“誰と一緒にやるか”を決めるということは、プロジェクトの成否を分ける分岐点に他ならない。たとえば、「何をやるか」が同じでも、「誰とやるか」によって、現場に定着するか・挫折するかがまるで変わる。これは中小企業のIT支援現場で、何度も見てきた事実である。

「わからないことを聞けばすぐ答えてくれる」「困ったときにすぐ駆けつけてくれる」「“やれません”ではなく、どうやったらできるかを一緒に考えてくれる」…こうした“顔が見える”“声が届く”“距離感の近い”担当者が、実は最も信頼できる投資先なのである。

「なぜ?」を説明できる人かどうか

提案の背景を合理的に説明できるか

「なぜ今なのか」「なぜこの案なのか」を筋道立てて語れるか

「流行っているから」「他社もやっているから」…こうした理由だけで提案してくる担当者は要注意だ。中小企業がIT投資を判断する際に必要なのは、“自社の事情に合っているかどうか”という視点である。にもかかわらず、「このタイミングでこれを導入すべき理由」を語れない提案者は、ただの“売り手”にすぎない。

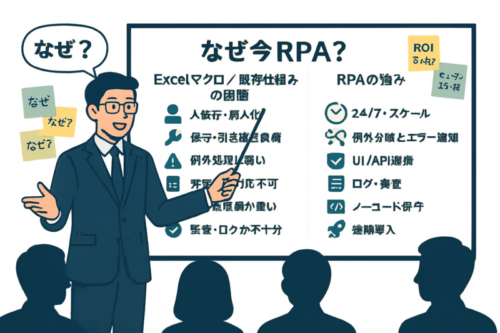

たとえば、「業務効率化のためにRPAを導入しましょう」という提案があったとする。なぜ今この業務にRPAなのか?なぜExcelマクロや既存の仕組みでは不十分なのか?導入すれば、誰がどれだけ楽になるのか?…これらに納得のいく説明がなければ、経営者として「Yes」とは言えない。

逆に、「今この業務をRPA化すれば、月30時間の単純作業が削減でき、担当者が営業に回れるようになります」といった、具体的な背景と影響をロジカルに語れる担当者であれば、その提案は“売りたい”ではなく“変えたい”提案である可能性が高い。

提案に数字や実例で補強があるか

「理屈はわかるけど、実際どうなの?」と感じたことはないだろうか?その問いにきちんと答えられるかが、担当者の力量である。たとえば、「このツールを導入した別の中小製造業では、問い合わせ対応の工数が1件あたり10分から3分に短縮され、月50時間の業務削減につながった」といった数字と事例を交えて説明できる人は、現場感を持っている証拠だ。

また、「うちの業界とは違うのでは?」という問いに対して、「確かに業種は違いますが、業務フローは非常に似ており…」と説明できるかどうかも重要だ。例え話を交えて説明することができる担当者は、相手に“伝える努力”をしているということになる。

「わかりやすく伝えよう」とする姿勢があるか

中小企業の経営者の多くは、ITの専門家ではない。だからこそ、「専門用語を並べる」のではなく、「理解できるように説明する」ことが求められる。たとえば、「VPNとは、公共の空間で話す内容を、個室で話すようにする仕組みです」といった比喩が使えるかどうか。これこそが、真に“伝える気がある”人かどうかを見極めるポイントになる。

また、「ちょっと難しいですよね、図にしましょうか?」と自らホワイトボードを使って説明する担当者も信頼に値する。伝わらなければ意味がないという意識を持っているかどうか。これは、その担当者が導入後も「わかるように伝え」「困ったら助けてくれる」タイプかどうかの判断材料になる。

利害を正直に言えるか

ベンダーの立場上、推奨したい事情があるなら正直に話す担当者は信頼できる

利益相反を隠さず「言える」人こそ信頼に値する

「この製品は当社の販売製品です」「他製品も検討しましたが、営業目標もあるのでこれを推しています」といった利害関係をあえて開示する担当者は誠実である。利害を隠したまま「これは絶対おすすめです」と押してくる担当者より信頼できる。

「ベストではないが運用でこうカバーできる」と言えるか

完璧な提案は存在しない。だからこそ「弱点はこれだが、運用でこう補える」という現実的な補完策を語れるかが評価ポイントとなる。「ベストよりベターで良い」「実運用で成果を出せる」ことに価値がある。

正直な開示が“付き合い方”の判断材料になる

企業としての姿勢は、担当者の言動に表れる。誠実な対応をする人ほど、契約後の運用でも誠意を持って関わってくれる。短期の利益より、長期的な信頼関係を重視している証左である。

ベストでなくても運用で目的達成できる人

完璧なツールは存在しない

製品の限界を理解した上で「使い方」を工夫できるか

中小企業にとって、コストや人材面から“理想のツール”を導入することは現実的ではないことが多い。そうであれば、「どう使いこなすか」が成果を左右する。担当者がツールの運用設計まで含めて提案できるかが鍵だ。

手順・体制・既存ツール活用でカバーする設計があるか

「このツールを導入すればOK」ではなく、「既存の環境を活かし、何をどう設定し、誰がどう運用するか」を説明できる人こそ現場思考である。とくに「人が足りない」中小企業では、この視点が最も重要だ。

不足を前提にした“現場最適化”提案ができるか

「不足をどう補うか」という視点があるかどうかで、担当者の現実感覚がわかる。机上の理想論ではなく、社内で“今ある資源”で成果を出す視点こそ中小企業にとっての現実解である。

導入後を徹底的に語れる人が信頼できる

契約前に「最初の90日で何をするか」を説明できるか

初動90日でつまずくか、軌道に乗るかが明暗を分ける

IT投資が成果につながるか、それとも“高いだけで使われないシステム”になるか…その分岐点は導入直後の90日間にある。とくに中小企業では、IT専任者がいないのが普通であるため、導入後の設定や運用が現場に丸投げされやすく、そのまま“触られずに終わるシステム”が多発している。

だからこそ、「契約する前から導入後90日間の運用を語れるか」が、信頼できる担当者を見極める最大のポイントとなる。

単に「導入後はサポートしますよ」では不十分だ。「初日に何をするか」「誰に何を教えるか」「どんな手順で定着させるか」まで、細かく語れる担当者であれば、すでにその後の運用まで設計できている証拠である。

運用フロー・引き継ぎ・教育計画を具体的に語れるか

中小企業では「導入=ゴール」ではなく、「導入=スタート」である。ところが、実際の現場では、初期設定の段階でトラブルが発生し、担当者が退職して“誰も使えない状態”になることも少なくない。導入から2週間で「誰もログインしていない」「マニュアルが存在しない」「操作できるのが1人だけ」…これは決してレアケースではない。

そこで重要になるのが、以下のような要素を事前に説明できるかどうかだ:

- 運用フロー:日常業務にどう組み込むか(例:週次のバックアップをどう行うか)

- 引き継ぎ体制:誰が主担当・副担当になり、誰に伝えるか

- 教育計画:初回レクチャー・リマインド研修・動画マニュアルの提供有無など

たとえば、「初期導入時に2時間のハンズオンを実施します。3週間後に習熟度チェック、その後マニュアルのPDF版と動画マニュアルを提供します」といった説明があれば、導入後の安心感は段違いだ。

「導入後の面倒を一緒に見る姿勢」があるか

中小企業にとって、最も恐れているのは「売りっぱなし」である。導入後に「困ったら聞いてください」と言われても、誰に・何を・どう聞けばいいのか分からない、というのが現実だ。

信頼できる担当者は、「聞かれたら答える」ではなく、「こちらから様子を見に行く」「困る前に予防する」というスタンスで接してくる。たとえば:

- 「導入から1週間後に一度様子を伺います」

- 「1ヶ月後に運用レビューを行います」

- 「SlackやChatworkでいつでも相談できる窓口を設けています」

こうした“同伴型支援”があるだけで、導入側の心理的負担は大きく軽減される。逆に言えば、導入後の運用計画やサポート体制について曖昧な担当者は、「売ることが目的」であり、「使えるようにすること」は二の次の可能性がある。

「この人なら導入後も付き合える」と思えるかがすべて

結局、導入前の説明が丁寧であっても、導入後に連絡が取れない、技術者に丸投げ、追加費用ばかり請求される…そんな体験をした中小企業経営者は少なくない。だからこそ、目の前の担当者が「自社に寄り添ってくれるか」「運用まで見据えているか」を見極める必要がある。

中小企業は「体制」ではなく「人」で支援される。導入時のトラブルを想定し、「そこまで言ってくれるのか」と思えるほどに具体的なアフター対応を話してくれる担当者なら、間違いなく“当たり”である。

まとめ ― 投資の成果は“担当者”で決まる

今日からできる3つの見極めアクション

IT投資の成果を分けるのは、製品でも会社規模でもなく、結局は“誰が担当するか”である。そして、その見極めのために必要なのは、以下の3つの視点だ。

- 「なぜ?」を合理的に語れること

- 利害を隠さず開示できること

- ベストでなくても運用で目的達成する設計があること

これらを備えた担当者こそが、社長にとって最も信頼できるITパートナーだ。今日から実践できる行動として、次の3つをお勧めする。

- 商談で「なぜ?」を3回聞いてみる

- 提案の利害がないかを確認する

- 導入後90日間の運用プランを必ず聞く

これができれば、IT投資の失敗は大きく減るだろう。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。