「壊れているから安心」と思って廃棄したPCやHDD。しかしその思い込みが、企業に致命的な情報漏洩リスクをもたらす可能性がある。中小企業においてはITに詳しい人材が少なく、こうしたリスクへの認識が不十分なケースが多い。

実際、壊れているHDDからデータが復元され、顧客情報や社内資料が漏洩する事件も報告されている。本稿では、中小企業の経営者が誤解しやすいHDD・PC廃棄のリスクと、現実的かつ実行可能なセキュリティ対策を詳しく解説する。セキュリティ対策、情報漏洩、IT初心者向け、経営者向けのキーワードを軸に、安全なデータ破棄の重要性と実践手法を明らかにする。

壊れたHDDにも情報漏洩リスクがある

壊れて読めないからといって、HDDのデータが完全に消えているわけではない。中小企業の多くは、こうした誤解から適切な処理を行わず廃棄してしまうことが多い。ここでは「壊れている」HDDがどのような状態で、なぜデータが復元可能なのかを明らかにする。

壊れているとは?実は読み取り可能なHDD

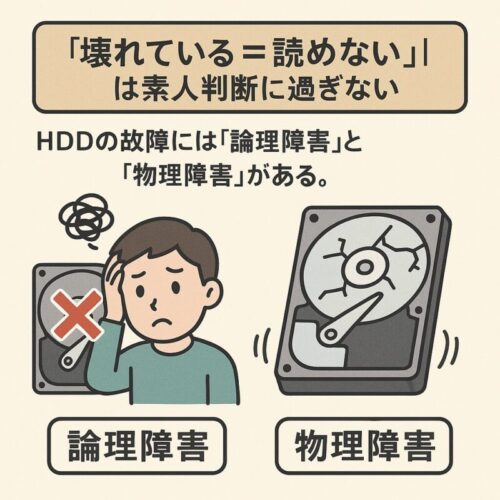

「壊れている=読めない」は素人判断に過ぎない。HDDの故障には「論理障害」と「物理障害」がある。前者はファイルシステムの破損、後者はヘッドやモーターの損傷を指す。

多くの“壊れたHDD”は、実際には一部がまだ読み取り可能な状態であり、専用装置を使えばかなりの確率でデータは復元される。火災や水没といった過酷な状況からも復元できた事例が多数存在し、「壊れたから捨てても大丈夫」という考えは極めて危険である。

HDD復旧の現実と実例:驚くべき復元技術

現実には、焼け焦げたHDDや水没したHDDからデータが復旧された事例がいくつも報告されている。たとえば、火事で外装が焦げていても内部のプラッタが無事であれば、復旧装置で中身を抽出できる。また、HDDがカチカチ音を出して動かない状態でも、専用のラボでヘッドを交換しデータを吸い出すことが可能だ。こうした復旧技術の存在は、悪意ある第三者が中古市場などからHDDを入手し、データを抜き取る危険性を意味している。

中小企業が抱える本当のリスクとは?

中小企業のHDDには、顧客リスト、契約書、見積書、社長のメールボックスなど、極めて重要な情報が保存されている可能性が高い。仮にPCが壊れていても、その中身は“宝の山”であり、競合他社や悪意ある第三者にとっては非常に価値がある。情報漏洩が発覚すれば、取引停止や損害賠償リスクを招くことになり、経営に深刻な打撃を与える。

安全なHDD廃棄の方法とその実践

情報漏洩を未然に防ぐためには、HDDの廃棄方法に関して適切な知識と実行力が必要だ。ここでは物理破壊、ソフトによるデータ消去、専門業者の活用という3つの現実的な対策について解説する。

対策①:物理破壊でHDDを“再起不能”にする

最も確実な対策は物理的な破壊である。プラッタ(記録部分)にドリルで穴を開ける、金属バットで叩き割る、専用の破砕機で完全に粉砕することで、復元は事実上不可能になる。ただし、この方法には一定の手間と安全対策が必要であり、個人や小規模な事業者が実施するにはハードルがある…というよりは、あまりにも原始的なやり方…という認識にもなる。破壊はできるにはできるが…あまり、オススメとは言えない。

対策②:データ消去ソフトによる安全な初期化(正常動作時)

HDDが動作するうちに行うならば、データ消去ソフトによる“ゼロ書き込み”などの方法が有効である。フリーソフトでも一定の効果はあるが、専用ソフトではNSA(米国家安全保障局)準拠のアルゴリズムで複数回書き込みを行い、データの復元を極めて困難にするものも存在する。ただし、これは「壊れる前」の段階で実施する必要がある。

対策③:専門業者への依頼で“証明”を得る

最も安心なのは、データ消去やHDD破壊の専門業者に依頼する方法である。業者は作業後に「データ消去証明書」や「破壊証明書」を発行してくれるため、取引先や監査対策としても有効である。社内にIT人材がいない中小企業では、こうした専門サービスを積極的に利用することで、人的リソースの不足を補える。

なぜ中小企業では対策が遅れるのか?

中小企業では、HDDの適切な処理がなされずに廃棄されるケースが多いようだ。その背景には、情報への無関心、知識不足、IT人材の不在という構造的課題がある。ここではその原因と打開策を探る。

誤解と油断がリスクを招く

「壊れてるから大丈夫」「誰もこんな古いPCに興味ない」という油断が最大の落とし穴である。過去には、ヤフオクやフリマアプリで売られていた“ジャンクHDD”から、企業の内部データが復元された事例もある。これは決して他人事ではなく、すべての中小企業にとって現実のリスクである。

IT人材不足が招く運用ミス

多くの中小企業ではIT担当者が存在しないか、兼任状態であり、廃棄処理にまで十分な注意が払われていない。正しい知識が社内に蓄積されず、「なんとなく捨てる」という危険な判断がまかり通る。これが情報漏洩につながる最大の原因である。

専門家との連携が最も現実的な解決策

IT顧問やセキュリティ専門家を“味方”にすることが、現実的かつ効果的な打開策である。専門家は最新の知識と確実な手法を持っており、社内での教育・実務支援も可能だ。セカンドオピニオンの導入により、「何が正解か分からない」という不安を解消できる。

まとめ:情報漏洩リスクをゼロに近づけるには“正しい知識とプロの支援”が不可欠

中小企業の経営者にとって、HDDやPCの廃棄は「ただの処分作業」ではない。そこには、企業の信頼と存続に関わる深刻な情報漏洩リスクが潜んでいる。「壊れてるから安心」といった誤解を正し、適切な対策を講じることが求められる。

物理破壊、データ消去ソフト、専門業者の活用など、対策にはいくつかの手段があるが、最終的にはITに精通した専門家の助けを借りることが最も現実的かつ効果的だ。経営リスクを最小化し、企業価値を守るためにも、HDD廃棄に関するセキュリティ対策を今こそ真剣に見直すべきである。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。