情報漏洩といえば、サイバー攻撃や不正アクセスが真っ先に思い浮かぶだろう。だが、現実に多発している漏洩事故の多くは「内部の人間による誤操作」が原因である。その代表格がメールの誤送信だ。

中小企業にとって、ITセキュリティ対策や情報漏洩リスクの管理は重要課題である一方、コストや人的リソースの制約から対応が後手になりやすい。本稿では、IT初心者の経営者にもわかりやすく、低コストで実践可能なメール誤送信対策の方法をマネジメント視点から解説する。

メール誤送信が引き起こす情報漏洩リスクとは

メールという業務ツールが、意外にも深刻な情報漏洩のリスク源となる。その背景には、人的ミスと運用の習慣がある。

外部脅威だけがリスクではない

セキュリティ対策というとサイバー攻撃ばかりがクローズアップされる。しかし、現実に中小企業で起きている情報漏洩の多くは内部の要員による誤操作だ。特にメールの誤送信による事故は日常的に発生しており、その原因の多くが「うっかりミス」なのである。

たとえば、宛先を間違えた、BCCを使わず一斉送信した、ファイルを添付し忘れた・誤った、など枚挙にいとまがない。これらは技術で防げるものではなく、人的な意識と運用の工夫に依存せざるを得ない。

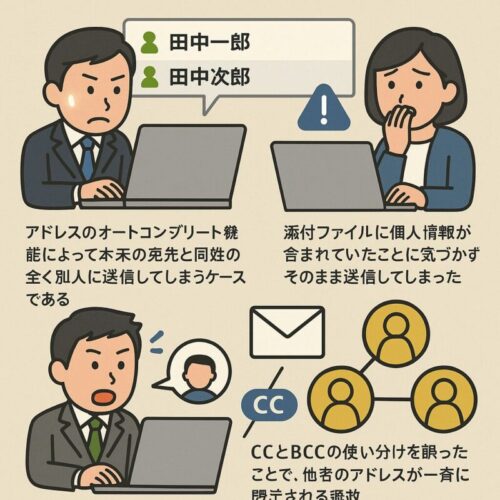

メール誤送信の“あるある”

典型的なのは、アドレスのオートコンプリート機能によって本来の宛先と同姓の全く別人に送信してしまうケースである。その他、CCとBCCの使い分けを誤ったことで、他者のアドレスが一斉に開示される事故、添付ファイルに個人情報が含まれていたことに気づかずそのまま送信してしまった、なども深刻な情報漏洩に繋がる。これらはシステム障害ではなく、人の手によって引き起こされるミスである。

一度送ったメールは取り戻せないという現実

メールには「送信取消」の機能がない。送ってしまえば、あとは相手の善意に委ねるしかなく、仮に削除をお願いしても閲覧されたかどうかはわからない。この「不可逆性」こそが、メールというツールの最大のリスク要因である。社外とのコミュニケーション手段としても利用される以上、誤送信はビジネス上の信頼を大きく損なう結果に繋がる可能性もある。

メール誤送信を防ぐ実務的・現実的な対策とは

理屈ではなく実務の中に落とし込んでこそ、誤送信は防げる。机上の理想論ではなく、現場で「続けられる」工夫が必要だ。

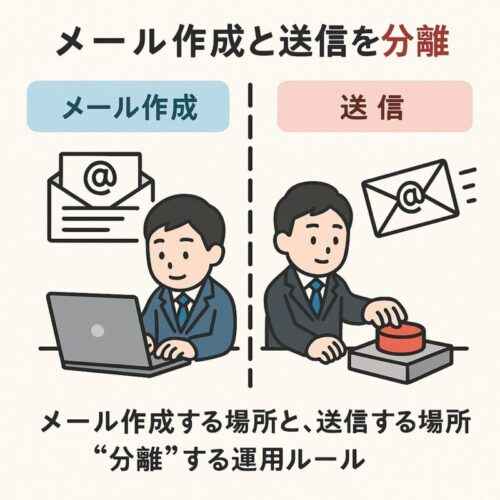

チェック体制ではなく“分離運用”の発想へ

多くの企業が「送信前のダブルチェック」や「二人確認制」を導入しているが、形骸化しやすく、継続しづらい。業務が忙しい中で「いちいち人に見せる」という作業はストレスになる。効果が期待されない運用は次第に甘くなり、形だけのプロセスになってしまうのだ。

そこで重要なのは、メールを作成する場所と、送信する場所を“分離”する運用ルールだ。つまり、メールソフトではなくメモ帳やWordなどで文面を作成し、誤字や内容をチェックしてからアドレスを設定し、初めて送信画面に移るというステップを強制的に組み込む。

新入社員の研修、中途社員の受け入れ研修で、うちの会社のメールの運用ルールは…“分離して使う”ということを徹底しています。と、最初に指導することだ。そうすることで、そのやり方以外には存在しない…そう認識づけることが重要であり、最初が肝心なのだ。

ワークエリアと送信エリアを分ける意義

「送信」ボタンをクリックする動作は、人間の習慣として無意識に行われがちだ。だからこそ、意識を介在させるために、メール本文と送信画面を分離する必要がある。メモ帳やGoogle Docsなどを活用し、そこで一旦文章を寝かせてからメールに転記する。この「間」が重要で、送信直前に内容をもう一度冷静に確認することが可能になる。実際にこれを習慣化することで、誤送信リスクは大きく軽減される。

→寝かせる…メールの誤送信対策とは別の副次効果もあるのだ。これって改めて自分の文章を見ることで、客観的な視点や思い込みの解消など“文章の質”の改善・向上にも寄与する。筆者は依頼を受けた原稿などは、必ず数日間…“寝かせて”…起こして…寝かせて…これを2〜3度繰り返してから入稿している。

メール遅延設定や誤送信防止ツールの活用

Outlookなどのメーラーには、一定時間(例:1分)送信を遅延させる設定がある。これを活用することで「すぐに送られない」仕組みができ、誤送信に気づいた場合でも対処可能だ。また、誤送信防止ツールを導入するのも一つの手である。ただし、中小企業にとってコストが障壁となることも多い。その場合は、無料や低価格のアドオンやスクリプトの導入を検討するのが現実的である。

経営視点で考える、誤送信対策の本質

セキュリティ対策は、ツール導入ではなく運用改善と意識改革である。メール誤送信対策こそ、組織文化の変革と関係する経営課題なのだ。

人に依存しない仕組みづくりが重要

「人が気をつければいい」という考え方では事故は防げない。ミスは誰でも起こす。だからこそ、組織として誤送信を“仕組みで防ぐ”ことが求められる。送信エリアとワークエリアを分離するという一見地味なルールであっても、組織全体でその運用を徹底すれば、事故発生率は大幅に下がる。

運用ルールは負担にならないよう工夫せよ

厳格なチェックフローや複雑な承認プロセスは形骸化する。大切なのは「現場がストレスなく実行できる仕組み」である。たとえば、日報や業務報告メールに関してはテンプレートを活用し、添付ファイルを送る際は必ずパスワードをかける、あるいはクラウドリンクで送信するなど、実務に即した改善策を検討すべきだろう。

IT顧問や外部アドバイザーの活用も視野に

メール運用の見直しは、業務フローやセキュリティ方針全体と密接に関わる。中小企業では社内に専門人材がいないケースが多く、最終的には外部のIT顧問やアドバイザーの知見を活用するのが望ましい。第三者の視点から運用の無駄やリスクを洗い出し、実務に即した改善策を導入することで、大きな効果が得られる。

まとめ:ツールよりも意識と運用の工夫を

メール誤送信による情報漏洩リスクは、最も身近で、最も軽視されがちな問題だ。高価なツールを導入するよりも、「メールの作成と送信を分ける」「意識の介入ポイントを設ける」といったシンプルな工夫の方が、実務に根付いた効果を発揮する。組織文化として誤送信リスクに向き合い、継続可能な仕組みを構築することこそ、中小企業が今すぐ着手すべき情報セキュリティ対策である。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。