中小企業の経営者にとって「売上停滞」は常に頭を悩ませる課題だ。製品やサービスの評価は一定得られており、売上がゼロになるわけではない。しかし、ある時期を境に成長が鈍化し、やがて「次は何をすべきか」が見えなくなる…迷い…悩む。

そんな中で新たな製品やサービスを打ち出すことに目を向けがちだが、それが本当に正しい戦略なのか?「新しいことを始めるより、今あることを捨てる勇気」——中小企業の経営者が持つべき新たな視点として、リソース集中による成長戦略を考察する。

売上停滞を招く“次々病”の本質

製品ラインナップの拡大が売上の向上に繋がるとは限らない。むしろその逆になってしまう場合もある。

飽和と惰性がもたらす「停滞感」

製品やサービスが顧客に受け入れられ、それなりの売上を確保できるようになると、社員も経営者も安心する。しかし、これは惰性で続けているだけの状態にも陥りやすい。現場は「とりあえず今のままを続ける」ことを優先し、次のアクションを起こす気力が削がれる。

さらに、営業は一巡していて「売る相手がもういない」と感じ始めると、打つ手がなくなるように思えてくる。だがそれは、本当に限界なのか。むしろ「顧客と深く関わる余地が残されていること」を見落としてはいないか。

製品の乱立がもたらす逆効果

「売上が伸びないなら、新商品を投入すればいい」という発想は一見合理的だが、その副作用は大きい。製品が増えれば、それぞれに営業資料が必要となり、対応する担当者の知識習得や顧客サポート体制の維持にもリソースが割かれる。

結果、製品ごとの品質や対応レベルにばらつきが出て、顧客からの信頼を損ねる事態も起こり得る。特に中小企業では人的リソースが限られているため、製品を拡張するごとに「浅く広く」の状態に陥ってしまう。

顧客の“不安”が生む購買忌避

新製品を次々出す企業は、売上拡大には貪欲かもしれないが、既存製品のサポート体制が薄くなっていないかに注目する顧客は多い。

「前に買った製品、今は誰が担当しているのか分からない」「アップデートや不具合対応が不安」——こうした顧客心理は、販売側が思っている以上に影響力を持つ。顧客からの信頼は、製品性能よりも“安心感”で形成されるのだ。

「止める勇気」が中小企業を強くする

取扱製品を増やすのではなく、戦略的に“減らす”ことで競争力を高めるという選択肢がある。

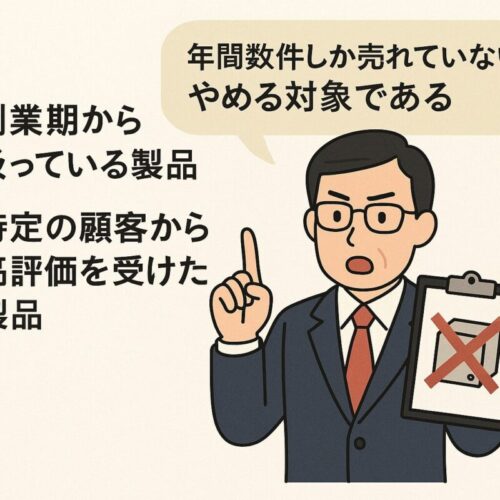

年間数件の売上製品は“やめる”対象である

創業期から扱っている製品、特定の顧客から高評価を受けた製品でも、年間数件しか売れていないのであれば、それは「辞める対象」である。

仮にサポートの手間がかかる製品であれば、その数件の売上では到底ペイできない。例えるなら、年間に5台しか売れない車のラインを維持するようなものだ。たとえ少数でも顧客がいるから…と続けてしまうと、他の製品への集中投資のチャンスを逃すことになる。

リソース分散が生む「凡庸な結果」

多くの製品を扱うことで社内リソースは確実に分散される。結果として、どれも中途半端に終わり、突出した成果が生まれなくなる。

これは経営者が望む「専門性」や「差別化戦略」とは真逆の方向であり、顧客に対しても「あれもこれもやっている会社」として認識されるリスクを孕む。百貨店が衰退し、専門店が評価される時代。中小企業にこそ「一点集中」の姿勢が求められている。

「やめること」が進化を促す

選択肢が多い環境では、人は最適化より“選び続ける”ことにリソースを使ってしまう。「これしかない」という制約こそが、工夫と知恵を促し、進化をもたらす。

今ある主力製品やサービスを磨き上げることで、他社には真似できない「ノウハウの蓄積」「独自性」が生まれるのだ。進化とは、環境への適応である。“あえて選択肢を減らす”ことで、自社の中核が明確になり、顧客との信頼関係も深化する。

「選択と集中」で競争力を生み出す

製品やサービスを絞ることで、組織は強くなり、売上停滞から抜け出す足掛かりが得られる。

全部やるのではなく“減らして注力”

新しいことをやるなら、何かをやめるべきである。10ある製品群に新製品を加えるなら、1つを削除してバランスを保つ。これを“当たり前のルール”にすべきだ。

削減したリソースを注力する分野に再配分することで、社員の負担も軽減し、成果も上がりやすくなる。これは「集中の原理」であり、中小企業における最適戦略といえる。

顧客価値を高める戦略への転換

数多くの製品を提供することで「何でも屋」になってしまえば、顧客からの期待値も低くなる。逆に、数を絞り、明確に専門分野を打ち出すことで、そこに特化した企業としての評価が高まる。

顧客から見れば「この会社はこの製品に関しては本当に詳しい」と信頼できる存在になれる。結果として、競合との差別化が明確になり、価格競争からも脱却しやすくなる。

社員と顧客を守るための戦略的選択

“止める勇気”を持つことで救われるのは、経営資源だけではない。社員もまた、分散された業務による疲弊から解放され、力を集中できる領域にやりがいを感じるようになる。

また、顧客にとっても継続的なサポート体制が約束されていることは大きな安心材料だ。中小企業の経営戦略とは、リソースの最適配分に他ならない。「多くを求めるのではなく、深く掘る」姿勢こそが、次の成長をもたらす。

まとめ|経営戦略としての「止める勇気」

成長を続けるために新たなことに挑戦する姿勢は大切だ。しかしそれと同じくらい、時には“止める”という選択も必要になる。「新しいこと=進化」ではない。本質的な進化とは、自社の強みを見極め、そこにリソースを集中投下することによって生まれる。

中小企業だからこそ、人的・資金的リソースの限界を意識した「選択と集中」が不可欠である。止めるという勇気が、新たな価値を生み出し、売上停滞からの脱却をもたらすのだ。これからの中小企業経営には、「増やす」ではなく「絞る」ことが求められる。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。