中小企業の経営者は、組織の最前線で自らが矢面に立ち、事業を拡大させ、苦難を乗り越えてきた。だが、リーダーシップとワンマンの境界線は曖昧で、気づかぬうちに社員との距離を広げていることが多い。社員と向き合う勇気、それは経営者としての「謙虚さ」「改善意欲」「信頼の醸成」に他ならない。

本稿では、経営者が自らの思考・姿勢を見直し、組織に必要な土台をどう築くべきか、現場感覚と心理的視点から掘り下げていく。中小企業、マネジメント、社員定着、経営者のリーダーシップに課題を抱える企業に向けた考察。

社員と向き合う勇気が信頼関係の転機となる

経営者自身の思いと現場の意識が乖離したままでは、どんな経営施策も効果を発揮しない。まずは経営者自身が「社員と真に向き合う勇気」を持たなければならない。

自己都合に基づいたマネジメントの危うさ

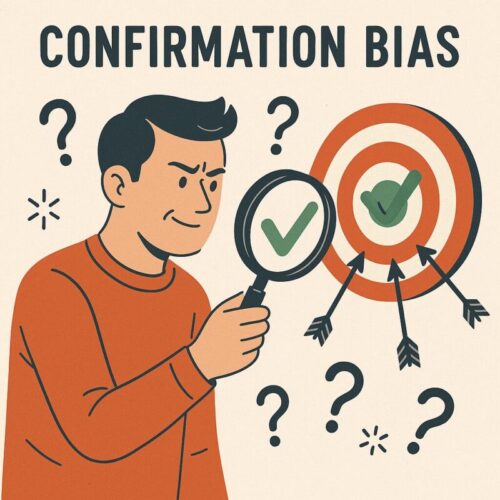

多くの中小企業経営者が「社員のため」と称して行っている施策や判断は、実は自身の経験や成功体験に基づいた“自己都合”であるケースが多い。過去に成果を出したやり方を現在にも適用しようとするのは、いわば確証バイアスに基づく思い込みだ。社員の声に耳を傾けるよりも、「こうすればうまくいく」「昔はこれで成功した」と言い聞かせてしまうことで、対話を拒絶し、現場の実情とずれていく。

社長の「主語」が会社の空気を決める

説得に行き詰まると、「会社として」「組織として」という表現にすり替えることで、自身の主張を正当化しようとする傾向がある。だが、社員にとって“会社”という主語は匿名的すぎる。

会社とは人の集合体であり、意思決定は最終的に経営者の意志によって行われている。主語を曖昧にすればするほど、社員からの信頼は損なわれ、心理的距離は広がっていく。

鏡としての社員の言動を恐れない

社員の反応は経営者の“鏡”である。反論にイラつくなら、それは自身の姿勢に何かしらの問題があるサインかもしれない。問題のある社員と感じたなら、それは自分のリーダーシップの在り方を反映している可能性が高い。

向き合う勇気とは、社員の不満を聞くだけでなく、その声の裏にある自らへの批判や課題を真摯に受け止める姿勢でもある。

「仕組み」と「環境整備」なくして組織は機能しない

中小企業の多くは、仕組みを整備しないまま属人的な運営に頼っている。だが、それでは組織としての成長は限界を迎える。

評価基準の不透明さが人材流出を招く

給与や賞与が経営者の一存で決まる、あるいは制度は存在するが実態は好き嫌いで判断される――そんな環境では社員の定着は望めない。不公平感が蓄積され、優秀な人材ほど離れていく。評価基準や昇進基準の透明性と納得感は、組織としての信頼を形成する基礎である。

働きやすさは体制整備からしか生まれない

「人が辞めていく」「採用が難しい」と嘆く経営者ほど、組織的な体制整備を後回しにしている傾向がある。労働時間の管理、業務の可視化、キャリアパスの明示、柔軟な働き方の選択肢など、社員が安心して働ける仕組みを用意することは、経営の最優先課題である。

属人的なマネジメントの限界

「俺はこうやってきたから、お前もやれ」というスタイルは、今や通用しない。家庭環境も価値観も異なる社員に同じやり方を強いるのは暴力に近い。今求められるのは、多様な働き方や価値観を受容し、それに合わせてマネジメントの仕組みを柔軟に進化させる力だ。

経営者自身と向き合うことが、企業の未来を変える

社員と向き合うことは、自分自身と向き合うことでもある。それを避けていては、永遠に組織課題は解決しない。

組織の停滞感は経営者の盲点から生まれる

社員が何を感じ、どう働いているかに無関心な経営者は、やがて組織の停滞を引き起こす。意見を言う社員を“扱いづらい”と見なす時点で、経営者自身の変化が求められている。耳の痛い言葉こそ、変革のヒントである。

認知バイアスが対話を歪める

経営者が自己正当化のロジックに陥ってしまえば、社員の本音に耳を貸す余裕がなくなる。人の意見を「説得」しようとするより、「共感」しようとする姿勢が求められる。対話とは、相手を屈服させるための場ではない。

セカンドオピニオンを活用せよ

経営者が孤立しやすいのは当然である。だからこそ、第三者の視点を導入する必要がある。経営コンサルタントやIT顧問、組織開発の専門家など、外部のプロの力を借りることは恥ではなく、経営判断の精度を高める戦略だ。

話の上手な…いろいろな体験をしている経営者の友人を持つことも大事だろう…利害関係のない経営者から体験談や、おもしろエピソードなどを語ってもらうことで、物語のような受け止めで自分の経営感を見直すことができるかもしれない…是非、そんな相談相手を見つけて欲しい…私でよければ話相手ならできるかも…

まとめ:本質に向き合う勇気が、組織を変える

中小企業の経営者にとって「向き合う勇気」とは、自らの過去や経験を否定することではない。それらを糧としつつ、今の組織に必要な“環境”と“仕組み”を見直す決意である。

社員と真に向き合えば、会社は組織として機能し始め、離職率も下がり、人材が定着する。そこにこそ、事業継続と成長の土台が築かれる。経営とは、自らの“正しさ”ではなく、社員との“信頼”を築く営みだ。経営者が変われば、会社も変わる。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。