経営者としてセキュリティ対策を怠ることは、企業経営の重大なリスクを招く。特に中小企業では、コスト制約とITリソースの不足がセキュリティ投資の障壁となることが多い。しかし、正しいアプローチをとることで、無駄なコストを抑えながらも効果的なセキュリティ対策が可能である。本稿では、中小企業が取るべき現実的な対策と、コスト効果を最大化するためのポイントを解説する。

1. 経営者が考慮すべきセキュリティ対策の基本

セキュリティ対策は、企業の規模にかかわらず、今や不可欠な経営課題である。これはよく言われていることでもあるし「あ…また、その理屈ね。」って思われる方も多々いるであろうが、サプライチェーン攻撃や情報漏洩が企業規模を問わず中小企業にまで及ぶ現状を踏まえると、コストの無駄遣いを防ぎながら、適切な対策を講じる必要があると考えざるを得ないだろう。

1.1 セキュリティポリシーの策定と運用

セキュリティ対策を始めるにあたり、まず重要なのが明確な「セキュリティポリシー」の策定だ。企業として何を守るべきか、どのように対策を実行するかを定義しなければ、適切な対策を選ぶことはできない。中小企業では、しばしばこれが曖昧なままセキュリティ製品の導入を進めてしまい、結果として効果が得られないケースが多い。

これもよく聞く話である…と認識されるかもしれない。セキュリティポリシーが重要であり、対策の第一歩であるという論調はセキュリティ対策の必要性が認識されはじめた1990年代後半頃から既に当たり前のことだった。だが実態として中小企業では、ある程度の対策ツールを導入してはいるものの、セキュリティポリシーが存在しないのだ。(筆者の経験値と感覚であるが、中小企業でセキュリティポリシーを策定しているというのはほとんど聞いたことがない)

1.2 リスクアセスメントの実施

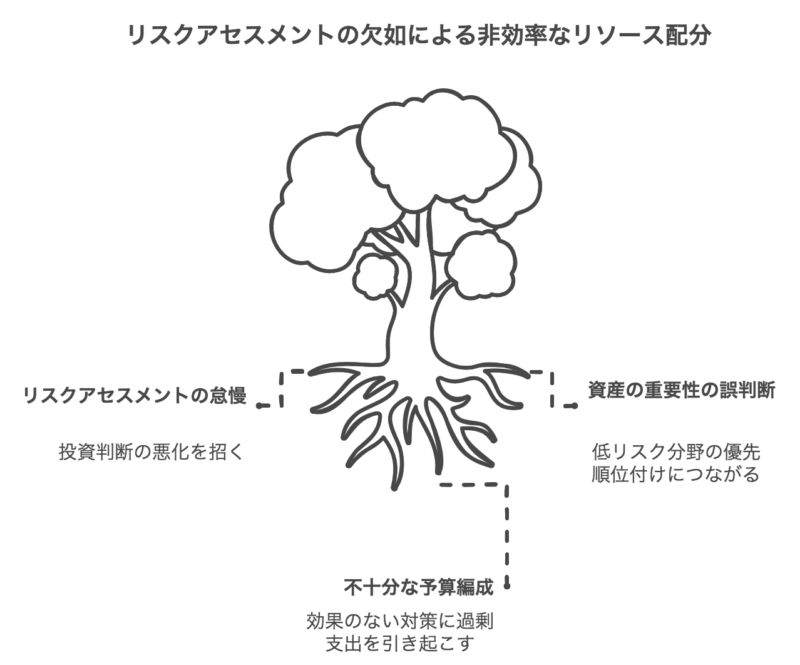

現状のセキュリティリスクを評価するための「リスクアセスメント」は、投資の無駄を防ぐために不可欠である。ここでは、企業が持つ情報資産の重要性を評価し、リスクが高い分野に優先的に対策を講じることが重要だ。リスクアセスメントを怠ると、費用対効果の低い対策に予算を割いてしまうことになる。

これも前述の通り当たり前の論調でずっと言われているが、セキュリティポリシー同様…ほとんどの中小企業では実施されていない。現状の評価としてやっていることは、どんなツールが導入されているか…技術的な面において補間されている範囲を認識し、既導入のツールがカバーできていない部分を単純に脆弱と認識している。日常的にほとんど使われない低リスクな部分にツールを適用させてしまうのであれば、それは完全に無駄な投資だ。

筆者は「リスクアセスメント」という言葉はあまり使わないのだが、「現状把握」が大事である。との言い方で正しいセキュリティ対策とは何かを言い続けている。本ブログでも、その重要性を訴えた記事は多々あるのだが、セミナー等でよく説明している内容として以下の記事も参考にしていただきたい。

1.3 IT知識が不足している場合の対応

中小企業においては、経営者や従業員が十分なIT知識を持っていないことが一般的であり、適切なセキュリティツールを選定するのが難しいだろう。このような状況下で、経営者としては「IT顧問」のような外部の専門家を抱えることが重要だ…以前はそう助言をしていたが、現在では“必須”という言い方になってきた。IT顧問は、企業の状況に応じて最適なツールを選定するだけでなく、運用におけるアドバイスやトラブルシューティングにも対応できる。ITリソースが不足している企業にとって貴重な支援となる。IT顧問を活用することこそが、コストの最適化とリスク管理の両立になる。

そもそもITの業務は専門的な知識と経験がないとできない。IT製品の中には、簡単で知識が不要!と謳ったものがあるが、セキュリティ対策ツールの運用においては、操作は簡単なものはあるが知識がなくてもできるということは、ないと認識すべきだ。ほとんどの中小企業で導入した製品が放置されている(稼働はしているが導入時の設定のままなど.. )のだ。知識以前にIT業務を兼務していることから、やっているヒマがないというのが実情だとは思うが。

1.4 サイバーセキュリティ5か条の実践

IPAが推奨する「サイバーセキュリティ5か条」は、中小企業向けに特化した実践的な指針であり、経営者として最低でもこれは認識しておくべきセキュリティ対策の基本である。これらは比較的簡単かつコストを抑えて実行できる対策であり、難しいことでもないが対策においては実効性が高い。

❶ OSやソフトウェアは常に最新の状態にしよう!

❷ ウイルス対策ソフトを導入しよう!

❸ パスワードを強化しよう!

❹共有設定を見直そう!

❺脅威や攻撃の手口を知ろう!

2. コストを抑えるためのポイント

限られた予算の中で効果的なセキュリティ対策を実行するには、無駄を省き、適切な優先順位をつけることが重要である。以下のポイントに注意すれば、コストを最小限に抑えつつ最大の効果を得られる。

2.1 ツール導入の前に目的とゴールを定義する

ツール導入が適切な解決策であるかどうかを判断する前に、まず …

・「どういう状態を維持したいのか」

・「どうなると問題が発生するのか」

を定義する必要がある。具体的な目的が不明確なままツールを導入しても、十分な効果を得られないどころか、何を持って効果があったと評価することすらできない。結果として運用コストやリソースの浪費につながる可能性がある。適切なIT人材や運用担当者がいない場合は、ツールを導入するのではなく、 「サービスを受ける」という視点を持つことも重要である。できる範囲内で自社で完結させようとするのではなく、外部サービスを利用することで、効率的な運用とコストの最適化を実現できる場合があるのだ。目的のための手段の選定であり、ツールの選定ではないことを再確認することだ。

2.2 高価なツール導入の前に基礎対策を徹底する

中小企業のセキュリティ対策は、必ずしも高額なツールやサービスの導入を必要としない。繰り返しになるが、基本的な対策である「OSやソフトのアップデート」や「ウイルス対策ソフトの導入」は、多くのコストをかけずに行うことができ、これらを実施するだけでも多くのサイバー攻撃を防ぐことが可能だ。

2.3 セキュリティ顧問の活用

中小企業では、IT人材の確保が難しいため、外部のセキュリティ顧問や専門家のサポートを受けることが効果的であり「巧妙化するサイバー攻撃」「多様化するセキュリティ対策製品」などの昨今を鑑みると必要不可欠という領域になっているのではないか…そう思う。効果に疑問や不安があるなら、短期間の契約やスポット的なアドバイスを利用することで、内部リソースに依存せずに専門的な対策を講じることができる。また、顧問契約によって、企業の状況に応じた最適な提案を受けることができ、投資の無駄を減らすことができる。

筆者は大阪府中央会に専門家登録をしている。大阪商工会議所に加入していることが条件となるが、コスト負担することなくIT・セキュリティの相談をすることができるので活用することをお勧めする。

3. リスク管理と運用コストのバランス

セキュリティ対策にはツール導入以外にも運用コストが伴うが、これをいかにバランス良く管理するかが、コスト効果を最大化する鍵となる。

3.1 定期的なリスク評価と見直し

セキュリティリスクは時間とともに変化するため、定期的な評価と対策の見直しが必要である。これにより、新たな脅威に対応でき、無駄なコストをかけずに対策を講じ続けることができる。

ただこの「定期的に…」という表現もよく見聞きすることになるが、現実的にどういうタイミングが適切なのか…という明確な定義はない。中小企業の現実を考えると「年に1回」が適切なタイミングとして提案したい。年次決算のように、IT投資・セキュリティ対策も年次評価をするように定型業務として位置付けると良い。ここで宣伝をするつもりはないのだが、筆者は「IT・DX・セキュリティ対策決算報告書」を提供するというサービスメニューを構築し、中小企業のIT投資をサポートしている。

3.2 情報共有と教育

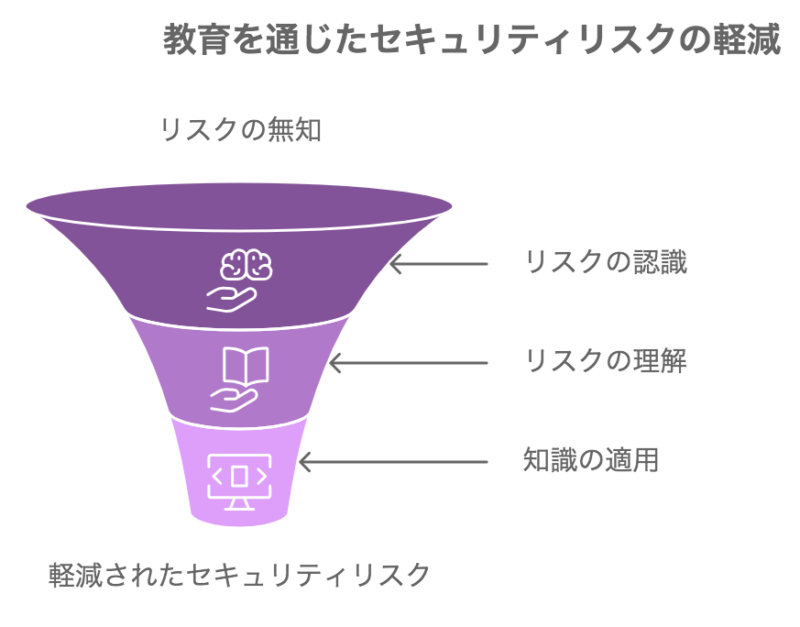

従業員に対してセキュリティ意識を高める教育は、低コストで効果的な対策の一つである。経営者として、基本的なセキュリティ知識を共有し、日常的に情報漏洩やサイバー攻撃のリスクを減らすことが可能だ。

「教育」と言うと、何か…できていない人に対して教えてあげる…という偉そな対策と受け取られるかもしれないが、「知らないが故に抱える潜在リスク」を排除することが狙いである。日常的にやっていることに、普通…疑問やセキュリティリスクを意識をすることはないだろう。だが、その行動や操作の中にリスクが潜在している場合があるのだ。それを実例などを交えた情報を提供することが、教育になる。

3.3 バックアップとデータ復旧計画

重要なデータのバックアップを定期的に行い、万が一のデータ消失に備えることは、コストを抑えながらもリスクを大幅に減らす手法である。特にデータ復旧計画(DRP)の立案と定期的なテストを行うことが推奨される…これはバックアップに対する教科書的な言い方なのだが、ランサムウェアへの対策にはバックアップが最適なのだ。暗号化されたデータを復旧する…という概念もデータも捨ててしまうと考えた方が対策として現実である。

ランサムウェアとバックアップについては、こちらの記事に詳細を解説しているので参考にしていただきたい。

まとめ

中小企業におけるセキュリティ対策は、コストをかければ良いというものではない。これは「コストがかかる」という認識を変えていただきたいという提言です。基礎的な対策を徹底し、無駄な投資を避けつつ、外部の専門家をうまく活用することで、セキュリティリスクを効果的に管理することは可能です。。経営者としては、リスクとコストのバランスを見極め、長期的な視点で適切な投資判断を行うことが重要である。

このIT製品が効果的かどうか…技術的な要件を聞いて、理解して…導入の可否を判断する。この判断はする必要はない。専門家の意見を聞いてそれが自社にとってどういう投資に位置付けられるのか「経営判断」をするのが経営者の役割であり責任となる。

最後までお付き合いただきありがとございました。

また、お会いしましょ。