日常でも職場でも「褒めることは良いこと」と信じられている。しかし心理学的に見ると、褒め方やタイミングを誤ることで、モチベーションを下げたり、依存を生み出す「褒めの罠」が存在する。経営マネジメントの現場でも、この褒めの使い方を誤ると、組織文化や評価制度に悪影響を与える可能性がある。

表面的には人間関係を良くするように見えても、長期的には成果や信頼を損ねる危険があるのだ。本稿では、心理学の知見、マネジメント現場の実例、そして日常の「あるある」事例を交えながら、褒め言葉の光と影を多角的に掘り下げ、「ありがとう」が持つ本質的な価値を再定義する。単なる感情論ではなく、行動心理学や組織論に基づく実践的な視点から、経営者・管理職・家庭人が活用できる具体策までを詳細に解説する。

褒めの心理学的効用と罠

褒めることには確かに短期的なモチベーション向上効果がある。達成感を強化し、行動の反復を促す効果も心理学的に証明されている。しかし、褒め方を間違えると逆効果となる事例が数多く報告されている。特に自己決定理論や動機づけ理論の観点から見れば、褒めがもたらすのは必ずしも「やる気」だけではない。褒めの構造を誤解すると、成果が安定せず、組織の関係性すら歪む危険がある。

褒めが動機を「外部依存型」に変える

心理学者デシとライアンの自己決定理論では、人は内発的動機づけによって最もパフォーマンスを発揮する。褒めが「ご褒美」や「承認獲得」の手段になると、行動の目的が内発的な成長や達成感ではなく、外部評価に依存するようになる。外部依存型の動機は、一見やる気を引き出すように見えても、褒めが途絶えた瞬間に急速に減衰する特徴がある。

※実例:営業成績を上げた社員を毎回大げさに褒めると、褒められない月には著しくやる気を失う。これは成果の持続性を奪い、自己管理能力を弱める要因となる。加えて、外部承認を求めるあまり、必要以上に上司や評価者に迎合する行動が増え、健全な意見交換や改善提案が減少する。

比較を伴う褒めは「分断」を生む

「あの人より優秀だね」という比較型の褒めは、一見ポジティブに聞こえるが、受け手に優越感と同時に不安感を植え付ける。優越感は他者を敵と見なしやすく、不安感は「次も勝たなければ」というプレッシャーに転化する。これにより、協力よりも競争を優先する行動が増え、チームワークが崩壊するリスクが高まる。

過剰な褒めは信頼を損なう

明らかに形だけの褒めや、根拠の薄い褒めは、相手に「評価が曖昧」「自分を操作しようとしている」という印象を与える。特に感情が伴わないテンプレート的な褒めは、時間の経過とともに信頼残高を減らし、発言全般の信用性を下げる。こうした状況では、いざ本当に褒めたい時にも相手が受け取らなくなる「信頼インフレ」が発生する。

マネジメントにおける褒め方の落とし穴

経営やチーム運営の現場では、「褒めて伸ばす」方針を掲げることが多い。しかしその実践方法を誤れば、褒めは文化を腐らせ、評価制度との整合性を崩壊させる。単なる表彰や賞賛イベントではなく、組織の行動基準に即した褒めのデザインが必要だ。

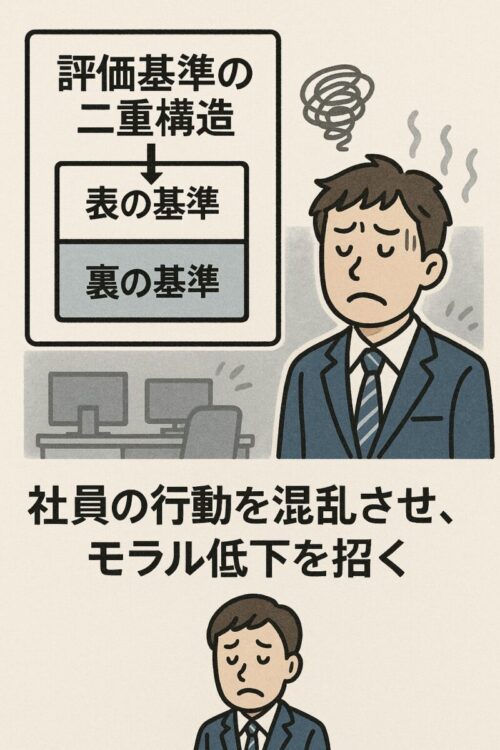

評価制度との不整合

正式な評価制度と日常の褒め方が一致していないと、社員は「何が本当の評価基準なのか」分からなくなる。たとえば制度上はチーム貢献が評価対象でも、日常の褒めが個人の成果ばかりに向けられていると、組織の方向性がブレる。評価基準の二重構造は社員の行動を混乱させ、モラル低下を招く。

褒めるタイミングの偏り

成果が出た時だけ褒める文化は、プロセスの重要性を軽視する。努力や改善の過程を無視し、結果偏重型の組織風土を助長する危険がある。特に長期プロジェクトや研究開発型の業務では、成果が見えるまでに時間がかかるため、褒めの欠如が早期離職や意欲低下を招きやすい。

上司の承認欲求に利用される

一部のマネージャーは、褒めを「自分の影響力アピール」の手段として使う。これは社員から見ると自己顕示の延長であり、モチベーション向上にはつながらない。さらに悪化すると、褒めが部下の選別や派閥形成のツールとして使われ、組織全体の信頼関係が崩壊する。

「ありがとう」が持つ本質的な価値

褒めと違い、「ありがとう」は行動の価値を直接的に認め、相手の存在意義を肯定する言葉である。そのため、心理的安全性の構築や組織の安定において、褒めよりも持続的効果を発揮する。

感謝は比較を排除する

「ありがとう」には順位や比較の要素がなく、純粋に行動や存在への感謝を伝える力がある。この非競争性が、チーム内の関係性を安定させる。競争のない承認は、メンバー全員の安心感を醸成し、長期的な協力体制を築く土台となる。

感謝は相互関係を強化する

感謝は一方向ではなく双方向で機能する。感謝されることで相手も感謝を返しやすくなり、信頼関係が強化される。これが組織文化に根付けば、成果や失敗を超えた協力体制が育ち、組織は「勝つために協力する」から「共に成長する」フェーズへ移行する。

感謝は持続的モチベーションを生む

感謝は外部的報酬ではなく内面的な満足感を刺激するため、褒めよりも持続的なモチベーションに結びつきやすい。心理的充足感を高める感謝の文化は、ストレス耐性や離職防止にも直結する。

日常あるある事例:褒め vs ありがとう

まとめ:褒めは戦略的に、感謝は日常的に

褒めること自体は悪ではないが、その使い方を誤れば逆効果になる。心理学とマネジメントの視点から見れば、褒めは短期的刺激として戦略的に使い、感謝は日常的に組織や人間関係に根付かせるべきだ。

褒めに依存せず、感謝の文化を育てることが、持続的な成長と健全な関係性の鍵となる。「ありがとう」の力は、単なる礼儀や習慣ではなく、組織の成長戦略の中核に据えるべき経営資源である。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。