中小企業の経営者にとって、チームを率いる上で最も重要な視点の一つは「誰と仕事をするか」だ。特に「仕事ができる人とは何か?」という問いは、人材採用や組織運営において根幹をなす。だが、多くの場合その判断基準が「話が合う」「レスポンスが早い」「雰囲気がいい」といった曖昧な感覚に頼ってしまうことが多い。

本稿では、仕事ができる人の本質を「相手の立場で考えられる力」という視点で掘り下げ、経営者が持つべき判断軸と組織形成に必要なマネジメントの視座を提供する。「IT初心者向け」「経営者向け」「リスク管理」「人材評価」「IT人材不足」の観点からも読み解いていく。

仕事ができる人=「相手の立場で考えられる人」ではない

「相手の立場で考える」ことが美徳とされる風潮は強い。だが実は、この言葉ほど誤解され、乱用されているものはない。

見せかけの“忖度”が生む勘違い

「相手の立場で…」という言葉は、しばしば「相手に嫌われないように」「相手に気に入られるように」といった“忖度”や“おべっか”と混同されてしまう。だがそれは単なるご機嫌取りであり、決して「仕事ができる」にはつながらない。

忖度人間は確かに場を和ませ、調和をもたらすこともあるが、長期的に見れば組織の意思決定を鈍らせる存在になり得る。本当に仕事ができる人は、必要な時に耳障りなことも言う。なぜなら、それがその相手の“立場”で考えた時に必要だからだ。

表面的な配慮ではなく「俯瞰力」があるか?

真に「相手の立場」で考えるとは、その人の権限、責任、スキル、社内関係といった複雑な背景を踏まえた上で、“何が最適か”を判断できるかどうかだ。

表面的な情報だけで善悪や適否を判断するのではなく、相手がまだ気づいていないリスクや課題まで想定した行動が取れるか。これは単なるコミュニケーション能力ではなく、俯瞰力と論理思考力を含む総合的な知性が求められる。

知識の受け売りと「思考のアウトプット」は違う

「最近はこういう時代ですね」「AIやDXが進んでまして」と、いかにも物知り風の発言をする人がいるが、それは単なる“ニュースの受け売り”に過ぎない。

問題はそれが本人の思考を通じたアウトプットかどうか。思考をせずに仕入れた情報を並べて話すだけでは、何一つ相手の立場に立ったとは言えない。本質的に「考える力」こそが問われるのだ。

「仕事ができる人」に共通する3つの行動習慣

実際に「この人、仕事ができるな」と感じる人には、共通した行動の特徴がある。これは肩書きや経験年数とは無関係である。

①「相手の一歩先を読んで行動している」

仕事ができる人は、常に先を読んで準備をしている。依頼される前に資料を用意していたり、こちらが気になり出す頃には既に回答がある。これらは偶然ではない。

相手の状況、立場、次のアクションを先読みして行動しているからだ。つまり“相手が気づく前に、必要なことを整えている”ということになる。これは「相手の立場」で考えた結果の行動そのものである。

②「裏付けのある提案しかしない」

仕事ができる人の提案は、いつも“根拠がある”。経験談でも、理論的でも、必ず何らかの裏付けがある。感情や雰囲気で動かない。

「こうすればうまくいきますよ」と軽く言うのではなく、「この方法は〇〇の実績に基づいており、費用対効果は△%期待できます」と数字やロジックで説明する。これは自己満足型の提案とは決定的に異なる。

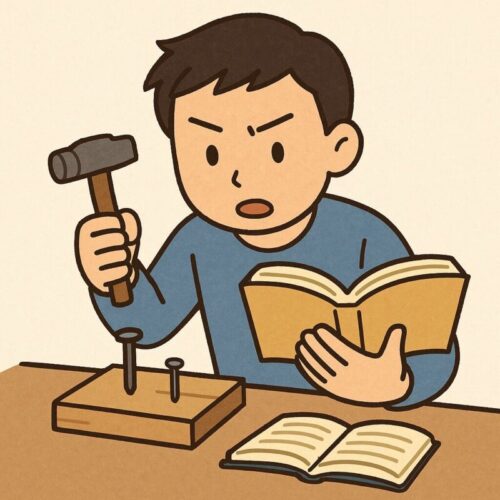

③「勉強し、実践し、検証している」

本当に仕事ができる人は、よく勉強している。ただし、インプットだけでなく「自分でやってみる」までしている。実践によって得られた経験があるからこそ、相手の立場に立った時の提案ができる。

実務の中で“失敗”も含めて体験しているから、リアルな言葉が出てくる。本物の信頼とは、こうした“実証済みの知見”から生まれる。

「自分が納得するだけ」の思考は仕事を壊す

マネジメント層が陥りやすい落とし穴に、「自分が納得したから正しい」という独善的思考がある。これが組織における最大のリスクとなる。

「この人にはこれが合っている」は思い込み

相手の立場を考えたつもりで「こうすべき」と提案するが、それは実は「自分が納得したから」言っているだけというケースが多い。この思考は、認知バイアスと確証バイアスの典型例であり、客観性を欠いた非常に危険なマネジメントである。部下や取引先にとっては“押し付け”でしかない。

承認欲求の仮面を被った「お節介」は信頼を壊す

「最新の情報を提供することで気づきを与えている自分」に満足しているだけ。これは単なる承認欲求にすぎない。その情報は、本当に相手の業務に必要か?役に立つのか?それを冷静に検証せず、“気づきを与える俺ってすごい”と思い込む時点でアウト。マネジメントにおいては“相手の成長を願う心”がなければ信頼関係は築けない。

「部下が言うことを聞かない」のは自分が原因かもしれない

部下が動かない、反発する、言うことを聞かない…という状況が続くなら、まず自分の“伝え方”“立場の理解”に問題がないか検証すべきだ。認知バイアスに支配されたマネジメントは、知らぬ間に組織にストレスと対立を生んでいる。

まとめ:経営者こそ、「本質的に考える」力が問われる

本当に仕事ができる人とは、「相手の立場を俯瞰的に把握し、先回りして行動できる人」だ。それは単なる忖度でも気遣いでもなく、徹底した観察力と思考力、そして実行力に裏打ちされたスキルである。中小企業の経営者であれば、社員や取引先の“その先”を見据えて関わりを持ち、信頼を築く努力を続けることが何よりも重要になる。

そのためには、専門家の力を借りることも選択肢に入れるべきだ。自社のバイアスから脱却し、俯瞰で物事を見通す“セカンドオピニオン”のようなIT顧問や経営参謀の存在は、組織を一歩先に導く指針となる。

常に自問しよう。

「自分の考えは“相手のため”ではなく“自分が納得するため”になっていないか?」

それこそが、「仕事ができる人」への第一歩だ。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。