中小企業の経営者が陥りやすい誤りのひとつに、「自分と社員を比較して評価する」という思考がある。俺が若い頃はもっと努力した、徹夜もした、給与も低かったが頑張った…こうした過去の自己基準を押し付ける評価方法は、組織の成長を阻害し、社員のやる気を削ぎ、最悪の場合は社内不信と対立を生む。

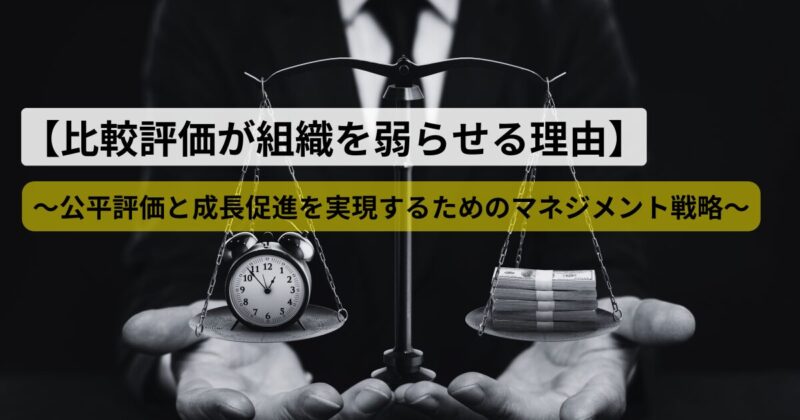

比較は時に動機づけになるが、評価基準として用いると危険である。本稿では、主観的な比較評価のリスク、組織崩壊につながるプロセス、そして公平かつ成長を促す制度設計のあり方を解説する。

比較評価がもたらす組織の負の連鎖

経営者が社員を「誰より優れている」「誰より劣っている」と主観でランク付けすることは、単なる評価ではなく組織文化を歪める行為だ。これは社員間の不信感を醸成し、協力よりも蹴落とし合いを助長する。

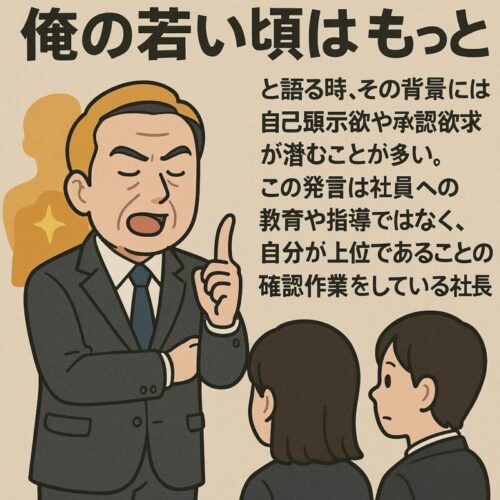

過去の自分との比較は自己満足に過ぎない

経営者が「俺の若い頃はもっと…」と語る時、その背景には自己顕示欲や承認欲求が潜むことが多い。この発言は社員への教育や指導ではなく、自分が上位であることの確認作業に過ぎない。

尊敬される経営者は、過去の武勇伝を持ち出す前に、日常の言動で模範を示す。比較発言を繰り返すことで、社員は「どうせ何をしても比較される」という諦めを持ち、努力よりも迎合を優先するようになる。

社員間の序列意識が協力関係を壊す

人と人を比較して順位付けすれば、社員はその序列を意識せざるを得ない。評価や給与に直結するなら、無関心ではいられない。結果として、自分より上位の社員を引きずり下ろすことでポジションを上げる動きが生まれる。

情報を隠す、足を引っ張る、意地悪をする…こうした行動は顧客へのサービス品質低下にも直結する。序列競争が常態化すれば、協力よりも妨害が優先される空気が生まれ、組織力は確実に衰退する。※参照:「上手な指示 指示の正しい認識」

主観評価は好き嫌い人事を生む

規則や評価基準があっても、最終決裁者が「なんとなくの印象」で査定を変えるなら、それは制度崩壊である。「あいつよりこいつの方が…」という感覚任せの査定は、社員の信頼を失い、退職や士気低下を招く。

評価制度は客観的指標と基準に基づき、主観を排除する設計が不可欠だ。これは「公平に見せかけた恣意的評価」を防ぎ、組織の安定性を保つ最低条件である。

比較ではなく基準と制度で評価する

公平な評価は、基準の明確化とその遵守によってのみ実現する。主観的比較を排し、定量・定性の両面から評価する仕組みを構築する必要がある。

評価基準はシンプルかつ客観的に

評価基準は誰が見ても理解できる形で定義すべきだ。抽象的な「頑張っている」ではなく、成果指標や行動指標として定量化する。例えば売上、案件数、顧客満足度、改善提案数など、評価対象が明確であれば比較は不要となる。数値と行動の両軸での評価が可能になれば、「見えない努力」も正当に認められる。

評価プロセスを透明化する

評価の決定までのプロセスを社員が理解できるようにすることは信頼構築の第一歩だ。何を達成すればどの評価になるのかが分からなければ、社員は努力の方向性を見失う。定期的なフィードバックと面談を通じて、評価の根拠を説明する仕組みを整える。透明性の欠如は「どうせ社長の気分次第」という認識を生み、やる気の低下につながる。

第三者の専門家を活用する

社内だけで評価制度を構築すると、経営者の価値観や思い込みが反映されすぎる危険がある。外部のIT顧問や人事コンサルタントといった第三者の視点を導入することで、制度の客観性と妥当性が高まる。これは評価の公正さを担保し、社内政治や人間関係による偏りを排除する有効な方法だ。

成長を促すための比較の使い方

比較そのものを否定する必要はない。重要なのは「誰と比較するか」「何のために比較するか」だ。社員同士や経営者と社員の比較ではなく、自分の過去や目標との比較を活用すべきである。

自己成長を促すための比較

比較の対象を他人ではなく、自分の過去の成果に置き換えることで、成長を可視化できる。例えば昨年の売上や提案数との比較は、努力の成果を数字で確認でき、モチベーション維持につながる。さらに、成長曲線を可視化することで、自分がどの時期に伸びやすいか、停滞期がいつかを把握でき、効率的な成長戦略が立てられる。

比較の目的を「他者貢献」に設定する

自分の成長やスキルアップは、周囲を助ける力に転換すべきだ。知識や経験を共有し、他者の成長を支援する文化を作ることで、組織全体の底上げが可能になる。例えば、営業成績が上位の社員がノウハウ共有会を開く、ミスの少ない社員が作業マニュアルを整備するなど、比較結果を「組織資産化」することが重要だ。

経営者自身の謙虚さが組織を強くする

経営者が自分を一番優れている存在と見なす限り、組織の成長は止まる。謙虚さを持ち、自分も学び続ける姿勢を示すことが、社員にとって最大の動機づけとなる。また、経営者自身が「比較対象」となるのではなく「学びの伴走者」として存在すれば、社員は安心して挑戦できる。

まとめ:比較から基準へ、主観から客観へ

中小企業の経営者は、社員評価を「比較」ではなく「基準」で行うべきだ。主観的な好き嫌いや過去の自己基準を押し付ける評価は、組織崩壊の火種となる。評価制度はシンプルで客観的な基準を持ち、透明性を確保し、第三者の知見を取り入れて構築することが不可欠である。

比較は自己成長や他者貢献のためにのみ用い、経営者自身が謙虚さと学び続ける姿勢を示すことで、健全で強い組織文化が育まれる。これは単なる理想論ではなく、実践によって得られる確かな成果である。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。