中小企業の経営者が陥りがちな無意識の言動変化や態度の差異。それは相手の肩書や立場によって無自覚に態度を変えてしまう心理メカニズムに起因している。確証バイアスや認知バイアス、ヒューリスティックといった人間の脳の省エネ思考が、経営判断やマネジメントに大きな影響を与えている。本稿では、経営者が自らの思考を検証し、部下や社外関係者との関係性を健全に保つために必要な視点と行動について深掘りしていく。

経営者が気付きにくい「態度変化」はどこから生まれるのか?

経営者が無意識のうちに人によって態度を変える原因は「認知バイアス」や「ヒューリスティック」などの心理的メカニズムにある。

見下していないつもりでも、態度に出てしまう上から目線

「お前のためを思って言ってるんだ」という言葉が、果たして本当に相手のためなのか。部下に対して厳しく説教をしたり、出入り業者の若手に対して無意識に命令口調になっていないか。

実際には、自分の過去の経験や成功体験をもとに「これは正しい」と思い込んでいるケースが多く、相手の意見を論理性や合理性で判断せずに、地位や肩書で判断してしまうことがある。そこにあるのは相手への敬意ではなく、自分への酔いと支配欲だ。それは単なる自己満足に過ぎないのではないか…

社長には反論せず、課長には口ごたえ?相手の「肩書」で変わる自分の反応

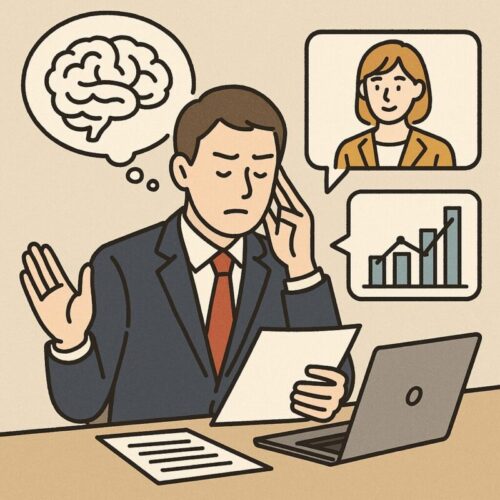

社外の人間が同じことを言っていても、相手が社長であれば「なるほど」と受け入れるのに、相手が課長だった場合には「何を言ってるんだ?」と無意識に反論してしまう。

これは言っている内容ではなく「誰が言ったか」に過剰に反応してしまう認知的習慣である。このような確証バイアスやプライマシー効果(第一印象の影響)によって、自分の判断がすでに歪んでいることに気付かないのだ。

判断を誤らせる「システム1」の暴走と、経営者の自覚不足

ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンが示した「システム1(直感的・感情的判断)」と「システム2(論理的・分析的思考)」という概念。

このうち、経営者が常に使っている(経営者に限らず人間であれば…)のはシステム1であり、瞬時の判断・経験に頼って動いてしまうことが多い。それが正しい時もあるが、多くの場合は「過去の一部の成功体験」に引っ張られている。経営の現場で最も必要なのは、自分の判断が論理的に整合しているかどうかを意識的に検証する力だ。

なぜバイアスは排除できないのか?経営判断に潜む「自己都合フィルター」

バイアスは人間にとって自然な認知の仕組みだが、それを理解せずにいることは重大な経営リスクとなることもあるし、人間関係においてもマイナスになることもあるので、理解しておくべき知識だ。

自分の経験=正しい、ではない

多くの経営者が「自分が今までやってきたことが正しい」という確信を持っている。しかし、それはあくまでも自分にとっての成功体験であり、現在の事業環境や人材構成、技術の進歩などに照らせば通用しないケースも多い。

人間は自分にとって都合の良い情報しか見ようとしない「確証バイアス」に陥りがちであり、これが判断を誤らせる最大の要因となる。

人によって評価基準が変わる「ステレオタイプ」と「ラベリング」の罠

部下や社外の人間を「年齢」「職位」「話し方」など、表面的な属性で瞬時に判断してしまう傾向がある。これにより「この人は信用できない」「この人はわかっていない」という結論を無意識に導き出してしまい、実は極めて合理的な提案や重要な忠告を無視するリスクが高まる。ラベリングによるフィルターは、経営判断の精度を大きく下げることになる。

思い込みを制御するのが「システム2」思考

人間の脳は省エネ構造のため、つい「システム1」に頼ってしまうが、経営者に求められるのは「本当にそうだろうか?」「他の可能性はないか?」と疑問を持ち、検証する力である。

この習慣が身についている経営者は謙虚であり、部下や社外の信頼を得ることができる。思考のクセを自覚し、トレーニングすることで、バイアスにとらわれない判断が可能になるだろう。

尊敬される経営者に共通する「謙虚さ」と「検証力」

部下や社外から本当に信頼される経営者は、知識や経験よりも思考の在り方が違うのではないか…筆者はそのように思う(これもバイアスか…?)

「腰が低い」経営者の強さ

思慮深く、腰が低いとされる経営者は、実は自らの思考を常に検証している。部下の意見に耳を傾け、反論されても「なぜそう思うのか?」と論点を掘り下げる。その姿勢こそが、組織の健全性を担保し、社内の信頼感を醸成していく。経営は独裁では成り立たず、協調と納得によってしか前には進まない。

「自分が正しい」ではなく「正しいかを問う」姿勢

成功体験を重ねた経営者ほど「自分が正しい」と信じやすい。しかし、過去の成功は現在の成功を保証するものではない。むしろ、「今回は違うかもしれない」「自分の考えに落とし穴はないか?」と問い直す謙虚さが、意思決定の質を高める。そしてこの習慣は、社員やパートナーからの信頼を厚くする。

認知バイアスを知ることは、経営リスクの最小化に繋がる

感情的判断や思い込みによる経営判断は、誤った投資、組織の混乱、信頼関係の崩壊など多くの損失を招く。経営者こそが「自分は偏っている可能性がある」という前提に立ち、第三者の意見やデータを受け入れる姿勢を持つことで、より冷静で合理的な判断が可能となる。

まとめ:バイアスを理解することが経営者の最大の武器

中小企業の経営者にとって、自分の言動が無意識に相手を見下した態度となっていることに気づくことは難しい。だが、認知バイアスや確証バイアスの影響を受けていない人間はいない。

だからこそ、意識的に検証する習慣(システム2思考)を取り入れるべきである。経営判断の精度を高めるためにも、自らの思い込みを疑い、相手の肩書や立場に左右されず「言っている内容そのもの」に耳を傾ける経営者が、最終的には人望と成果を得ることになる

最後までお付き合いただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。