クラウドサービスの普及により、デジタルインフラは中小企業にとっても必要不可欠な存在となった。しかし、クラウド環境の便利さにはリスクが伴う。特に、中小企業は大企業に比べてセキュリティ対策のリソースが限られているため、標的になりやすい。本記事では、中小企業が直面するクラウドセキュリティの現状と新常識を掘り下げ、現実的かつ効果的な対策を解説する。

クラウドの利用がもたらすリスクと利点

クラウド導入の利点:コスト削減と効率性

クラウドサービスを導入することで、中小企業は初期投資を抑え、運用コストを削減できる。自社サーバーを持つ必要がないため、メンテナンスや更新作業にかかる人件費も削減可能だ。さらに、クラウドのスケーラビリティにより、ビジネスの成長に応じて必要なリソースを柔軟に拡大できる。このため、特に資金やリソースが限られた中小企業にとって、クラウドは非常に魅力的だ。

コスト面での柔軟性と予算管理

クラウドサービスは、利用した分だけ料金が発生する従量課金制が主流だ。そのため、過剰な設備投資を避け、予算を管理しやすい。ITインフラのコストは運用コストとして計上されるため、固定資産としての投資負担も軽減される。

人的リソースの最適化

自社でサーバーを管理するには専門的な知識が必要だが、クラウドを利用すればそうした専門家を雇用する必要がなくなる。代わりに、クラウドプロバイダーがシステムの管理や運用を代行するため、従業員はコア業務に専念できる。

クラウドで得られる業務効率の向上

クラウドを利用すれば、従業員はいつでもどこでも業務を遂行できる環境が整う。特にリモートワークやモバイルワークの普及により、クラウドは業務効率を大幅に向上させるツールとして機能する。結果として、クラウドは生産性を高めるための基盤となる。

クラウド利用におけるリスク:データ管理の難しさ

クラウド環境では、データが外部のサーバーに保存されるため、自社で完全にコントロールすることが難しい。これは、特にセキュリティ上のリスクを増大させ、心理面においても不安材料となる。クラウドサービスプロバイダーが不適切なセキュリティ管理を行っていた場合、企業の重要なデータが外部に漏洩する可能性が高まる。

データの所在とアクセス制御の不確実性

クラウドにデータを預けることで、データの物理的な所在を把握することが難しくなる。データがどこに保存されているのか、誰がアクセスできるのか、という点が不明確になりがちだ。特に、多国籍なクラウドプロバイダーを利用する場合、法的な問題も絡むため、企業のデータがどの国で管理されているかを慎重に確認する必要がある。

内部からの脅威と外部からのサイバー攻撃

クラウド環境では、内部の従業員が不正にアクセスするリスクも無視できない。また、クラウド上のデータがインターネットを通じてアクセスされるため、外部からのサイバー攻撃のリスクも常に存在する。特に中小企業は、大企業ほどセキュリティ対策が充実していないため、攻撃の標的にされやすい。

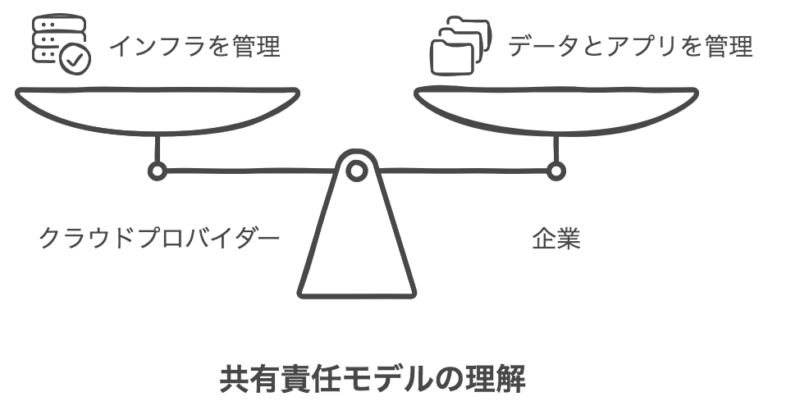

共有責任モデルの理解不足

クラウドプロバイダーはインフラの管理を担当するが、データやアプリケーションのセキュリティ管理は企業自身の責任となる。この「共有責任モデル」を正しく理解しないと、セキュリティ対策が不十分となり、重大なリスクを引き起こす可能性がある。

リソース不足が引き起こすセキュリティ問題

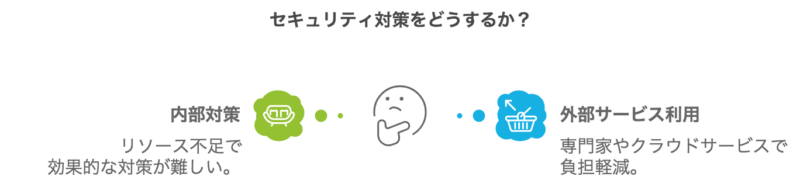

中小企業にとって最大の課題は、限られたリソースで高度なセキュリティ対策を実施することだ。セキュリティに詳しい従業員を確保するのが難しいため、ITシステムの脆弱性が増大する。多くの場合、IT担当者は他の業務も兼任しており、セキュリティ対策に十分な時間を割けないことが一般的だ。

IT担当者の負担増加

一部の中小企業では、セキュリティ対策がIT担当者一人に依存し、兼務体制となっている場合がある。(ほとんどの中小企業がそうなっていると認識している)その結果、業務量が過剰になり、IT関連業務は後回しになり、セキュリティ上の不備が発生しやすくなる。これにより、システム障害や情報漏洩などのリスクが高まる。

専門知識の不足による誤った判断

セキュリティに関する最新の知識や技術を持っていない担当者が、誤った設定や判断を行うケースもある。例えば、アクセス権限の管理ミス、ファイアウォールの設定不備が原因で、システムが不正アクセスを受けることがある。導入した対策ツールの設定内容が適切かどうかも確認せず、結果として誤った設定のまま稼働しておりセキュリティ対策機器として機能していないということも起こり得る。(筆者はそのケースに何度も遭遇している)

専門家や外部サービスの活用

リソース不足の中小企業が効果的なセキュリティ対策を講じるには、外部の専門家やサービスを利用することが現実的だ。セキュリティ対策のアウトソーシングや、クラウドセキュリティサービスを活用することで、内部の負担を軽減しながら高度なセキュリティを維持できる。なんでも聞ける専門家がいることで安心感が得られ無駄な投資を回避できる。自社でやろうとすることの限界を認識すること大事な視点である。

クラウドセキュリティの新常識とは?

ゼロトラストモデルの必要性

ゼロトラストモデルは、従来の境界型セキュリティを超えた新しい概念だ。従来のモデルでは、ネットワーク内部に一度アクセスが許可されると、内部のすべてのリソースにアクセスできる前提だった。しかし、内部からの脅威や、リモートワークの普及によるアクセスポイントの増加により、すべてのアクセスが信頼できるとは限らない状況が生まれた。

全アクセスを疑うゼロトラストのアプローチ

ゼロトラストモデルでは、内部ネットワークも外部ネットワークと同様に信頼せず、すべてのアクセスを逐一検証することが求められる。このモデルでは、ユーザーやデバイスの認証と承認を徹底し、常に監視を行うことで、不正アクセスや内部不正を防ぐ。

多層防御の実現

ゼロトラストモデルは、一つのセキュリティ層に依存するのではなく、多層的な防御を構築する。これにより、万が一一つのセキュリティ層が突破されても、他の層が侵入を防ぐ役割を果たす。このような多層防御は、リモートワークやクラウド環境において特に効果的だ。

中小企業での実装の現実性

ゼロトラストモデルの導入には、一定のコストと技術的リソースが必要だが、中小企業でも段階的に導入することが可能だ。例えば、重要なデータやシステムへのアクセスに限定してゼロトラストモデルを適用し、徐々に範囲を拡大するアプローチが取れる。

バックアップ戦略の再確認

クラウド環境でのデータ損失は、セキュリティ侵害だけでなく、ハードウェア障害や人的ミスによっても引き起こされる。クラウドの利便性に依存しすぎると、万が一の災害時にデータを復旧できない可能性がある。クラウドプロバイダーにバックアップ機能が備わっている場合も多いが、自社で独自のバックアップ戦略を持つことは、セキュリティ上の必須事項だ。

セキュリティ意識の向上と従業員教育

人的ミスが最大の脅威

クラウド環境でのセキュリティ脅威の大部分は、技術的な問題だけではなく、従業員のミスや不注意から発生することが多い。実際、フィッシング攻撃や不正アクセスの多くは、従業員が不正なリンクをクリックすることや、弱いパスワードを使用することが原因となっている。技術的な対策だけでは限界があるため、従業員全体のセキュリティ意識を高めることが必要不可欠だ。

セキュリティトレーニングの導入

中小企業においても、定期的なセキュリティトレーニングを実施することは有効だ。例えば、フィッシングメールの見分け方や、強固なパスワードの作成方法を学ぶことで、従業員がサイバー攻撃に対して適切に対応できるようになる。また、サイバー攻撃を受けた際の報告手順や対処方法を従業員に周知することで、迅速な対応が可能になる。

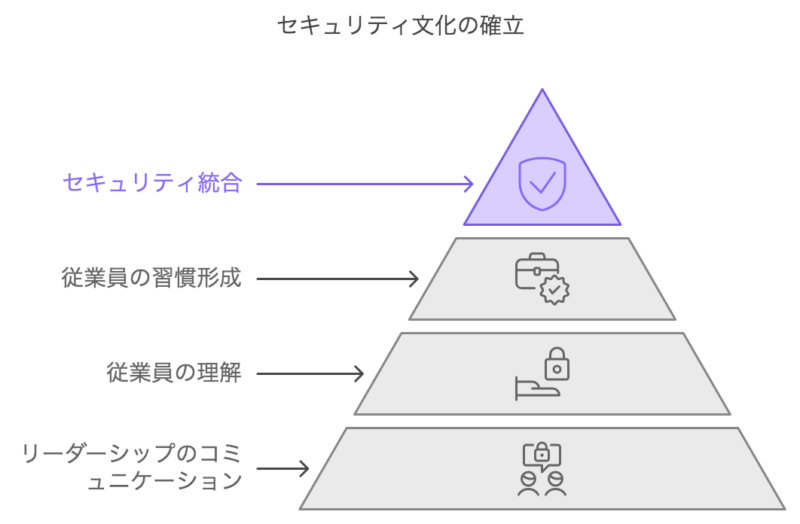

文化としてのセキュリティ意識

セキュリティ意識は単なる知識ではなく、企業文化として定着させるべきだ。経営陣が率先してセキュリティ対策の重要性を伝えることで、従業員もその価値を理解し、日常業務の中で自然とセキュリティに配慮する習慣を身につけることができる。トップダウンでの指導が、全社的なセキュリティ向上につながる。

中小企業が直面するセキュリティ課題への解決策

外部サービスや専門家の活用

中小企業は、限られたリソースの中で自社内ですべてのセキュリティ対策を完結させることが難しい。こうした状況では、外部の専門家やクラウドセキュリティサービスを積極的に活用することが現実的な解決策となる。専門家の知見を活かすことで、最新のセキュリティ対策を導入しつつ、コストやリソースを最適化できる。

クラウドセキュリティサービスの選定

クラウドサービスプロバイダーは、基本的なセキュリティ機能を提供しているが、さらに強化されたセキュリティ対策を提供するサービスも存在する。例えば、データ暗号化やリアルタイムの脅威検知、24時間体制の監視などを提供するクラウドセキュリティサービスは、内部で対応できないセキュリティ課題を補う。

MSSP(マネージドセキュリティサービスプロバイダ)の導入

MSSPは、セキュリティの専門家が管理するサービスであり、24時間体制での監視や対応、定期的な脆弱性診断を提供する。中小企業はこうしたサービスを利用することで、自社内のセキュリティリソースを補完し、安心してクラウド環境を利用することができる。

コスト対効果の検討

外部サービスを利用する場合、そのコスト対効果を慎重に検討することが重要だ。セキュリティ侵害が発生した場合の損害額を考慮すると、適切なセキュリティサービスに投資することで、長期的にリスクとコストのバランスが取れる。

クラウドセキュリティの最新トレンドを追う

セキュリティ技術は急速に進化しているため、中小企業も常に最新のトレンドを追い続けることが求められる。例えば、AIを活用した脅威検知システムや、エンドポイントセキュリティの強化といった技術が新たに登場している。これらを積極的に取り入れることで、セキュリティ対策の強度を大幅に向上させることができる。

経営者が考慮すべき心理的要因

コストに対する過小評価のリスク

経営者は、セキュリティ対策にかかるコストを過剰に心配しがちだが、その裏でリスクの大きさを軽視している場合が多い。心理学的には、目に見えないリスクや不確定要素に対して、認知が甘くなる「正常性バイアス」という現象がある。経営者は「自分の会社はサイバー攻撃のターゲットにはならない」と無意識に思い込んでしまうことが多い。しかし、実際にセキュリティインシデントが発生した場合の損害は、システムのダウンタイムや顧客からの信頼喪失、罰金や訴訟リスクなどを考慮すると、事前に対策を取っていた場合の費用を大きく超えることがある。

例えば、ランサムウェア攻撃によって企業がデータを暗号化され、復旧のために数百万から数千万円単位の支出を強いられるケースが増加している。しかも、支払ったとしても完全にデータが復元される保証はない。したがって、初期投資としてのセキュリティ対策費用を正しく見積もることは、長期的に見ればコスト削減につながる可能性が高い。

短期的なリスク軽視の危険性

人間は、目先の利益や負担を優先し、長期的なリスクを後回しにしがちだ。これを「現状維持バイアス」と呼ぶ。経営者も同様に、日々の業務に忙殺され、サイバーセキュリティの重要性を理解していても、「後で対策を考えればいい」と思いがちだ。しかし、セキュリティ対策は実施してすぐに目に見える成果が出にくい一方で、リスクが顕在化するのはある日突然だ。

例えば、セキュリティインシデントは通常、何の前触れもなく発生する。そして発生後は、従業員の作業停止、顧客対応、そして社会的信頼の損失など、企業運営に深刻なダメージを与える。つまり、短期的なリスクを軽視することは、最終的に企業の存続そのものを脅かす危険を伴う。予防的な対策を講じておくことが、経営者にとって最も賢明な選択である。

リスク回避のための外部支援の価値

中小企業が自社だけで万全なセキュリティ体制を構築するのは非常に難しい。特に、人的リソースや専門知識が不足している状況では、サイバー脅威に対する対応が後手に回る可能性が高い。心理学的には、リスクに対して過度に自信を持つ「過信バイアス」が働くことがあるが、これは特に危険だ。自社で全てを完璧に管理できるという過信は、最終的に高いリスクを招く。

ここで、外部専門家やセキュリティサービスの価値が浮き彫りになる。専門家は、最新の脅威動向や技術に精通しており、現場の状況を客観的に評価して、適切なタイミングで最適な対策を提案できる。これは、経営者が無理にすべてを自社で抱え込むよりも、はるかに効率的かつコストパフォーマンスの高いアプローチだ。外部支援を受けることで、企業は限られたリソースを効率的に使い、セキュリティリスクを最小化することができる。

まとめ

クラウドセキュリティの新常識を理解し、適切な対策を講じることは、中小企業にとって今後のビジネスを成功に導くための重要な要素となる。人的リソースやコスト面での制約がある中小企業にとっては、外部の専門家やセキュリティサービスを積極的に活用することが現実的な解決策となるだろう。最新の技術トレンドを活用しつつ、セキュリティを文化として根付かせることが、今後のクラウド利用における成功の鍵となる。

最後まで、お付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。