「このままではダメだ。何かを変えないといけない」——そう思いながら、実際に行動に移せない中小企業の経営者は少なくない。DXやAI活用、クラウド移行などが声高に叫ばれる中で、古いシステムを使い続け、改善の糸口が見出せずにいる。

だが、「変える」ということは単に新しい技術を導入することではない。まず見直すべきは、自社の現状であり、その前提である。本稿では、中小企業がIT・DXを本質的に成功させるための「第一歩」を示す。今の業務、本当にそのままで良いのか?その問いを持てたとき、真の変革が始まる。

現状維持が最大のリスクである理由

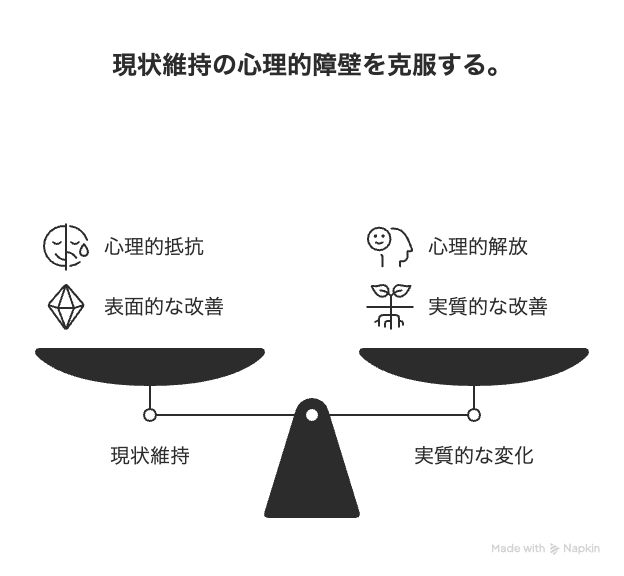

多くの中小企業が変革を口にしながらも行動に踏み出せない背景には、「現状維持」という目に見えないリスクが潜んでいる。変えることの必要性を理解していても、実際には現状を手放す恐怖や、自分の過去の判断を否定したくないという心理的ブロックが働くことが多い。

そのため、「今を変える」ことを避け、代わりに見栄えを整える程度の改善を「変化」と捉えてしまう。結果として、実質的には何も変わっていないという停滞が続いているのだ。この章では、その「現状維持」の心理的メカニズムと、それがもたらす経営上の危険性を明らかにする。

「変える」ことに対する無意識の抵抗

中小企業経営者の多くは、変化を恐れているわけではない。だが、過去の投資や判断、現状のオペレーションに自らが関与しているがゆえに、そこを否定することへの抵抗感が強くなる。

変化=失敗の認め、と心のどこかで結びついてしまうため、「とりあえず現状維持」で延命を図ろうとする。しかし、環境変化のスピードが増す中では、現状維持は実質的な後退と同義である。

手段が目的化している「なんちゃってDX」

「とりあえずクラウド」「SFAを入れた」「AIを導入した」など、表面的な施策だけを行い、それで満足してしまうケースが多い。IT化が目的化してしまい、導入の本来目的が曖昧なままプロジェクトが進行する。

導入直後は注目されても、やがて現場では活用されなくなり、ツールは放置状態に陥る。これは典型的な“手段の目的化”であり、DX失敗の主要因でもある。

「現状分析」がないままの施策は失敗する

業務のどこに無駄があるのか、何がボトルネックになっているのか。これを明らかにせずにシステム導入を行っても、業務改善にはつながらない。見た目は変わっても本質は何も変わっていない。

まず必要なのは、業務フローの棚卸しと現状分析だ。IT化すべき業務と、そうでない業務を区別する「視える化」がなければ、変化は形だけのものに終わるだろう。

変化の第一歩は「今の疑い」から始まる

変革を成功させる企業は、まず今の自分たちの業務を疑い、徹底的に見直すことから始めている。なぜその業務をやっているのか?誰が得をしているのか?効率として適正か?といった基本的な問いを繰り返すことで、本当に必要なプロセスとそうでないものが浮き彫りになる。

この章では、「新しい何かを足す」のではなく、「不要なものを削る」ことが本質的な変化の起点であることを解説する。

現状を正確に把握する「GPS理論」

最初にやるべきは、ツール選定やベンダーの比較ではない。まずは自社の現状を可視化し、問題点を明確にすることだ。これを可能にするのがGPS理論である。

どこに課題があり、何に不安を抱いているのかを明確にしない限り、的外れなIT投資に終わる。セキュリティ対策ひとつとっても、「なぜそれが必要か」を見極めずに導入したツールは、ただの飾りになりかねない。

属人化された業務の可視化

多くの中小企業では、業務が特定の人材に依存しており、その人しか把握していない作業が多数存在する。この「属人化」はDX最大の障害だ。業務の見える化、標準化、マニュアル化を進めない限り、いくら優れたシステムを導入しても、それを使える人材が限られ、逆に業務の非効率を助長してしまう可能性すらある。

変える前に「そもそも必要か?」を問う

業務改善やシステム導入に先立ち、「そもそもこの業務は必要か?」という視点を持つことが重要だ。必要だから続けている、という前提を疑い、本質的な価値を見極める。

変化を拒むのではなく、今の業務に対して「なぜそうするのか?」と問い直すことで、結果的に最も本質的な改革が可能になる。これは自己否定ではなく、未来のための前向きな見直しである。

IT投資に失敗しないための基本姿勢

中小企業にとって、IT投資は大きな意思決定であり、失敗の代償も大きい。成功の鍵は「製品」や「ベンダー」ではなく、「自社の目的」と「運用設計」にある。

どれだけ魅力的なツールであっても、それが目的に合致していなければ意味がない。この章では、失敗しないIT投資のために必要な視点と体制づくりを提案する。

「目的」なき導入がもたらす悲劇

「流行っているから」「他社が導入しているから」という理由での導入は非常に危険である。目的を明確にしないままのIT投資は、往々にして失敗に終わる。導入したはいいが現場で使われず放置、コストだけが残るという状況に陥ることは少なくない。

製品の比較ではなく「運用の設計」こそ大事

機能や価格を比較して導入した製品が、現場で活用されなければ意味がない。必要なのは「誰が使うのか」「どのように使うのか」「誰が管理するのか」といった運用設計の視点である。ツールは使われて初めて価値を発揮する。現場の運用を支援する体制なしに、IT製品の導入を進めるべきではない。

信頼できるIT顧問を持つという選択肢

中小企業が限られたリソースの中で最適なIT選定をするには、信頼できる第三者の視点が必要だ。セカンドオピニオンのように、利害関係のないIT顧問を活用することで、ツール選定の精度が大幅に高まり、無駄な投資を回避できる。IT導入に関する判断に迷いがあるなら、まずはプロの意見を聞くべきだ。

まとめ:変化は「今を疑う」ことから始まる

中小企業がDXやIT投資を成功させるために必要なのは、何か新しいものを「足す」ことではない。むしろ、今やっていることを「疑い」「削る」ことが真の変革のスタートである。

新しいツールやサービスは手段であって目的ではない。そのことを見誤らず、現状の棚卸しから始め、必要に応じて信頼できる専門家の力を借りて最適解を導く姿勢こそが、停滞から脱却し、未来を切り開くための道となる。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。