中小企業のセキュリティ対策は「何を導入するか」ではなく、「どう運用するか」で決まる。UTMやVPNといったツールに頼るだけでは、実効性ある対策とは言えない。IT人材不足・低予算という現実のなかで、自社にとって意味のあるセキュリティをどう構築するか?本稿では“運用設計力”を軸に、形だけで終わらせない実践的な対策を提言する。経営者視点から考えるべきセキュリティ戦略の核心に迫る。

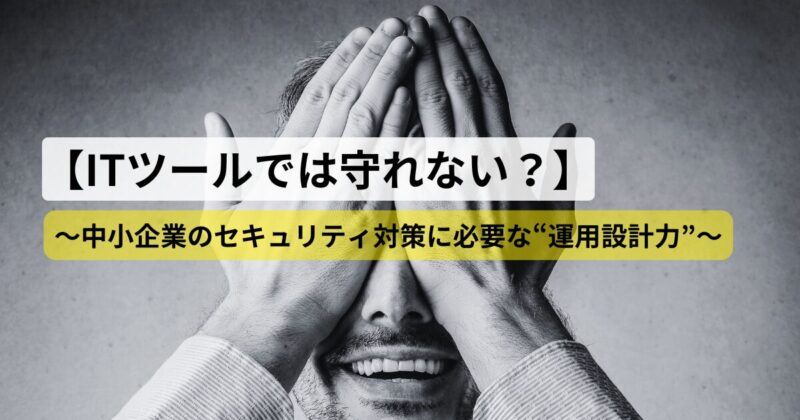

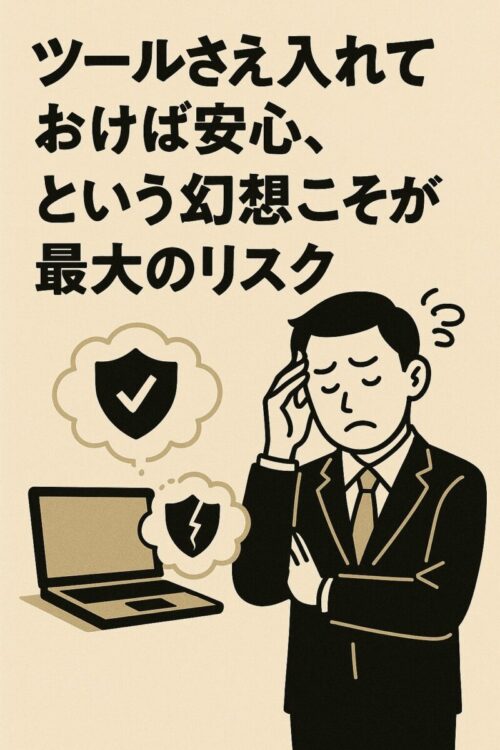

ツール導入だけでは守れない現実

セキュリティ強化の第一歩として、ツールを導入する中小企業は多い。だが、ツールさえ入れておけば安心、という幻想こそが最大のリスクだ。ここでは、運用不在によって形骸化するツールの問題点を紐解いていく。

UTMを導入して満足していないか?

UTM(統合脅威管理)を導入すれば外部からの脅威を防げる。そう考えて満足している企業は多い。だが、現場では「導入後の設定を誰も変更できない」「アップデートされていない」「ログは見ていない」という放置状態が横行している。『IT顧問のススメ』でも、「使いこなせていないツールによって無駄な出費になっている」実例が紹介されている。これは単なるコストの問題ではなく、脆弱性を放置することによって逆にリスクを増幅しているということだ。

VPNが安全だと思い込んでいないか?

テレワークの普及によりVPNの導入も一般的になった。だが、VPN自体が「安全」なのではなく、安全に“運用”されていることが前提であることを理解していない企業が多すぎる。『【徹底解説】セキュリティ対策ガイドライン 5か条!』でも、VPN機器の脆弱性を放置していたことで、サプライチェーン経由のランサムウェア被害が発生した事例が紹介しているので参照いただきたい。

IT人材がいないという“運用の壁”

多くの中小企業では、IT専門人材がいない。ツール導入後に設定変更や運用を担うべき担当者が存在せず、結局ベンダー任せになってしまう。本ブログ『中小企業向けセキュリティ対策の正解とは?』では、「ツールは補完手段であり、導入だけで安心してはいけない」ということも解説している。本来であれば、導入前に「誰がどう使い、誰が管理するのか」を設計しなければならない。

IPA「5か条」の本質と実践を阻む現場のリアル

「セキュリティ対策はまずIPAの5か条から」と言われる。しかし、それすら徹底できていない企業が多い。理由は「できない」のではなく、「やらなくなる構造」が存在しているからだ。

「簡単なことなのにできない」のはなぜか?

5か条の一つ「OSやソフトウェアは常に最新にしよう」。これができない理由の一つは、“再起動を嫌がる空気”にある。業務中にアップデートでPCが再起動するだけで「今じゃない」と放置され、結果的に脆弱性を抱えたままになる。『セキュリティ対策ガイドライン 5か条』には「簡単な対策が効果的なのに、実践されていない理由」として、現場の“運用の壁”が詳述している。

「できる」が「続かない」現実

経営者やIT担当者が一度は頑張って5か条を実施しても、それが継続しない。なぜか?それは、「日常業務に組み込まれていない」からである。つまり、一時的な意識改革ではなく、“ルールとして継続させる設計”が必要なのだ。

組織的な運用で属人化を防ぐ

特定の個人が頑張っているだけでは、セキュリティは継続できない。属人化は最大の敵である。ログの確認、脆弱性情報のキャッチアップ、アップデートの適用…すべてを個人に任せず、「定期的にチェックする体制をルール化すること」が必要だ。

経営判断としての“セキュリティ戦略”と専門家の活用

ツールを導入するかしないかではない。経営者として「どこに、なぜ、どういう手段で投資するか」の視点が問われている。ここでは、専門家を巻き込んだ現実的な戦略を提示する。

セキュリティは“売上を守る”投資である

「セキュリティ=コスト」と思われがちだが、それは誤解である。セキュリティがなければ、「取引停止」「信用失墜」「情報漏洩による訴訟」などで売上そのものが失われるリスクがある。『中小企業向けセキュリティ対策の正解とは?』でも、セキュリティは「売上を守るための無形資産」であると定義されている。

IT顧問・SOC・セカンドオピニオンの活用

中小企業の経営者は、全てのIT知識を習得する必要はない。ただし、信頼できる“右腕”を味方につける判断力は必要だ。

- IT顧問契約:経営戦略に沿ったIT投資を提案・助言するブレーン

- SOCお助け隊:常時のセキュリティ監視を外注(低コストプランあり)

- セカンドオピニオン:ベンダー提案を中立的な立場で検証・判断

経営者こそが運用設計の責任者である

セキュリティ対策の最終責任者は、ツールを導入した現場担当者ではなく、運用を設計し、継続できる体制を整える経営者自身である。

まとめ:中小企業にこそ“運用設計力”が必要だ

セキュリティ対策は「導入すること」が目的ではない。導入した後に、いかに安全に、効果的に、継続的に運用できるかが本質だ。中小企業の限られた資源の中では、なおさら「少ない投資で最大の効果を得るための設計」が不可欠となる。

IPAの5か条を確実に実施し、属人化を避けたルール運用を構築し、外部の専門家を経営判断に活用する。これが2025年現在、もっとも現実的かつ効果的な中小企業のセキュリティ戦略である。

“ITは導入ではなく、“使いこなして初めて価値を生む”。この視点を持てるかどうかが、企業の存続と信頼を左右する時代になっている。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。