中小企業の経営者にとって、社員や幹部との意思疎通は事業の成否を左右する重要な要素である。しかし「文章で書くのは苦手」「直接説明したほうが早い」という理由で報告や企画内容を口頭に頼る人材は少なくない。確かに複雑な構造や抽象概念は図解や対面での説明が有効だが、日常的な報告や次回の行動計画まで口頭依存では、情報の正確性・再現性・責任の所在が曖昧になる。

これは単なる性格の問題ではなく、語彙力や言語化能力の不足、さらには理解度の低さが背景にあるケースが多い。本稿では、この「文章化できない病」が組織の意思決定・業務効率・成果物の質にどう影響するのかを掘り下げ、経営者がとるべき対策を提案する。

言語化能力は経営資源である

言語化能力は単なる文章力ではなく、情報の構造化・論理的整理・相手への正確な伝達を可能にする「知的生産の基盤」である。経営資源としての価値は人材や資金に劣らず、意思決定の質とスピードを大きく左右する。

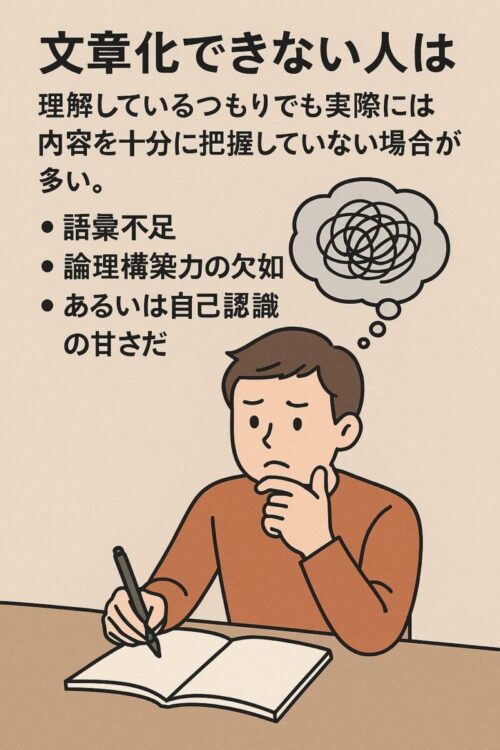

文章化できない人材の特徴とリスク

文章化できない人は、理解しているつもりでも実際には内容を十分に把握していない場合が多い。理由は語彙不足、論理構築力の欠如、あるいは自己認識の甘さだ。

これらの人材は口頭では相手の認知力に依存して理解させるが、記録や共有が必要な業務では情報が失われやすい。その結果、報告の再現性がなく、判断や行動の根拠が曖昧になり、ミスや責任の所在不明が発生する。

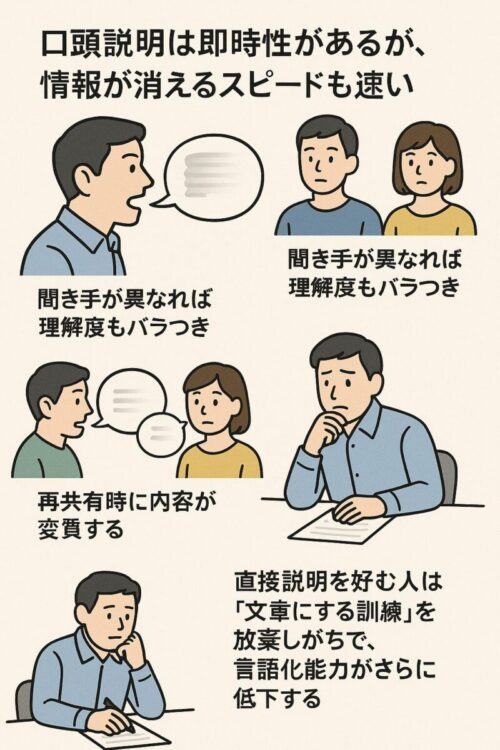

「直接話した方が早い」の落とし穴

口頭説明は即時性があるが、情報が消えるスピードも速い。聞き手が異なれば理解度もバラつき、再共有時に内容が変質する。さらに、直接説明を好む人は「文章にする訓練」を放棄しがちで、言語化能力がさらに低下する。結果として組織内のドキュメント文化が育たず、属人的な業務体質を助長する。

経営層が見抜くべきサイン

「わかりました」と即答しても、完成日や具体的工程を答えられない人は要注意だ。理解していないか、アイデアが未成熟である可能性が高い。また、納期の提示を翌日に持ち越す場合、その理由とプロセスを説明できるかが重要な見極めポイントになる。

言語化能力の育成とマネジメント戦略

言語化能力は先天的才能ではなく、訓練と環境によって伸ばせる。経営者は組織文化として文章化を定着させ、業務の質と再現性を高める仕組みを構築すべきだ。

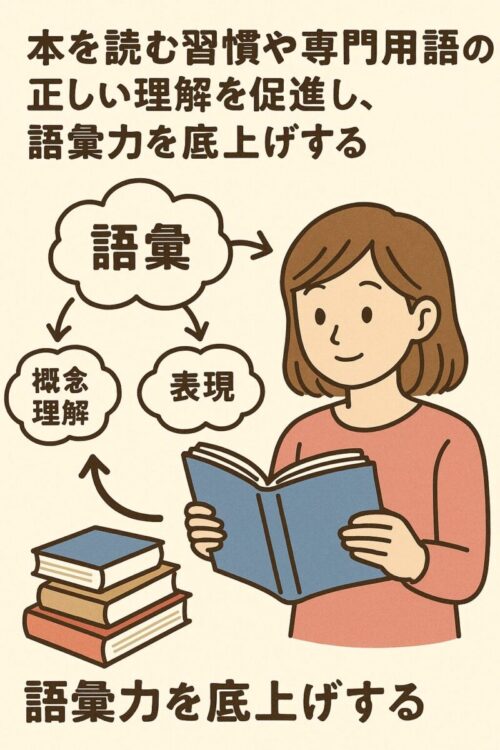

語彙力と理解力の強化

本を読む習慣や専門用語の正しい理解を促進し、語彙力を底上げする。語彙が増えれば概念理解も深まり、表現の幅が広がる。これは社員研修や読書会、事例共有などの仕組みで実践できる。

文章化のルール化

報告・議事録・企画書などは必ず文書で残すルールを徹底する。テンプレートや書き方マニュアルを整備し、誰でも一定水準の文章が書ける環境を作る。これにより属人化を防ぎ、情報資産としての再利用性が向上する。

スマホやタブレットからでも、メモや報告がいつでもできるようなITインフラを整えるることも重要だ。

定型フォーマットを探してきて、そこに入力することを持って文章化…と、なれば手間が増えるので抵抗感も増えることになる。日常の行動の中で、伝えたいこと。。。知りたいことがいつでも確認・取り出せる。そして、自分も入力することができるような環境構築がルール化とセットになっている必要がある。

専門家の活用

社内に言語化の文化が根付くまで、外部のIT顧問や業務改善コンサルを活用し、文章作成・情報整理の品質を引き上げる。第三者視点での指導は、自己評価の高い人材にも有効な現実チェックとなる。

経営者が取るべきアクション

文章化できない問題は、単に「書くのが苦手」ではなく、組織のパフォーマンスとリスク管理に直結する課題だ。経営者はこの問題を個人の性格や得手不得手として放置せず、組織課題として解決策を講じる必要がある。

言語化の評価指標を導入

社員のパフォーマンス評価に「文章での報告・説明能力」を加える。これにより、口頭依存から文章化へのシフトが促される。

成果物の具体化チェック

依頼時に納期・工程・成果物のイメージを具体的に提示させることで、理解度と計画性を同時に確認できる。これが不十分な場合は追加説明や教育の対象とする。

情報共有の一元化

クラウドドキュメントやナレッジベースを活用し、文章化された情報を全員がアクセス可能な状態にする。これにより、個人依存を減らし、組織知の蓄積が可能になる。

まとめ:言語化は「経営インフラ」である

文章化できない人材を放置すれば、組織の情報は断片的になり、意思決定は感覚頼りとなる。これは中小企業にとって致命的なリスクであり、競争力の低下を招く。言語化能力は後天的に育成可能であり、経営者が制度・文化・評価で後押しすれば、組織全体の知的生産性は飛躍的に向上する。

経営者は「文章化できない病」を早期に発見し、改善のための具体策を講じるべきだ。それは単なる教育施策ではなく、企業の持続的成長を支える経営インフラの整備に他ならない。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。