中小企業の経営者が人材採用において「高学歴=優秀」と信じ込んでいないだろうか?確かに学歴は一つの指標ではあるが、現場で本当に必要とされるのは「問題解決力」である。

高学歴者がなぜ問題を自ら解決できず、期待外れに終わるのか。そのメカニズムと背景にある認知処理の負荷について解説し、経営判断に活かすべき視点を示す。表層的な学力に惑わされず、実効性ある組織運営のヒントを得てほしい。

高学歴と仕事の成果が一致しない理由とは?

表面的な知識と実務の間には深い溝がある。なぜ高学歴者が「仕事ができない人材」と評価されるのか、その理由を解説する。

学力は本質的な知識ではない

高学歴者の多くは「学力=知識があること」と錯覚している。しかし、テストで得点できる知識は、現場で必要な知識とは大きく異なる。試験勉強では与えられた問題を解くことに最適化されており、自ら問題を定義し、答えのない問いに挑む経験がほとんどない。これでは業務の中で発生する未知の課題に立ち向かうことはできない。「知っているだけ」の知識では、何も生み出せないのだ。

問題解決に必要なのは「推論能力」

ビジネスの現場では、何をすべきかを自ら考え、意思決定しなければならない。ここで重要となるのが「推論能力」であり、これは断片的な知識を結びつけ、構造的に課題を解き明かす力である。しかし高学歴者は、過去の正解に頼る傾向が強く、思考の土台が自前で構築されていない。推論とは、未知に対する仮説と検証の繰り返しであり、これは学力では測れない「実践知」の領域だ。

自分の外にある問題に踏み込めない

多くの高学歴者は、経験のない事象に対して極端に慎重になりすぎる。やったことがない、難しい、責任が持てない——そうした理由で問題に手を出さず、「どうすればよいのか教えてください」と指示待ちになる。これは一種の「認知処理の回避」であり、自分の思考範囲を超える作業に対して過剰に防衛的になる傾向がある。これでは、自立的に業務を推進することなど望めない。

なぜ問題解決力が育たないのか?

問題解決力の欠如は、個人の資質というよりも、教育環境と認知処理能力の鍛え方に原因がある。

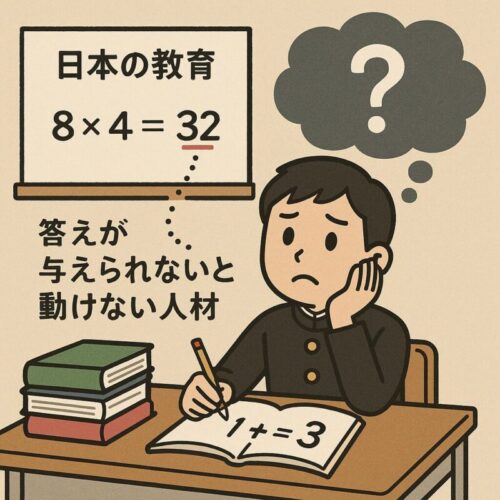

テスト文化が奪う「思考力」

日本の教育は、正解が存在する問題を効率よく解く能力を鍛えることに注力してきた。これにより、「問いを立てる力」や「筋道を立てて考える力」は軽視され、従属的な学習態度が習慣化される。結果として、学力は高いが自ら課題を発見し解決に導く力は育たない。言い換えれば、優等生ほど「答えが与えられないと動けない人材」となる傾向が強くなる。

認知負荷に耐える力が育っていない

問題解決には、「認知処理の負荷」をコントロールしながら思考を進める力が必要だ。これは未知の状況で複数の要素を並行して考え、仮説を立て、実験的に行動することで鍛えられる。だが、多くの高学歴者はこのようなプロセスに慣れていないため、少しでも煩雑な問題になると「面倒だからやらない」と放棄する。つまり、「認知的スタミナ」が圧倒的に不足しているのだ。

自信と実力の乖離が行動を抑制する

学校という閉じられた世界で常に高評価を得てきた人材は、自分の能力に対して過度な自信を持っている。そのため、できないことに直面すると「自分の問題ではなく、無茶な要求だ」と捉えてしまう。結果として、素直に学ぶこともできず、努力の方向性も見誤る。自己評価と現実とのギャップが問題解決を阻害する最大の要因となる。

経営者が知っておくべき問題解決力の正体

中小企業の経営者が学歴だけで人材を評価する時代は終わった。重要なのは、実務に直結する問題解決力であり、その構成要素を正しく理解することだ。

問題解決力とは「情報統合・推論・再構築」能力

問題解決力とは、①現状を的確に把握し、②目的とのギャップを明確にし、③必要な知識を選び出し、④新たな手段を構築できる力である。これは、情報をインプットするだけでなく、解釈・統合し、応用できる力の集合体だ。つまり、知識の量ではなく「知識の活用方法」を問う能力こそが、企業活動において最も求められる力なのだ。

❶ 現状を的確に把握 →【理解】

❷ 目的とのギャップを明確化 →【分解・分析】

❸ 必要な知識を選択 →【調査・整理・解析】

❹ 新たな手段を構築 →【再構築・統合】

経営者に必要なのは「構造的に見る目」

優秀な経営者とは、事象の背後にある構造を見抜き、長期的な視点で施策を打てる人間である。同様に、社員の能力も「答えを知っているか」ではなく、「どう問題に向き合うか」で評価すべきである。学歴では測れない「生きた知性」に注目することが、企業の成長力を左右するのだ。

高学歴者が悪いのではない

本稿は「高学歴者=無能」と断じるものではない。問題解決力は学力とは別の力であり、それを意識して鍛えていないだけなのだ。裏を返せば、学歴に関わらず問題解決力は訓練によって高めることができる力である。重要なのは、その違いに気づき、育てる環境を用意することである。

まとめ:認知処理力こそが鍵である

学力と問題解決力は別物である。特に中小企業においては、即戦力となる人材の見極めが経営の成否を分ける。表面的な学力に頼るのではなく、実践的な問題解決力を評価軸とすべきだ。

そして、その根底にあるのが「認知処理能力」である。これは、複数の情報を同時に処理し、推論・判断しながら行動に結びつける力のことだ。本稿では詳細を割愛するが、次回の記事でこの「認知処理のメカニズム」と「問題解決力を鍛える実践方法」について詳しく解説する。

経営者として、人材を見る目をアップデートすること。それが、組織の生産性と未来を大きく左右する。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。