中小企業においてもAI活用が進み、業務の効率化が加速している現代。しかしその一方で、「AIが答えを出してくれるから、自分で考えなくてもいい」といった思考停止の傾向が、社内でじわじわと広がってはいないか。確かにAIは強力な業務支援ツールであるが、社員が“考えない状態”に慣れてしまうと、組織としての思考力が失われていく。本稿では、AIによる効率化の恩恵と裏腹に生じるリスク、人としてのプロ意識の希薄化、そして経営者がとるべき指針について掘り下げる。AIを使いこなすのか、それとも使われるのか。今、経営者が問われている。

AI活用の功罪 ― 業務効率化がもたらす“思考の退化”

AI活用が進む中で見落とされがちなのが、社員の「思考力の劣化」である。便利さが進むほど、考えなくても進む仕事が増えていく。その影響が、組織全体の価値や判断力にどう影響するかを考察する。

便利さの裏で失われる「考える時間」

AIが作成した報告書や提案文書を、そのまま提出する社員が増えていないだろうか。情報の収集、文章の構成、言葉の選定という一連のプロセスを“考える時間”と捉えるならば、AIはそれらの時間を削り取っているとも言える。

問題は、削減された時間と共に、思考のプロセスまで放棄されていることである。言い換えれば、社員は“結果だけを見て安心する”習慣に陥っている。これは、AIが補助であるという原則を忘れ、思考の代行者と誤認しているからだ。

「作業が早い人」=「仕事ができる人」という錯覚

AIによって生産性が上がることは間違いない。しかし、早さ=優秀という図式が常識化することには危険がある。たとえば、ある社員がAIを使って短時間で文書を量産したとしよう。

そのアウトプットが、顧客ニーズにどれほど寄り添った内容なのか、どれだけの気配りがあるのか。それらはAIの処理速度では測れない部分である。つまり、“速さ”に目を奪われ、“質”の部分での洞察や対人理解の欠落が目立ち始めているのだ。

思考を手放す社員が増える組織の末路

AI依存が進むと、やがて組織の文化自体が「考えない方向」へと変質する。トラブルが起きた際も、「AIがそう出したから」といった言い訳がまかり通る。意思決定に対する責任の所在が曖昧になり、誰もが“判断しない・責任を取らない”状態に。

こうした組織では、改善提案や現場の気づきも消えていく。中小企業が生き残る上で欠かせない“柔軟で地に足のついた判断力”を、組織ごと失ってしまうことになる。

人間としての“プロ意識”が失われるリスク

AIは便利だが、人間にしかできない仕事がある。プロフェッショナルとは「依頼されたことをこなすだけでなく、相手の期待を超える提案ができる人間」だ。そこにAI任せでは到達できない。

“依頼されたこと+α”がなくなる仕事

プロフェッショナルな人材とは、「言われたことをやる」だけではなく、「言われていないことにも気づき、行動する」存在だ。しかしAIによる業務支援が常態化すると、社員は「言われたこと」しかやらなくなる傾向が強まる。

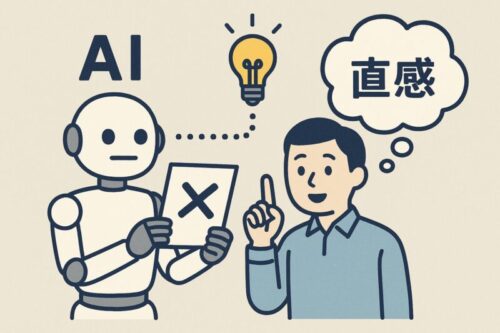

なぜなら、AIは人間の直感や“気づき”に基づいた提案はできないからだ。「これで十分だろう」という思考停止が、社員一人ひとりの中で“当たり前”になると、企業としての創造性や問題発見能力が失われていく。

AIが苦手とする“人の機微”を無視する危険性

顧客の表情、声のトーン、言葉にされない本音…。こうした人間的な感覚をAIは読み取れない。顧客満足度や社員間の信頼構築には、この“機微”の察知と対応が不可欠だ。

例えば「最近メールの返信が遅くなった取引先」に対して、人が関係性の変化を察して能動的に対応することで、離反リスクを回避できる。AIが提示する「データの変化」だけでは、ここまでの判断はできない。

AIの出す“正解”が必ずしも最適解ではない

AIが出す答えは「過去のデータに基づく平均値」にすぎない。だが、経営の現場では“平均”ではなく“現場ごとの最適”が求められる。

たとえば、新規顧客へのアプローチ手法をAIが提案しても、それが地域特性や業種特有の習慣に合致しているとは限らない。そこを見極め、補正するのが人間の役割だ。つまりAIを活かすためには、出された答えに“思考で肉付け”をする力が求められる。

経営者が線を引く ― AIを使いこなす組織へ

AIは脅威ではなく、可能性の塊だ。問題は使う側の姿勢と線引きである。経営者が指針を持たずしてAIを導入すれば、組織は迷走する。AIを導入するかではなく、“どう使うか”が問われている。

“任せる”と“委ねる”の違いを理解する

AIに「任せる」ことで業務効率は上がる。しかし「委ねる」となった瞬間、意思決定の責任は放棄されることになる。

AIの出力は参考意見であり、最終判断は人間が下すという原則がなければ、組織は誤った道を突き進む危険性がある。特に中小企業では、「AIにやらせているから安心だろう」という勘違いは命取りになる。AIは“使う道具”であって、“判断者”ではない。

AIを活かして“考える力”を鍛える仕組みを作る

たとえば、AIが出した提案に対して、社内でディスカッションする時間を設けてみる。社員に「なぜこの答えになったのか?本当に最適か?補正すべき点は?」といった問いを投げかけ、考えさせる仕組みが必要だ。

こうした「AIを起点に考える習慣」を持てば、思考力はむしろ強化される。「AIを使って考える」ことこそ、次世代の人材育成である。

AI活用の本質は“人の知性の拡張”にある

AIの本質は「人の知性を拡張するツール」であるという視点を、経営者が持たなければならない。

AIは人間の代替ではなく、伴走者だ。社長自らがその認識を持ち、社員にも発信し続けることで、組織は「考える文化」を維持しながら、AIの力を最大限に活かすことができる。中小企業にとって、このバランス感覚が生き残りを左右する時代が始まっている。

まとめ:AI時代における「考える力」の再定義

AIによって業務が加速し、生産性が高まる一方で、人間の本質的な役割が問われている。思考停止の社員を生む組織文化は、いずれ判断力を失い、危機対応もできなくなる。

経営者は、AIに頼り切るのではなく、“AIを通して考えさせる”文化を育てるべきだ。任せるのではなく、活用する。使われるのではなく、使いこなす。AI時代においても、人間の価値を高める組織だけが、生き残っていける。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。