中小企業の経営者が日々直面する課題の一つに「部下が本当に何をやっているのか把握できない」「目標から逆算した行動が見えない」というジレンマがある。重要度と緊急度という二つの軸でタスクを分類し、戦略的思考で明確なビジョンから逆算した計画を日々の行動に落とし込むことができなければ、部下は漫然と業務をこなし、組織の成果は停滞するしかない。

特に中小企業ではコストやIT人材が限られており、限られたリソースを最大限に活用するために、低コストで実践可能なマネジメント手法が求められる。

本稿では、

①重要度・緊急度によるシンプル思考

②戦略的思考による計画立案と実行

③継続的インプットと質の高いアウトプット習慣

──の三本柱で、具体的な方法論と実践事例を詳述し、中小企業経営者が部下の「何やってんの?」を「これをやるべきだ!」に変えるマネジメント術を解説する。

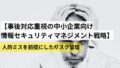

優先順位決定における「重要度・緊急度」シンプル思考

多忙な日常においては、計画どおりに事が進むことなど稀である。突発的なサイバー攻撃対応やクレーム処理など、緊急度の高い案件が次々発生し、当初の予定はすぐにリセットを余儀なくされる。

そこで活用すべきが「重要度・緊急度マトリクス」である。この二軸マトリクスをリアルタイムに「週末→週明け→日次」と再構成し直し、経営者自身と部下が共通の判断基準でタスクを評価・再配置することで、誰もが「何を優先すべきか」を迷わずに行動できるようになる。

重要度判定の基本—数値目標から逆算する

重要度は「会社のビジョン達成にどれほど直結するか」である。売上高、顧客数、案件成約率など、経営者は「いつまでに」「どれだけ」「何を」というKPIを明確に設定しなければならない。例えば「月間売上300万円アップ」「新規顧客20社獲得」など具体的な数値目標を掲げ、これら達成につながるタスクのみを高重要度に位置づける。

目標を定量化せずに「売上を伸ばしたい」「顧客を増やしたい」と漠然と掲げるだけでは、部下は個々の仕事との関連性を理解できず、思考停止に陥る。経営者自身が常に定量目標を意識し、それを軸にタスクの重要度を判定する習慣を定着させる必要がある。

緊急度対応の留意点—「今やらないと意味がない」を見逃さない

緊急度は、対応を先延ばしにすれば重大な機会損失や信用毀損を招く案件を指す。顧客からのクレーム、一刻を争うサイバー攻撃、納期直前の調整などが該当する。緊急度が高いからといってすべてを最優先すべきではないが、対応しない選択肢は存在しない。

経営者は「今やらなければ意味がない」「後回しにすれば取り返しがつかない」要素を常に検出し、発生直後にタスクとして即座にマトリクスに落とし込み、関係者にアラートを出すワークフローを構築すべきである。

タイミングを見極める思考—ベストタイミングを逃さない

ビジネスには「機は熟した瞬間」が存在する。新市場参入やキャンペーン立ち上げ、人材採用時期など、環境要因(顧客動向、競合動き、社内リソース)と自社戦略を掛け合わせ、最適なタイミングで行動しなければ、成果は最大化しない。

たとえ重要度・緊急度が同等でも、タイミングを間違えれば機会を逸失し、労力が無駄になる。本見極め力は日頃から業界動向のモニタリングと自社KPIの照合を怠らないことで磨かれる。

戦略的思考による計画立案と実行

「会社を大きくしたい」「売上を上げたい」という願望は多くの経営者が抱くが、これを日々の行動に落とし込めるか否かで結果は天と地ほど差が開く。ビジョンと数値目標を具体化し、中期・短期の計画を階層的に構築したうえでタスクを割り振ることで、部下は「なぜこれをやるのか」を理解できる。

戦略的思考による計画立案は、脳内の漠然とした思いを「具体的なアウトプット」に変換し、実行段階で迷いを排除するプロセスである。

ビジョンと目標設定—曖昧さを排する

経営者はまず「3年後の理想像」「1年後の到達点」を言語化し、その間のマイルストーンをKPIとして数値化する。売上高、顧客数、社内体制など、各指標において「いくらまで伸ばすか」「何件まで増やすか」を具体的に定めることが重要だ。

部下には具体数値を共有し、「自分の業務がこの数値達成にどう結びつくのか」を腑に落とさせる。このプロセスを経ずにタスク管理だけを強化しても、部下は「何をすべきか」を理解できず、ただの作業員に成り下がる。

中期・短期計画の連携—逆算思考の徹底

3年後のゴールから逆算し、1年後、半年後、来週、今日という具合に計画を階層化する。中期計画では市場開拓や新製品開発、短期計画では具体施策の実行タスクとする。

毎週末に「今週の振り返りと来週のタスク整理」を行い、月次・四半期で戦略の修正をかける。これを習慣化することで、予期せぬ緊急案件が発生しても計画の枠組みが崩れにくく、修正もスムーズに行える。

タスク管理や仕事の整理術などは個々にやり方やこだわりがあるだろう…

こうすべきと言う言及は控えるが…

「すぐにやる!」を善として、とりあえずやってみる…これは時に、周りの人を巻き込み混乱させ無駄なことをさせてしまう。ということになる。

中小企業の強みとして、早期決断ですぐに実行!というスピード感ある経営は競争力において武器とはなるが…「思いつき」とすぐに実行する…これは別モノである認識が必要だろう。早期…即…で、あっても熟考は必須だ。

成果指標の具体化—数字で語らせる

「成果」の定義を定性的に留めることはタスクの迷走を招く元凶である。売上、訪問件数、提案件数、人材採用数、取引先との契約更新率など、あらゆる活動は定量指標で追跡し、日報・週報で可視化する仕組みが必要だ。

部下には「週に何件」「月にどれだけ」を与え、進捗を定期報告させる。定量的な評価軸があることで、部下自身が自発的に「今週やるべきこと」を判断できるようになる。

継続的インプットと質の高いアウトプット習慣

戦略的思考や計画策定の質は、もとになるインプットの質に大きく依存する。SNSや移動中の断片的な情報だけを鵜呑みにしても、本質的な洞察や具体的手法は得られない。

質の高いアウトプットを生み出すには、良書や報告書を読み込み、複数の視点から検証・咀嚼したうえで自分の言葉でまとめ直すプロセスが不可欠である。

毎日のインプット時間の確保—朝ルーチンの威力

「時間がない」という言い訳は、現状維持の合図である。これを打破するには、毎朝30分の読書・情報収集時間をルーチン化し、外部からの干渉が少ない早朝を活用する。

固定化した時間帯であれば、ミーティングや電話も入りにくく、集中度が高まる。朝のインプット習慣が定着すれば、自然と読書速度が向上し、短時間で深い学びを得られるようになる。

何かをしよう!何かを始めよう…そして、続けよう!って思った時は、3日1度とか…週に1度とか…やらない日が発生するような自分との約束は、結果として言い訳になってやらなくなる。

やるんだったら「毎日!」とすべき。毎日にすれば、やる。やらない。。今日はいいか。。明日でもいいし。。ということにはならない。結果として、一番 楽な方法になる。

本による多角的学習—複数著者の視点融合

一冊の本だけで得られるインプットは偏りがちである。同じテーマでも複数の著者が提供する視点、データ、事例を読み比べ、自分なりの理論体系を構築することで、初めて説得力あるアウトプットが生まれる。

たとえば戦略論の古典と最新事例、ITセキュリティのガイドラインと実践ケースなど、多角的な書籍を並行して読み進めるべきである。

アウトプットを促す仕組み—報告フォーマットの共有

得た知識は放置せず、即座に文章化し、プレゼン資料や社内報告書に落とし込む。日報・週報に「本日の学び」「今週の気づき」欄を設け、自社戦略とどう結びつくかを必ず記述させる。

部下にも同一フォーマットを配布し、アウトプットをレビューすることで、インプット→アウトプット→改善のサイクルを構築していくことができたら、企業文化として成長基盤になるだろう。実行と定着させるには高いハードルかもしれないが、その先ある得られるものは想像を超えるものがあると期待できる。

まとめ

仕事の優先順位を戦略的に決めるには、まず重要度・緊急度というシンプルな基準でタスクを可視化し、数値目標から逆算した計画を階層的に構築し、日々の行動に落とし込むことが不可欠である。そして、質の高いインプットと自分の言葉でのアウトプットを毎朝のルーチンとして定着させることで、自身の判断力が磨かれ、部下への示範力も高まる。

部下が「何をやっているのかわからない」状態から、「今これをやるべきだ」と自発的に行動できる組織へと進化するため、経営者は今日から「朝の30分読書」と「数値目標に基づくタスク再構成」という二つの習慣を始めよう。限られたリソースを最大限に活用し、低コストで高い成果を生み出す中小企業マネジメント術の要諦である。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。