中小企業が外部のコンサルタントに支援を依頼したいと考える機会はあるだろう。経営改善、新規事業、業務効率化、DX推進、人材戦略といった課題に対し、外部の専門的な知見を取り入れることは、確かに理にかなっているように見える。

しかし現実は厳しい。コンサルタントに依頼したことで、かえって混乱した、現場に不満が溜まった、時間とお金を失った、という失敗例は枚挙にいとまがない。その原因はどこにあるのか。多くの場合、表面的な実績や肩書きに頼った「上っ面の選定」に原因がある。本稿では、中小企業経営者が陥りやすい“選定の落とし穴”を深掘りし、失敗しないコンサルタント選びの本質を明らかにする。

「肩書きが仕事をするわけじゃない」コンサル選定の誤解が中小企業を潰す

名刺に書かれた肩書きや、過去の所属企業のブランドだけで判断する選定方法は危険極まりない。コンサルタント選定において最も重視すべきは「いま自社で何ができるか」である。

実績=現場力ではない

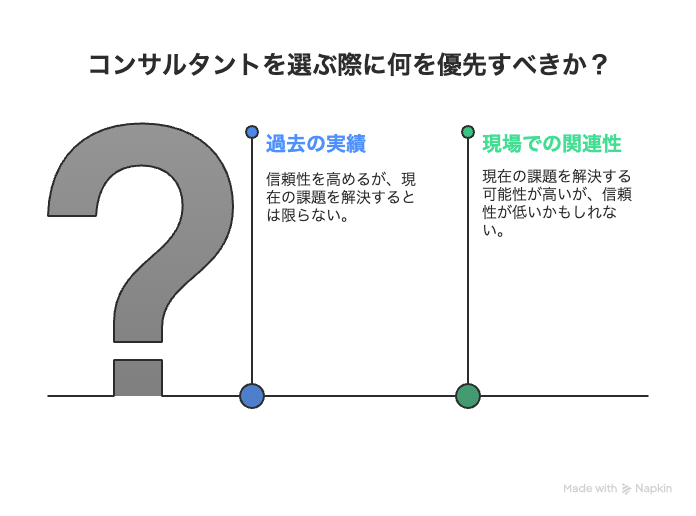

多くの中小企業経営者が安心感を求め、「有名企業出身」「役員経験あり」といったラベルに惹かれてしまう。確かに、それらの経歴は信頼性を担保する材料にはなるが、それが“今の自社の課題”を解決する能力と直結しているわけではない。

過去の経験は過去の環境があってのものだ。中小企業の制約された現場で機能するとは限らない。実績に依存する選定は、むしろ“見当違いな処方箋”を受け取るリスクすら孕んでいる。

中小企業の現場に必要なのは“耕す力”

中小企業が抱える課題は、目に見える施策以前に「土を耕す」ことから始まる。組織文化が未成熟、役割分担が曖昧、兼務が常態化、情報共有の基盤すらない、こうした前提条件において“立派な戦略”を語っても空論でしかない。

必要なのは、泥臭い現場対応力であり、基礎を整える地道な実行力だ。大企業では必要なかったプロセスであり、多くのコンサルタントはそこを経験していない。つまり「使える道具」が違うのだ。

経営者自身が“肩書き信仰”を捨てるべき

問題は、そうした表面的な要素に経営者自身が頼ってしまうことである。社長が「肩書きがある=できる人」と思い込んでしまえば、その後のコミュニケーションはすべて歪む。

社内にも「社長が頼んだ人だから仕方ない」という空気が漂い、実行フェーズでの障害になる。まずは経営者自身が「この人は信用できるか」「現場と噛み合うか」を自分の目で見極める姿勢が必要だ。

大企業の実績に騙されるな!中小企業に合わないコンサルの見抜き方

中小企業の現実に目を向けず、大企業での成功経験をそのまま移植しようとするコンサルタントは危険だ。組織体制も、予算感も、人材の質もまったく異なるからだ。

成功モデルの“移植”は失敗の元

大企業で通用した方法論や体制は、組織規模や仕組みが整っている前提があって初めて機能する。一方、中小企業には専任担当も、専用システムも、潤沢な予算もない。

何かを始めるにも、すべてを兼任の中でまわさなければならない。こうした状況で「理想的な体制」を語っても、現場は混乱するだけである。コンサルは“理想”より“実行可能性”を提供しなければ意味がない。

目の前の“現実”を語れるかが重要

優れたコンサルタントは、目の前の経営環境に応じたアドバイスができる。人が足りないならどう補完するのか。社内の教育が足りないならどう外部リソースを活用するのか。限られた条件の中で何ができるかを語れる人間が、本当に信頼できるコンサルタントである。

コンサルタント自身の“現場感覚”を試せ

机上の計画だけでなく、実務で試してみることが欠かせない。たとえば、小規模な研修や試験的な提案依頼を通じて、その人が現場を理解しているかどうかを確かめる。

現場の反応、成果の出方、関わった人間の意識変化、こうした「生のデータ」こそがコンサルタントの実力を証明する材料になる。

そのコンサル、ホントに“現場”知ってる?信じて任せて失敗する理由とは

現場を知らない、現場に関われない、現場に馴染めない。そんなコンサルタントは、どれだけ経歴が立派でも中小企業にとっては“役立たず”である。

プレゼンよりも“実行”を評価せよ

綺麗な資料やロジカルな説明は、見栄えがいいかもしれない。しかし中小企業の現場では、それを“どう実行するか”が最も問われる。提案通りに動ける人員がいるか?そのためのスケジュールをどう調整するか?といった具体的な課題をクリアできない限り、成果にはつながらない。

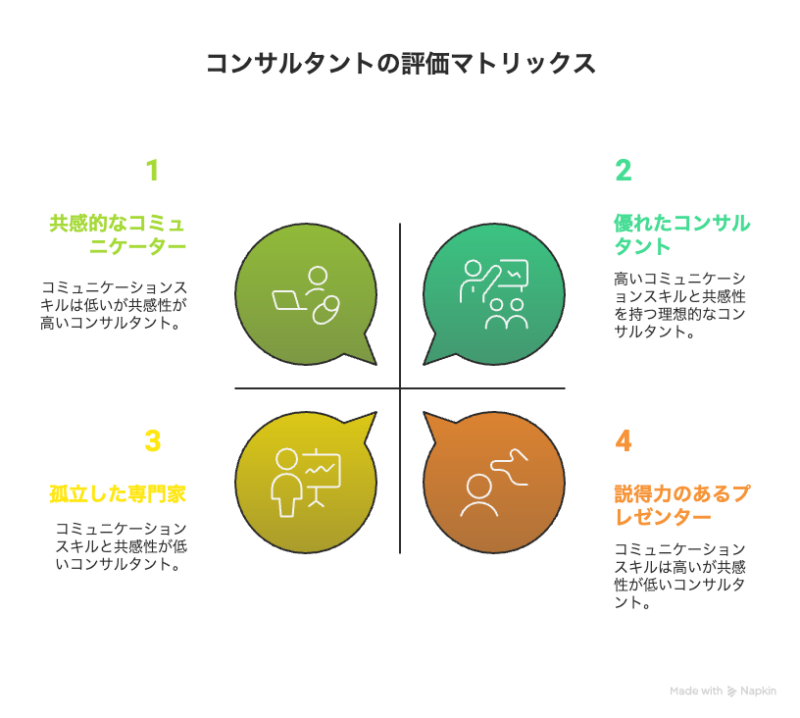

幹部社員との“共感”が鍵になる

社長が「良さそうだ」と思っても、幹部社員が「なんだこの人?」と感じれば、現場での協力は得られない。幹部との相性は、マネジメント研修やプロジェクト打ち合わせなどを通じて試すことができる。その中で、語りかけの姿勢、反応、知識の深さ、提案の妥当性などを確認することが重要だ。

説得力のある言葉が人を動かす

「言ってることがわかる」「この人の話は腑に落ちる」と感じてもらえれば、現場は動く。そのためには、難解な専門用語ではなく、例え話、経験談、比喩を交えたストーリーテリングが不可欠である。つまり、“話のうまさ”は軽視できない。現場を動かすのは人であり、感情であり、共感である。

幹部職員と研修の場を持つことは必須だ

コンサルタントの力量を見極める上で、幹部職員と“実務的な接点”を持たせることは必須である。ただの打ち合わせや顔合わせでは不十分。研修という形式を通じて、双方の理解と信頼を深めることが重要だ。

酒席や雑談では本質は見えない

よくある失敗例として「一度顔合わせして雰囲気が良かった」「飲みの場で意気投合した」という表面的な印象で評価してしまうことがある。しかし、研修や実務を通さずに人間性や能力を判断するのは危険だ。雑談のノリと実務の適性はまったく別物である。仕事で求められるのは“場の空気”ではなく“具体的な成果”だ。

研修の場で力量と相性を見極めよ

マネジメント研修や実務に近いテーマでのワークショップを実施し、その中でプレゼンテーション能力、論理的な構成力、具体的なエピソードの豊富さ、質問に対する即応性などを確認する。

このプロセスで、コンサルタントの“語る力”と“伝える力”を判断することができる。また、幹部社員が「この人なら一緒にやれる」と思えるかどうかも重要な判断軸となる。

小規模でも費用を払って“試して”おくべき

研修の実施には一定の費用が発生する場合もある。しかし、いきなり高額なコンサル契約を締結して失敗するリスクに比べれば、非常に安価な投資である。

場合によっては「お試し価格」や「営業活動の一環」として柔軟に対応してもらえることもある。いずれにせよ、試してから本格契約に進むというプロセスを経ることで、失敗のリスクを限りなく下げることができる。

まとめ:信頼できる仲間かどうか、それが選定の最終基準

中小企業において、コンサルタントは「外部支援者」ではなく「仲間」であるべきだ。社長が信頼し、幹部が納得し、社員が話を聞いて動こうと思える存在。これがなければ、どれだけ優れた計画も絵に描いた餅となる。

選定プロセスは、信頼→現場での検証→小規模アウトプット→最終判断という段階を踏むべきであり、決して一足飛びに契約してはならない。最終的に必要なのは、「この人とならやっていける」という確信だ。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。