SNSは個人の自由な発信の場として、多くの人々に利用されている。だが、従業員による不用意な投稿が企業の信用失墜や炎上リスクを招く事例も増えており、これは中小企業にとっても無視できない情報セキュリティリスクである。

特に、SNS上での社内情報の漏洩や誹謗中傷、取引先に対する否定的な言及が問題となり、企業全体の信頼を揺るがす可能性がある。本稿では、中小企業の経営者に向けて、法的な観点と実務的対策の両面から「個人のSNS利用」が抱えるリスクと、その適切な管理・対応策について具体的に解説する。

社員のSNS利用が企業にもたらす情報セキュリティリスク

SNSの普及により、社員の私的な投稿が企業にとっての「爆弾」となり得る現実を正しく理解すべきである。

私的利用が「企業炎上」に発展するメカニズム

企業に不利益をもたらすSNS投稿の多くは、本人の意図に関係なく「軽い気持ち」で行われている。例えば、「上司に嫌味を言われた」などの投稿が、特定の企業や人物を名指ししていなくても、投稿内容と本人のプロフィール、過去の投稿履歴などから企業が特定されてしまうことがある。

こうした情報が拡散されると、企業の評判に傷がつき、採用活動への悪影響、取引先からの信頼低下、最悪の場合は契約破棄にまで発展することもある。

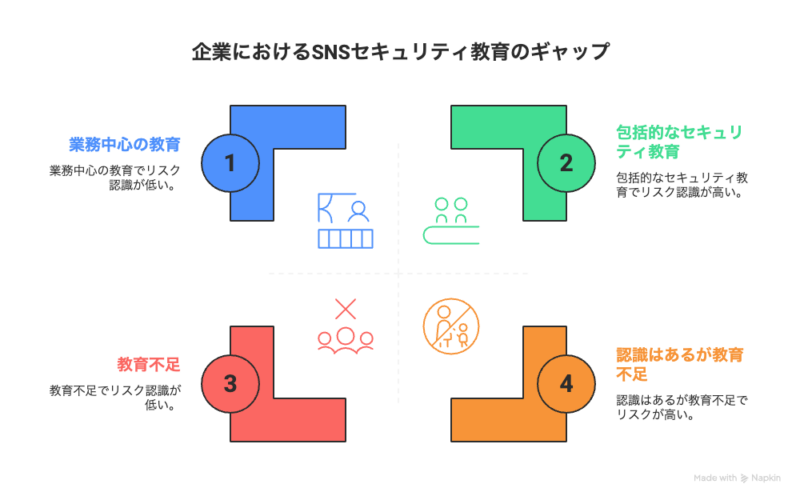

セキュリティ教育とSNSリスクのギャップ

多くの企業では、セキュリティ教育の中心は「業務上のセキュリティ」に限られており、私的なSNS利用には触れられていないのが実態だ。「不正アクセス」や「マルウェア感染」などの明確なリスクには対応しているが、社員の不用意な発信が情報漏洩や信用毀損につながることへの認識が薄い。

このギャップを放置しておくことが、SNSを起点とする炎上やインシデントの土壌となってしまう。

SNS投稿の一部は「内部告発」と誤解される

企業や上司への不満を投稿する際、表現によっては「内部告発」として受け取られ、社会的な注目を集めてしまう可能性がある。結果的に、企業が不当な労務管理やパワハラを行っていると誤認されるリスクが発生する。

企業としては、表現の自由と企業防衛との間でバランスを取りつつ、SNS利用に関する内部ルールの策定が急務である。

法的制約の中で企業が講じるべき管理・教育対応策

SNSの私的利用を企業が全面的に制限することはできないが、合法的な範囲内で管理と啓発を行うことは可能である。

憲法・労働契約法が定める「個人の尊重」

日本国憲法第13条や労働契約法第3条では、個人の人格権や幸福追求権が保障されており、企業が私的領域に過度に介入することは原則として許されない。

従って、企業は社員のSNS投稿を事前に検閲したり、内容を強制的に削除させるといった対応は違法性を帯びる可能性がある。しかし、業務に関連する内容や企業の名誉を毀損する可能性のある投稿に対しては、注意喚起や教育、必要に応じた懲戒処分も法的に認められる余地がある。

社内規定としての「SNS利用ガイドライン」の策定

最も有効な手段の一つは、企業として「SNS利用に関する社内規定」を設けることである。このガイドラインには、以下のような項目を含めるべきだ。

・業務に関連する情報の公開禁止

・顧客、取引先、上司、同僚に関する誹謗中傷の禁止

・投稿前に自らの内容を見直すルール(セルフチェックリストの導入)

・企業の一員としての自覚を持った情報発信の推奨

こうしたガイドラインは、就業規則や社内ポリシーに明記し、入社時や定期的な研修で周知することが重要である。

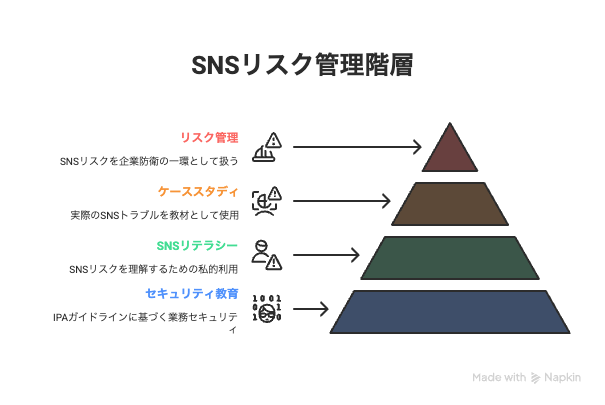

教育・研修に「SNSリテラシー」を組み込む

SNSリスクを企業防衛の一環ととらえ、セキュリティ教育にSNSリテラシーを組み込むことが必要だ。IPAのセキュリティガイドラインでも教育の重要性が強調されているがその範囲は業務セキュリティが中心で、SNSなどの私的利用までは網羅されていないケースが多い。

「炎上事例」「個人情報流出事例」など、実際のSNSトラブルを教材に使ったケーススタディを通じ、社員に具体的なリスクを体感させる研修を推進するべきだ。

専門家と連携して構築する「ITコンプライアンス体制」

自社だけでSNSリスクに対応するのが難しい場合は、外部専門家の活用が合理的である。

情報セキュリティポリシーとコンプライアンスの再構築

SNS利用を含む情報セキュリティリスクに対応するには、ITコンプライアンスの強化が不可欠だ。ITコンプライアンスとは、法律・規制・社会的規範を踏まえ、情報の取り扱いを統制する体制のことであり、SNS対応もその一部である。

自社で曖昧になっている場合は、社外のITアドバイザーやIT顧問を起用し、現状を評価しながらポリシーを見直すべきだ。

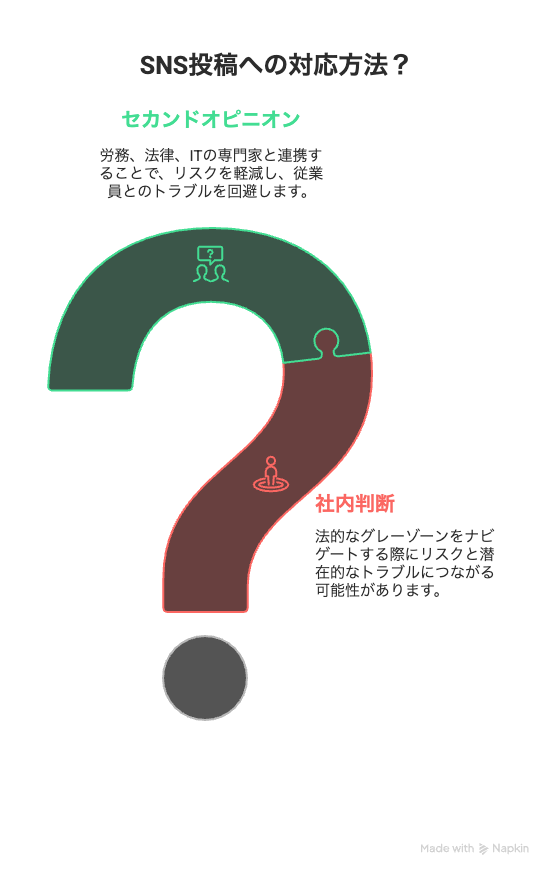

セカンドオピニオンによる健全な運用の確立

SNS投稿への企業対応については、法的なグレーゾーンも多いため、社内だけで判断せず「セカンドオピニオン」の活用が効果的だ。労務・法律・ITの各分野に詳しい外部専門家と連携することで、従業員とのトラブル回避や訴訟リスクの低減につながる。

「教育して終わり」ではない。継続的な運用と評価

SNSリスク管理は一度の対策で完結しない。定期的な教育、ガイドラインの更新、リスク事例の共有など、継続的な運用が重要だ。業務変化や新しいSNSサービスの登場に合わせて見直し、柔軟に適応していく体制づくりが求められる。

まとめ:SNSリスクを情報セキュリティの「盲点」にしない

中小企業にとって、従業員のSNS利用は「個人の自由」として放置すべき対象ではない。特に情報漏洩や企業イメージの毀損という観点からは、立派なセキュリティリスクである。法的な制約を踏まえつつ、企業としてできる対策を講じることが求められている。

SNSリスクを含めた情報管理のあり方は、もはや経営判断の領域である。中小企業こそ、専門家との連携によって実行可能なガイドラインと教育制度を確立し、継続的な運用体制を構築するべきである。IT顧問やアドバイザーの導入はその第一歩となりうる。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。