IT製品の導入に際して、特定のベンダーに依存してしまってないか?多くの中小企業では、ベンダーのアドバイスやキャンペーンを鵜呑みにし、結果として本来よりも高いコストを支払っているケースが少なくない。実は、同じ製品をどこで買っても性能やサポートに大きな違いはなく、知らないがゆえに余分なコストを負担してしまっている。

本稿では、ベンダーに依存せずに、IT製品導入のコストを大幅に削減する方法について解説します。正しい情報と効果的な選択肢を持つことで、無駄な出費を抑え、経営の健全化に貢献することにもなる。本稿を参考に、ベンダーに頼らない賢いIT導入戦略を取り入れていただきたい。

カスタマイズで深みにハマる

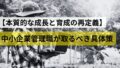

中小企業では(業種にもよると思うが)販売管理や請求書発行などのシステムをカスタマイズして導入しているケースが多く見受けられる。(これは筆者の経験値からそう思う)カスタマイズしてもらうことで、特別な処理や対応について煩雑な手順を繰り返すことがなくなるなど、業務効率という面においてはメリットはあるのだろうが、事はそう単純でもない。カスタム対応をしてもらったが故に…と、問題を抱えてしまうことにもなり得るということを理解した上で、慎重に検討するべき要件である。

中小企業は立場上、取引先の要望に応えないといけない

一般的なパッケージソフトだと納品書・請求書で出力される項目は定型化されている。取り扱い品目によっては、特別な型式や記号、注記が必要だったり番号を付与して欲しいなど、取引先の要望によって個別対応を迫られることがある。中小企業の立場上、取引先の要望に応えないと…との思いから、手作業でやるには煩雑でミスも生じやすいことから、ベンダーにカスタマイズの可否を確認し、「できますよ。」と、返答をもらうと「お願いします」ということで、特別対応をしてもらうことになる。

パッケージソフトは基本、個別対応(カスタマイズ)は原則として受けない。というスタンスのベンダーが多いのだが、販売管理、請求書など業種によって様々なニーズに応えないといけない(競争に負けてしまう)という実情があるため、カスタム対応のハードルはかなり低くなっている。だが、この低いハードルの向こうには、高くつくものが待っているのだ。

特別対応には特別対応が重なり高コストになる

カスタム対応が無料ということはない。当然、有償でそれなりの金額を負担することで納品していただくことになる。パッケージ本体の保守費用にプラスされてカスタマイズ保守というものが存在し、保守費用が通常より高くなるケースがあるのでこれは事前に確認をしておくべきだ。また、パッケージ本体がバージョンアップした場合、これは通常の保守費用の範囲内でモジュールの提供を受けられるが、カスタム対応をしてもらった範囲とシステム的に何らかの関係があると、そのバージョンアップの恩恵を受けるには、カスタム対応した部分においてバージョンアップ用のさらなるカスタム対応が必要になる。(当然、別の費用が発生することになる)というケースが無いとは言えないのだ。

パッケージ本体のバージョンアップはセキュリティパッチを含んでいるものもあり、使用上の便益が大きいものが追加されているのでカスタム費用がかかるからと言ってそのバージョンをパスするという選択はなかなかできない。また、バージョンをいくつかパスしてしまうと最新バージョンへのアップデートができなくなるということも可能性としてはあるので、運用上は常に最新バージョンにしておいた方がいい。

全てがこういうことになるとは言えないのだが、特別対応は格段に良い扱いをしてもらったということではなく、自己負担・自己責任で依頼したことになる。ということをよく認識し、サポート面や保守など金額面については事前に確認をしておくべきことだ。

カスタムのハードルが低いのはベンダーの戦略

なぜ、カスタム対応のハードルを低くして対応をするのか?…それは、単純な理由である。ベンダーが顧客を抱え込んで他のツール(システム)への乗り換えができないようにするためだ。お客さんのためにやっている。というのは、あくまでも表面的なこと(実際にお客さんの要望に応えているので役立ってはいる)で、売上確保に繋がるということが根底にあるから、対応のハードルが低くなっているのだ。

実際にカスタム対応をしてもらったために、ベンダーロックイン状態になっている中小企業は多く存在する。筆者が実際に聞いた話では、導入したシステムは別のシステムとしてアップデートされ販売されているため、通常のサポートラインには乗らないというのだ。旧システムとして使い続けるしかない。カスタム対応した部分が、アップデートされたものには実装されていないので、改めてカスタム対応をしてもらう必要があると言うのだ。旧システムのオペレーションをする要員もベンダー側で一人しかおらず、もしその人が退職してしまうとカスタム対応した部分を知っている人が不在となり、継続サポートを受けられるかどうか不安であるというのだ。だが、すぐにシステムを入れ替えるということもできずに…、と、困り顔でIT担当者(兼務)は語っていた。

ベンダーは嘘は言わないが、適切なことも言わない

ITベンダーは必ずしも顧客にとってプラスになることを言っているとは限らない。嘘は言わないが、当該顧客にとって本当に適切なことを言っているかと言うと必ずしもそうではなく、ベンダーにとって都合が良いことを、あたかもお客さんに朗報ですよ!的な表現で説明してくることはよくあるので、言われたことを鵜呑みにするのではなく、慎重に検討をする必要がある。

期間限定の値引きやキャンペーン

「**月末までにご発注いただけたら、**%引きで提供できます。すぐにご返事いただけませんか。」という営業トークはよくある常套句だ。この期間というものには特に意味はない。この日を過ぎたからと言って製品の質が低下するわけでもない。賞味期限があるわけでもない。当月に売上が欲しいベンダーの営業マンの都合によるものが多い。値引きに関しても10%程度であれば、キャンペーンや期間限定とするには値引率が低い。顧客にとってはお得な提案にはなっていない。

通常の販売価格から30%以上の値引きとなっているなら、お得感はあるだろう。期間を区切られても、その期間内だと安く買えるのか…とは、思わず冷静に判断していただきたい。機器の場合は新製品が販売されるので、旧製品を値引きして売り切ってしまう。ということはよくある。このキャンペーンを逃してしまったために、新製品を高額に買うことになったとしても、それはそれで冷静に判断し適切な時期に導入したのであれば、損をしたことにはならない。

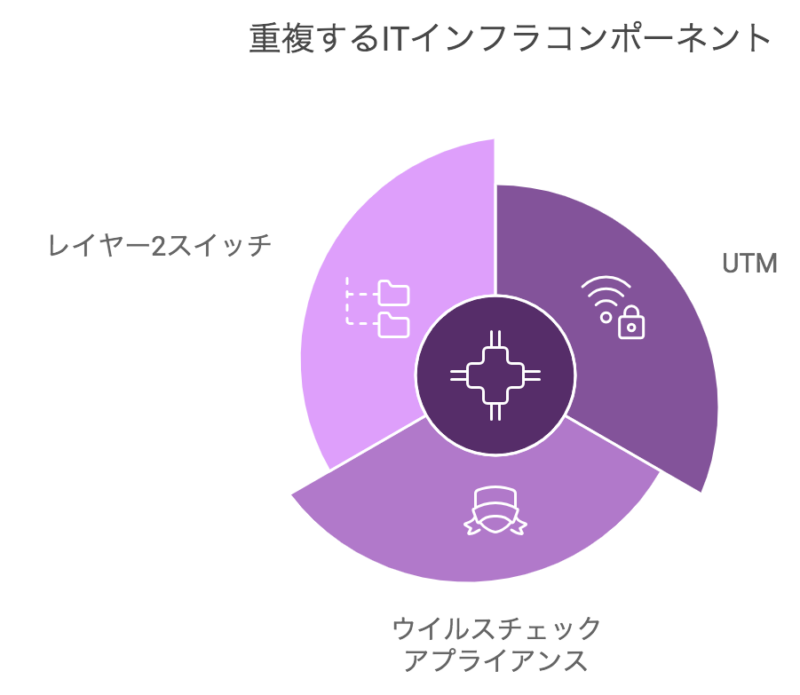

機能が重複した機器やツールの導入

筆者がよく感じる中小企業のITインフラに対する疑問が、同じような機能を実装している機器やソフトが複数導入されていることだ。UTMがあって、ウィルスチェック用のアプライアンスがあり、その配下にレイヤー2スイッチ(ウイルス対策のアプライアンス)が設置されているのだ。アプライアンス製品が3台も導入されていた。それぞれの機器には特徴もあり、得意分野もあるのだろうが…ホントに必要なのだろうか….何を目的に導入したのだろうと疑問に思った。これは筆者の想像だが、各拠点にはUTMを設置して本社については、ウイルスチェックのアプライアンスを導入してセキュリティを強化しましょう!という提案を受けたのではないか…そう思っている。

複数のベンダーからIT製品を導入している場合は、現状をよく知らないため、求めている要件に対して必要なものを提案され導入すると、結果的に機能が重複しており既にある機器で同じことができたのに…ということも決して少なくない。ネットワーク構成図など現状がわかるようなものを準備して、提案を受ける時は設置場所や、機能と役割など確認することが重要だ。導入してくれたベンダーじゃなくても、ネットワーク構成図を見てもらった時にうちのネットワークってどういう状態になっていますか。と、解説を求めてみるとそのベンダーのスキルを測ることができるだろう。他社がやったことなのでちょっと…と、的確な解説ができないようであれば、提案してくれているものがホントに適切なのかどうか疑わしいということになるだろう。

保守更新か入れ替えの二択

IT製品の中で機器(ハードウェア)の寿命はだいたい5年〜7年と言われている。導入から5年後に保守更新をするか、新しい機器に刷新するかの二択をベンダーから迫られる。もし、この二択しか提示されなかったら他の選択肢も検討した方が良い。ベンダーにとっては、機器を刷新するという提案(営業)は手間がかからず楽にできるから都合が良いのだ。ただ、よく考えていただきたい。ITの世界は進化が早いと言われている。5年も経過すると、技術面でも運用面でも新しい概念や知見によって別の選択肢が生まれている。

同じ製品の後継機種を当たり前のように持ってこられるだけでは、ITベンダーとしてあまり役に立つ存在ではない。結果的に後継機種という選択がベストとなることもあるだろうが、セキュリティ対策においては管理の考え方や概念など進化し、脅威の範囲も広がっている。顧客の将来性(インフラの拡張や増員に応じて)を考慮した提案も選択肢として用意すべきであろう。入れ替え機器の見積書しか提示がなければ、他に何か提案はないのですか?と聞いていただきたい。

ベンダー依存になる3つの理由

信頼できるベンダーにお任せする。これは誤った考えではないし、ITに詳しい担当者が不在がちな中小企業においては、ある意味で当然の選択肢であると言える。だが、結果として高コストとなってしまうことにもなる。顧客からするとベンダー依存になるが、ITベンダーからしても「顧客依存」になっているのだ。ウチ(ベンダー)しか選択肢がないから、買ってもらえる。と認識されている可能性は否定できない。ベンダーにしっかりと抱え込まれてしまっている。こうなってしまうのも仕方がないという実情があるのは理解できるが…誤解していることもあるようだ。それを解説する。

❶ 知識がないから判断できない

提案されたものや機能について、IT用語が列挙されているから読んでも聞いてもよくわからん。どの製品が良いかは判断できない…という認識をされているようだが、これはこれで確かにそうであろう。だが、導入する側の立場で判断すべきことは、製品の機能や仕様ではなく、自社に合致しているか、セキュリティ対策の場合は、どのような脅威に対抗できるものなのか?IT用語や技術的なこと以外で判断すべきなのだ。

✅ なぜ、この製品を選択したのか?

✅ なぜ、うちの会社にこれが適切だと思うのか?

✅ 使用するにあたって必要なIT知識は?

✅ 必要となるメンテナンスは何がある?頻度は?

✅ 他に同様の機能を実装した製品はあるか?それと何が違うのか?

判断できることを確認すればいい。自動車を買う時も「燃費は?」と確認すると「リッター…20km」です。など、コストメリットがあるかどうか判断できる要件で会話をするはずだ。「ガソリンを噴射する時に、弊社独自の****という世界初の最新の技術で….」など、どうやって燃費をよくしているか技術的な説明を聞くことはないだろう。他社の車と比較する時も、30kmなのか、15kmなのか、単純に走行距離で選択するはずだ。

IT製品も同様に理解できるような説明を求めたらいい。「IT知識のない私でもわかるように説明をしてください。技術的なことではなく、なぜこの製品が弊社に適切なのかを説明してください」と要求してみたらいい。私はITベンダー側に従事していたが、自社で何か導入する時はベンダーの営業マンやエンジニアには、このような質問をしていた。納得いく説明をしてくれるベンダーは無かったが…

❷ やらざるを得ない

中小企業はIT投資を戦略的に計画し…ということができない。そのような部署も担当者も不在だからだ。結果として、急に必要になったり、今ある問題をすぐにでも解決しなければ…という逼迫した状況になって(何かに迫られるように)IT製品を導入するというケースが多くなってしまい、時間をかけている余裕もないことから、ベンダーに勧められるもので早期に納品してもらえるものを選択してしまうことになる。

言葉は悪いが、結果として行き当たりばったり的なIT投資になっている感は否めない。これを根本的に解消・解決するには、IT投資を可視化して戦略的かつ計画的にやっていくということに尽きるのだが…これについては後述する。

❸ 誰かに聞く?…聞く人がいない

自分で判断できない。ホントにこれでいいのだろうか…と、IT製品を導入する時に思うことはあるが、誰に聞いていいかもわからない。聞く人もいないからベンダーの提案を受けるしかない…そう言う経営者もいる。友人、知人の中にITに詳しい、またはITベンダーに従事している人がいれば、ちょっと聞いてみることはできるのかもしれないが、不思議とそういう存在は周りにはいないようだ…

聞く人、相談できる人、確認できる人…要は安心するための助言をしてくれる人が欲しいというのはその通りだろう。

なぜ、聞かないといけないのか。それは、「知識が無いのではない!正確な情報が少ないだけ」なのだ。知識がないから聞くというのは完全に誤解である。ITに詳しいとは知識が豊富ということではなく、幅広く情報を持っているかどうかだ。知識があってもIT投資が適切かどうかは判断できない。製品情報、IT業界情報など様々な視点で適切な情報をキャッチアップできる知見が必要なのだ。

では、そのような人をどうやって見つける?

まとめ:専門家に委託(IT分野は士業の仕事)

結論を言えば、IT関連業務は専門分野の仕事であると認識するべき。ということだ。

✔︎ 契約や法律に関すること→弁護士

✔︎ 社員の待遇、給与等々に関すること→社労士

✔︎ 特許の出願など→弁理士

✔︎ 登記申請など→司法書士

✔︎ 経理、会計、税務など→税理士・会計士

経営者自らが勉強したり、調べたりしながらでも対応できることはあるだろう。大学で法律の勉強をしていたなら、複雑な条文が明記されていなければ、その契約書を自身で解釈して押印すべきかどうかの判断はできるだろう。が、安心を得るために顧問弁護士に確認(リーガルチェック)するだろう。そうなので、ITも同様にホントにそれを導入してもいいのか。この機能はうちで使いこなせるのか…等々…専門的な知識、経験、情報などから適切な判断を判断したいということにならないか。

IT関連の仕事の専門家は「IT士」とは、言わないが、中小企業には「顧問IT士」が必須と言っても過言ではないだろう。IT関連の様々な問題や懸念を払拭してくれるはずだ。どんな人が顧問IT士として相応しいのか…その選定基準や視点については以下の記事でも詳述している。ここに相談をいただいてもOKです。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

また、お会いしましょ。