中小企業がIT投資やDXを進めるうえで、最も誤解されているのが「システム設計」という言葉だ。多くの経営者は「プログラムを書くための図面」だと考えがちだが、本来のシステム設計とは、業務・情報・人の流れを再構築する“経営構造の設計”そのものである。この設計思考が欠けたまま、ツール先行で導入を進めると、高確率でプロジェクトは失敗する。本稿では、IT初心者の経営者にも理解できるよう、設計の本質とその戦略的活用法を解説する。設計とは、単なる技術の話ではない。会社の未来の「安心」を描く、経営行為そのものである。

「設計」が誤解されているのが中小企業の現実

システム設計を「技術者の仕事」だと捉えるのは大きな誤解だ。特に中小企業においては、設計が“業務そのもの”と直結しているという認識が欠けている。

「プログラムをどう組むか」ではなく「業務をどう流すか」

中小企業では、ITベンダーに「システム作ってほしい」と相談した際、「どんな機能が必要ですか?」と聞かれ、つい「あれもこれも」と言ってしまう。しかしこれは設計ではなく、ただの“希望の列挙”だ。本来の設計とは、業務の流れの中で「誰が」「いつ」「何を判断するか」を明確にし、構造化する行為である。つまり、設計とはプログラム以前の話であり、「業務をどう流すか」を描くことに他ならない。「まずツールを決める」ではなく、「業務構造を描く」ことが設計の出発点である。

設計不在が招くトラブルの典型例

設計をすっ飛ばしてツール導入だけ進めた結果、以下のようなトラブルが起きがちだ。

- 要望通りに作ったのに、現場で全く使われない

- 修正のたびに仕様が変わり、開発が迷走する

- 担当者が退職した途端、誰も中身を把握できずブラックボックス化する

これらはすべて、業務と設計がつながっていないことが原因だ。「設計=プログラムのため」と誤解したまま進めた末路である。

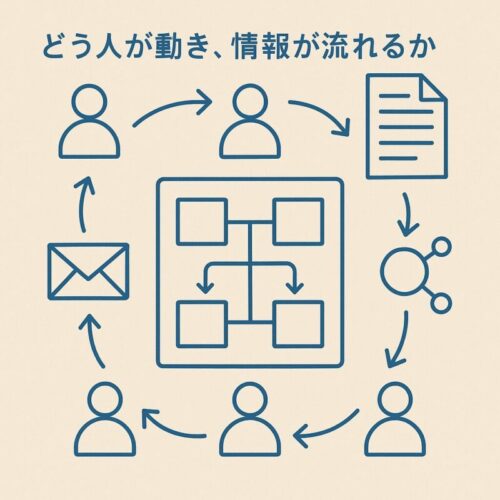

システム設計の本質は「情報と人の流れを設計すること」

多くの中小企業で見落とされがちな真実がある。それは「設計」とは、単に“モノ”を作る前段階ではなく、「どう人が動き、情報が流れるか」という“運用の設計図”そのものであるということだ。ここを誤解していると、どれだけ立派なシステムを導入しても、現場で機能しない。むしろ混乱を生むだけになる。

業務プロセスを可視化し、役割と責任を明確にする

設計の出発点は、「業務の流れを目で見える形にすること」である。よくある勘違いが「業務フローは社員が頭の中で分かっているから図にしなくてもいい」という発想。しかし実際には、“わかっているつもり”と“共通認識”は全く違う。

たとえば、「見積書の承認フロー」を例に取ろう。営業担当が作成 → 上司がチェック → 経理が最終承認、という流れがあったとする。だが実態はどうか?

- 上司が不在のときは誰が判断するのか?

- 経理が差し戻した場合、どのタイミングで営業に戻るのか?

- 期日が近い見積と通常案件、どちらを優先するのか?

このような“曖昧な判断基準”や“例外処理”が現場にはゴロゴロ転がっている。設計とは、それらを全て掘り起こし、「実態と乖離のない業務プロセス」として再構築する作業である。つまり“図面”というより、“経営の動線図”であり、“組織の間取り”を描く作業なのだ。

建築で例えれば、いきなりキッチンやトイレの設備を購入しても、間取りが決まっていなければ設置できないのと同じ。情報システムも、「どこで人が判断し、誰が承認し、どこで止まるか」という“導線”を明確にしておかないと、どんなに立派なツールも機能しない。

実際、多くの失敗プロジェクトで最初に現れる兆候は、「この処理、誰の仕事だっけ?」という責任の所在の曖昧さだ。設計をしていなかったからこそ、“抜け”“漏れ”“二重管理”が起こる。可視化と役割の整理こそが、設計の第一歩なのである。

設計の目的は「ツールを作る」ことではなく「人が動ける仕組みを作る」

本質的な問いは「この設計は、人が動きやすいか?」である。つまり、設計とは“プログラムを動かすため”ではなく、“人が迷わず動けるため”の設計でなければ意味がない。

たとえばよくある事例に、「承認機能を付けたのに誰も使っていない」というものがある。理由を聞くと、「誰が承認すべきか分からない」「どのボタンを押せば進むのか曖昧だった」といった、“操作や判断が曖昧”という声が多い。

つまり、設計が「画面に何を表示するか」ではなく、「誰が、どの情報を見て、どう判断するか」という“行動の設計”になっていなかったからだ。

では、行動の設計とは何か?

ここまで考えて初めて「人が動ける仕組み」になる。

これはプログラムのロジック設計とは全く別物である。むしろ「行動のデザイン」「習慣の誘導」といった、行動科学に近い領域だ。

なぜそれが重要なのか?

中小企業では、ITリテラシーが高い社員ばかりではない。属人的な運用、慣れた手作業を続けてきた現場に、新しい仕組みを導入する際に「迷わず使える」ことは最大の設計価値だ。習熟を前提にせず、直感で操作できるように導く。それが“経営としての設計”である。

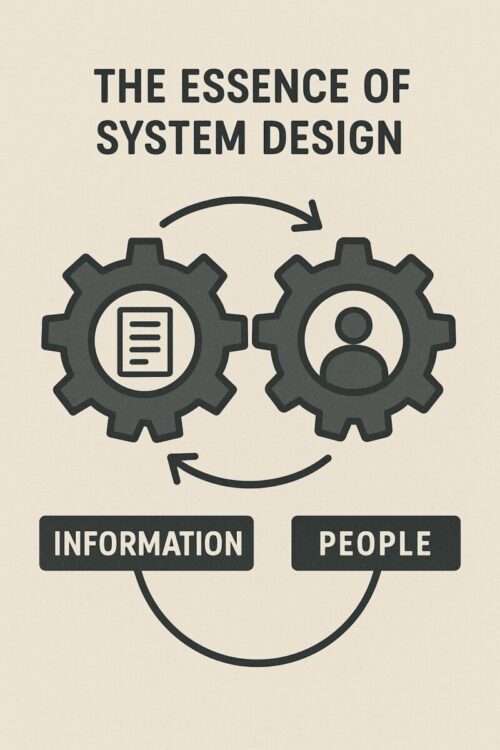

なぜ「情報」と「人」の両方の流れを設計しないとダメなのか?

ここが最も重要な視点であり、多くの設計が失敗する根本原因でもある。

たとえば「情報の流れ」は設計したが、「その情報を誰が使うのか」「どのタイミングで必要とされるのか」という“人の動き”が設計されていないケースが多い。

結果、現場は混乱する。

「このデータ、何のために入力するの?」

「誰がこの数値を見るの?」

「なぜ毎月手入力なの?自動じゃダメなの?」

このような“なぜ?”が現場に蓄積し始めたら、設計は失敗している証拠だ。情報だけを整備しても、それを使う人の“行動と判断”を設計していなければ、情報は死ぬ。

逆もまた然り。人の行動だけを想定して、情報の流れを設計しなければ、結果として非効率・重複・属人化が発生する。

情報と人、この二つの流れを“両輪”として設計する。それが「システム設計の本質」だ。

このように、設計とは「仕組みづくり」のことではない。“人が安心して迷わず動ける仕組み”を言語化し、図示すること。

それはまさに、「経営構造そのものを言語化する行為」である。

システム導入やDXは、ツールを買うことではない。自社の“動き方”を再設計することであり、その設計があるからこそ、ITが組織にフィットする。

設計は“セキュリティ対策”そのものである

設計があることは、実は最大のセキュリティ対策でもある。なぜなら、構造が明確であれば、曖昧な運用が生まれにくいからだ。

想定外を減らすことが最大の安全対策

設計によって情報の流れが明確になると、責任と権限の範囲も自ずと整理される。たとえば「誰がアクセスできるか」「更新はどこで」「バックアップのタイミングは」などの基本設定も、設計があるから自然に考慮される。反対に、設計がないと、すべてが“運用任せ”となり、属人的な処理や曖昧な権限が横行し、セキュリティリスクが高まる。

「安全な設計」とは、経営の透明性そのもの

中小企業の情報漏洩の多くは、外部からの不正アクセスではなく、内部の設定ミスや運用ミスによるものだ。設計がきちんとされていれば、運用の整流化が促され、結果として安全性が向上する。「安全な設計」とは、組織の透明性、すなわち経営の健全性そのものを指すのである。

経営者が理解すべき“設計の3階層”

設計は1枚岩ではない。目的と役割に応じて3つの階層に分かれ、経営者が関与すべきポイントも異なる。

| 階層 | 設計の対象 | 経営者が関与すべきポイント |

| ① 業務設計 | 現場フロー・責任・判断基準 | 会社の「こうありたい姿」を描く |

| ② システム設計 | 情報の流れ・データ構造・権限設定 | 経営とITの橋渡しを担う |

| ③ 技術設計 | プログラム・サーバ・ネットワーク | 専門家への委任と検証体制 |

①と②は経営者が主導すべき領域であり、③は専門家に委ねるべきだ。この切り分けこそが「安心して使えるIT環境」を実現する鍵となる。

設計を“経営の意思決定プロセス”に取り入れる

ツールを買う前に、「どう動かすか」を設計する。この発想の転換こそ、成功するIT投資の根幹である。

IT顧問・設計パートナーを置く意味

「ITはわからないから全部業者に任せる」では、設計不在のままツールが導入される。これを防ぐために、“設計を描く人”=IT顧問や設計アドバイザーの存在が不可欠だ。『IT顧問のススメ』でも述べたように、システム会社に発注する前に、設計だけを委託するというステップが、中小企業におけるIT投資の成功率を劇的に高める。

設計を文化にする

「システム導入の時だけ設計する」という姿勢では、本質的な改善はできない。日常業務でも「なぜこの業務をやるのか」「どうすればミスが減るか」といった設計思考を取り入れることで、組織の中に“仕組みで解決する文化”が育つ。これは単なる効率化ではなく、“安心できる経営の基盤”を築くことである。

まとめ:設計とは「未来の安心を描くこと」

設計とは、単にプログラムを書くための図面ではなく、人が安心して働ける仕組みを描くこと。中小企業において最も重要なIT投資は、高価なツールではなく“設計そのもの”である。業務の流れが明確になり、責任と判断基準が共有されることで、属人化を防ぎ、トラブルを未然に防ぐ。すなわち「設計」とは、経営リスクを最小化し、安心を可視化する経営行為なのである。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。