「考えています」…その言葉を口にする人間が、実は何も生み出せていない場面に、経営者として何度直面してきただろうか。考えるとは何か。その実態が曖昧なまま、組織の中では“思考のフリ”が蔓延し、行動のない報告、成果のない提案が積み上がっていく。本稿では、「考えるとは動くための準備である」という視点から、思考と行動の乖離にメスを入れる。中小企業の経営者・管理職が、自社の“考える力”を見直すための実践的ヒントを共有したい。

考えるって、どういう時に使う言葉なのか【考えるとは何か】

「考える」という言葉は、実は非常に都合の良い曖昧さを含んでいる。それを口にする時、人は無意識に“まだ何も決めていない”ことの言い訳に使っている場合が多い。

「考える」は“答えが出ない”ときの自己防衛

「今、考えてます」という発言が出るタイミングはたいてい、“決められない”、“情報が足りない”、“判断が怖い”という場面だ。つまり「考える」とは、迷っている状態のラベルであり、本質的には“焦点を定めようとしている”心理の表れに過ぎない。多くの場合、その言葉の裏には“まだ決められない理由”があるのだ。

情報過多、初体験、不確実性――人は「考える」と言いたくなる

例えば、新しい事業に取り組むかどうか、顧客とのトラブルにどう対応するか…前例がなく、確証が持てない時にこそ「少し考えさせてくれ」となる。これは正常な反応ではあるが、問題は“そのまま止まること”にある。考えるとは、本来「動けるようにする」準備行為であり、“そこで止まる”ための口実にしてはいけない。

「考える」の範囲は、整理から決定、そして行動まで

本当に考えている人は、最終的に「決めて」「やる」ところまで行く。情報を整理し、選択肢を絞り、自分のリソースを見積もり、行動の可否を判断する。つまり、「考える」とは「行動の前提条件」であり、「まだ動けない状態」を正当化する言葉ではないのだ。

「考える人」と「考えない人」の決定的な違い

「考える人」と「考えてるだけの人」…この違いは、仕事の生産性や組織の推進力に直結する。

考える人は「動く準備」をしている

真に考える人は、「どうすれば動けるか?」という問いを持っている。情報を集める際も、比較する際も、すべては「動く」ため。自ら判断の軸をつくり、選択肢を削っていく。そして、「よし、やってみよう」と動き出す。考えるとは、動くために情報を削り込む行為なのだ。

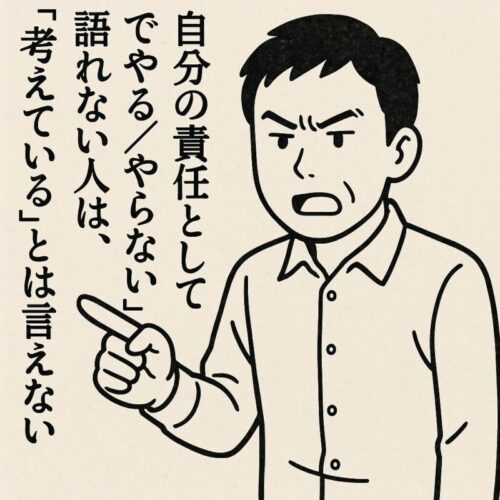

考えていない人は“評論”しているだけ

「こういう情報もあります」「他社はこうしてます」「失敗するかもしれません」…これらは情報ではあるが、“判断”ではない。評論家のように情報を並べ、知っていることを話しているだけで、自分の責任として「やる/やらない」を語れない人は、“考えている”とは言えない。

考えるフリは“納得すること”で止まっている

「うん、それは一理あるね」…この“納得”で止まってしまう人が多い。だが、経営は“納得”では動かない。必要なのは、“じゃあどうするか”の視点であり、答えに向かうために思考を収束させていく行為だ。「考える」とは、情報を削り、行動に向けた設計図を描くことなのだ。

「考える」と「まとめる」はまったく違う

報告書や議事録を「きちんとまとめました」という人に限って、「考えたこと」にはなっていないケースが多い。

まとめただけの資料は「情報の墓場」だ

よくあるのが、打ち合わせの内容を淡々と時系列で並べた“まとめ資料”。誰が、何を、どうするのかが抜け落ちたまま、結果として「書いただけ」で終わっている。これは情報整理であって、思考の結果ではない。

「どうする?」がない=設計がない

考えるとは設計することである。「何をするか」「誰がやるか」「どう進めるか」「どの順でやるか」…この工程を経て初めて、“動かせる状態”になる。逆に、「まとめる」ことは現状の記録に過ぎず、未来を変える行動の設計ではない。

結論より「実行の筋道」を導き出す

重要なのは、結論を出すことではない。むしろ「どうやってそこに至るか」「なぜそれが最適か」という筋道を作り、それが現実と接続しているかを見極めることこそ、“考える”行為の本質である。

「考える」を逃げ道にしていないか?【行動につながる考える力】

「考えておきます」は、日本語特有の“やんわり断り表現”として機能する場合がある。

「考える」は、決断の先延ばしにもなる

「一度持ち帰って考えさせてください」と言った瞬間、責任はその場から消える。これは、決断を先延ばしにするための“魔法の言葉”でもある。特に経営の現場では、考える=決める、と同義であるべきだ。

時間をかけた=考えた、ではない

一晩寝かせたからといって、思考が進んだわけではない。行動につながる設計ができていなければ、時間だけが過ぎて“考えた気分”になってしまう。経営者は「思考の深さ=行動設計の具体性」と定義すべきである。

「やる/やらない」の判断が出ないなら、考えていない

判断とは、選択肢を削ること。「選択肢がまだ多くて…」と言って動かない人は、考えることをしていない。削り込むことこそが、考えるという行為である。経営は決断の連続であり、「決めないこと」が最大のリスクだ。

考えるとは、「自分と現実をすり合わせること」【AI時代 考える力】

AIのような便利なツールが急速に広がっている今、かえって「考える力」が必要不可欠になってきた。皮肉なようだが、情報がありすぎる社会では「答えに振り回される危険」が以前よりも格段に高くなっている。特に中小企業の経営においては、この“自分の頭で考える”という行為の価値が、これまで以上に重くのしかかる。

他人の答えでは現場が動かない…AIと現実のズレ

ChatGPTや検索エンジンを使えば、どんなテーマでも“それっぽい答え”は出てくる。「業務効率化の方法」「従業員のモチベーション管理」「IT投資の考え方」……正論はいくらでも並べられる。だが、経営の現場はもっと泥臭く、複雑で、時に理屈が通じない。人間関係、顧客の癖、社員の気質、突然のトラブル、予算の縛り…そうした現実の中で、AIが出してくるのはあくまで“参考”であって、“現実にそのまま使える解”ではない。

「机上の空論ではなく、目の前の現実とフィットしているか?」この視点を持たない限り、AIの答えに踊らされて、かえって意思決定を誤る危険すらある。つまり、AIの活用は思考停止を助長する道具にもなり得るのだ。

自分の条件を基に設計する…正解ではなく“適合解”を作る力

例えば、同じ「業務のデジタル化」という課題でも、社員数が10人の製造業と、50人規模のサービス業では“やるべきこと”はまるで違う。クラウド化を進めようにも、ネットワーク環境が貧弱だったり、ITリテラシーが低かったり、予算が限られていたり…これらの「現実条件」を踏まえないと、どんなに立派な答えでも意味がない。

ここで必要になるのが、「自分の会社に合った形に落とし込む力」、つまり“適合解”を作る力だ。これはAIにもGoogle検索にもできない。どこに時間をかけるか、誰に任せるか、何を捨てて、何を優先するか…その判断ができるのは、その現場の責任を背負っている人間だけだ。

AI時代こそ“思考の骨格”が問われる…情報はある。でも決められない人間が増えている

AIは情報を整理するが、判断はしない。これは経営においては致命的な違いだ。現実には、「情報は揃った。でも決められない」「選択肢は出てきた。でも行動に移せない」という人が増えている。要するに、“考えていない”のだ。

考えるとは、選ぶこと。削ること。そして決めること。

この骨格がないままAIを使うと、「それっぽい答えをコピペして終わり」「テンプレ資料を作って満足」という状態になる。つまり、アウトプットはあるが、判断も覚悟もない。中身が空洞化するのだ。こうして現場とズレた提案や施策が連発され、誰も動かない、何も変わらないという悪循環が生まれてしまう。

だからこそ、考えるとは「自分と現実のすり合わせ」なのだ。

どんなに便利なツールがあっても、それを活かせるかどうかは「自分の思考の軸」があるかどうかにかかっている。他人の思考を借りる前に、自分の頭で「何が本当に必要か?」「今、決めるべきことは何か?」を見極める。それがなければ、いくら情報があっても、それはただのノイズになる。

このように整理すると、AI時代の「考える力」がどれほど重要かがより伝わりやすくなるだろう。特に中小企業の現場では、“他人の答え”ではなく“自分たちの答え”が求められている。その自分たちの答えを導くためにこそ、“考える”という行為が必要なのだ。

考える力を鍛えるには、“問い”を変える

中小企業において、思考力のある人材を育てたいと思うなら、最初に見直すべきは「問いの質」である。なぜなら、問いが浅ければ、思考は表面的になる。逆に、問いが深ければ、行動の質まで変わる。つまり、“何を問うか”でその人の思考の深さと行動の方向性が決まる。これは個人だけでなく、組織全体にも言えることだ。

「何が正しいか?」より「何が合っているか?」を問う

中小企業の現場では、「正しい答え」よりも「自社に合っているか」が重要である。にもかかわらず、「正論」を求める癖が抜けない人は多い。たとえば、マネジメントの書籍やセミナーで語られる成功法則を、自社にそのまま当てはめようとしてもうまくいかない。

なぜなら、その正論は“大企業の話”であったり、“リソースが潤沢な環境”を前提にしていることが多いからだ。中小企業には中小企業なりの“現実”があり、正解探しに時間を使うよりも、「うちの会社にはこのやり方が合っている」という適合解を見つけ出す方が何倍も価値がある。

経営者自身がまず、「何が正しいか?」ではなく、「今のうちに合っている方法は何か?」を問い直すこと。それが考える力の第一歩になる。

「なぜやるべきか?」ではなく「どうすれば動けるか?」に問いを変える

「なぜやるのか?」という問いは、一見すると論理的で立派な問いに見える。だが、実はこの問いには落とし穴がある。なぜなら、「やらない理由」を見つける言い訳にも使えてしまうからだ。たとえば、「リスクがあるから今はやらない」「人がいないから難しい」といった具合に。

むしろ問うべきは、「どうすれば、今この状況で一歩踏み出せるか?」である。これは行動前提の問いであり、「やる/やらない」ではなく「どうやるか」に思考を集中させる問いだ。

この問いに切り替えるだけで、社員の提案や議論も変わってくる。「できる/できない」の二択ではなく、「やる前提で工夫する」という発想が育つ。

経営者は、社員の発言を聞いた時に、「で、どうすればやれそう?」と問い返してみてほしい。たったそれだけで、思考のスイッチが入る。

問いを共有する文化が、「考える組織」をつくる

「考えてるのか?」「もっと考えろ」…この言葉は、考えることの強要であって、思考を深める問いにはなっていない。社員の思考力を伸ばしたいなら、「どんな問いを持っているか?」を聞くことの方がよほど効果的だ。

たとえば、定例会議で「今月の課題は?」と聞くのではなく、「今月、何をどう変えれば数字が動きそうか?」と問いかける。それに対し、「人が足りない」「忙しい」という声が出たとしても、「じゃあ、どうすればその中で動かせるか?」と問い続ける。答えを急がせるのではなく、問いを深掘ることに意味がある。

この“問いを共有する文化”が根付くと、社員同士が「今の問い、ちょっと浅いんじゃない?」と自然にフィードバックし合えるようになる。これは極めて健全な状態だ。「問いで空気をつくる組織」は、自ずと“考える組織”になる。

【実践ヒント】問いを変えるために、今すぐできること

- 会議の冒頭に「今週の問い」を立て、皆で共有する(例:「今の仕組み、誰に一番負担がかかってるか?」)

- 提案を受けた時、「その提案は“誰にとって”良いのか?」と視点をズラす質問を投げる

- 部下の報告に対して、「で、何が問題だった?」と本質を問う癖をつける

問いが変われば、考える深さが変わる。考える深さが変われば、行動の選択肢が変わる。経営者が率先して“問いを変える姿勢”を見せれば、社員もまたそれに呼応する。中小企業の思考力とは、まさにこの問いのデザイン力にかかっている。

まとめ ―「考える」とは行動の前提条件

「考える」は目的ではなく、手段である。最終目的は“動くこと”であり、“成果を出すこと”だ。

本当に考えている人間は、動ける状態を整えている。「考えてるけど動けない」は、まだ整理の段階に過ぎない。考える力が強い組織は、決断が速く、実行が的確だ。

中小企業の経営者は、「考えるとは行動の準備である」と再定義し、その文化を社内に根付かせるべきだ。思考が行動につながり、行動が成果を生む…その当たり前の流れを、もう一度組織の中で再構築していこう。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。