中小企業の経営者にとって、意思決定のスピードと質は業績を左右する最重要要素である。しかし、会議や打ち合わせの場で「それで、結局何が言いたいのか?」というフラストレーションを感じたことがある経営者は少なくない。この“だから何?”という問いが生まれる背景には、「伝える力」の不在がある。とりわけ、経営判断を要する情報や提案において、核心を突かない話し方は、時間の浪費だけでなく、的外れな施策につながるリスクも孕む。本稿では、経営において必要不可欠な「芯を食う伝え方」の要点と、日常業務に即した具体例を通してその実践法を掘り下げる。IT人材不足、情報過多、マルチタスク時代の中で、いかにして経営者は“ズレない会話”を求めるべきか?現場で「だから何?」を回避し、組織を前進させるための視点を提供する。

なぜ話が核心に届かないのか?

伝える側が「核心を食えていない」理由には、心理的な障壁や習慣的な話法がある。それらが重なると、話が回りくどくなり、要点が伝わらない。

自分で本題を理解していない

本人が「何を伝えたいか」を自覚していないまま話すケースは非常に多い。特に現場の担当者が状況報告をする際に、「あれもこれも言っておこう」と思うあまり、結果として伝えたい本題が霞んでしまうのだ。これは理解の浅さだけでなく、「整理されていない思考」のまま口にしてしまうことが原因である。

知識を披露することが目的化している

「相手を納得させたい」という気持ちが強すぎると、背景情報や専門知識の披露に話が偏ってしまうことがある。とくにIT分野や数字を扱う部門では顕著で、「とりあえず資料を作りました」と出されたパワーポイントに何十枚も並ぶグラフやフロー図があるが、最終的に「それで何を決めればいいのか」が曖昧。これは話す側が「知っていること」を出すことで安心しようとしている心理が働いている。

相手の判断基準を無視している

相手が「何を重視しているか」を考慮せず、伝える側の視点だけで話してしまう。たとえば、経営者が重視しているのが「リスクとコスト」であるにもかかわらず、「社内の士気が上がります」といった曖昧なベネフィットばかりを強調する説明では説得力に欠ける。

経営における「付帯情報依存」のリスク【意思決定スピードの低下】

話が核心を突かないまま終わると、判断の場が“情報の掃き溜め”になってしまう。

意思決定が遅れる

報告を聞いても「だから何?」と感じる内容ばかりが続けば、結論が出せない。判断材料が整理されていないと、「もう少し情報を整理してからにしよう」となる。結果、判断が持ち越され、先延ばしになる。これは会議が何度開かれても、決まらないという悪循環を生む。

議論が拡散して結論が出ない

話し方が漠然としていると、聞き手の解釈もバラバラになる。そこに他の幹部や役職者のコメントが加わると、議論は一気に拡散する。結果、結論が出ないままタイムアップというのは、よくある失敗例である。

社員が「結局何をすればいいのか」がわからなくなる

上司や経営者にとっての「意思決定の曖昧さ」は、そのまま社員の「行動の曖昧さ」につながる。「言われた通りにやったつもりだったのに、違っていた」となる原因は、情報の核が抜けている伝達によって生じる。

「芯を食う伝え方」を身につける3つの実践法【伝達力の強化】

経営者や管理職の言葉は、部下の行動を決め、組織の流れを変える力を持っている。しかし、その影響力を活かすには、ただ話すのではなく、「伝わる構造」で話すことが欠かせない。つまり、本質的な伝達力は先天的なセンスではなく、構造的な話し方を意識し、繰り返し訓練することで習得できるスキルである。以下に紹介する3つの実践法は、どれも明日から使える実践的なものだ。

「結論→理由→補足」の順番で話す(PREP法の応用)

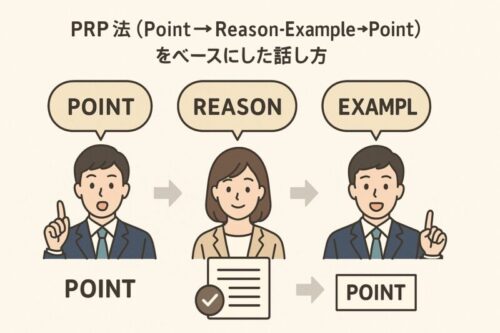

伝え方で最も多い失敗は、説明を始めてから最後に「で、結局どうしたいの?」と聞かれてしまうケースだ。これは、結論を最後まで言わない話し方が原因である。こうした事態を防ぐには、「PREP法(Point→Reason→Example→Point)」をベースにした話し方が効果的だ。

たとえば、ある提案を上げるときには、まず「○○の業務改善施策として、このツールの導入を提案します」(結論)と先に言い切る。続いて「理由は、手作業の時間削減とヒューマンエラーの抑制です」と背景を伝え、「実際、既に類似業務を自動化したA部門では月20時間の削減効果が出ています」と具体例を添える。最後に「従って、全社導入を前提としたテスト導入をご検討ください」とまとめる。このように話すと、聞き手は内容を構造的に受け取り、判断しやすくなる。

PREPは報告・提案・プレゼンだけでなく、メールやチャット、業務指示などにも使える汎用性の高い話法である。「まず言い切る」ことが、伝える力を劇的に向上させる鍵だ。

相手にYes/Noを求められる形で提示する

多くの報告が形骸化する理由のひとつが、「で、どうしてほしいの?」が伝わらない点にある。「報告しました」だけで終わるのではなく、相手に意思決定を促す構造で話すことが必要だ。

そのためには、「検討しておいてください」「一応、共有だけ…」といった曖昧な結びではなく、「○○について承認いただけますか?」「中止の判断でよろしいでしょうか?」というように、YesかNoで答えられる投げかけにすることが重要である。これにより、相手は聞き流すのではなく、思考を「判断モード」に切り替えざるを得なくなる。

また、部下に対しても「やっておいてね」ではなく、「この方法で進めていい?」「水曜までに終わらせられそう?」と問いかけることで、部下も「やらされている」のではなく、自分で決めて動く構造を作れる。

これは、経営者や管理職が組織全体を判断と行動に導くための話し方の技術である。曖昧な言葉をやめ、二択で答えられる提示を徹底すること。それだけで報告の質も意思決定スピードも大きく変わる。

「だから何?」を自分で先に問う習慣を持つ

報告や説明が「長いけど、結局何が言いたいの?」と感じさせてしまうのは、話す本人が“聞き手の関心軸”を想定できていないからである。これを防ぐには、話す前に「この話、相手にとって“だから何?”なのか?」を自分で先に問う習慣を持つことが有効だ。

たとえば、「新しい業務フローの改善点がありまして…」という説明を始める前に、「この話は、A課長に決裁をもらうために話す」「部下に行動指示を出すために話す」と目的と期待するリアクションを先に設定する。これにより、話す内容は自然と要点に絞られ、ズレた説明を避けられる。

さらに「この話を聞いた相手は、何を決めるのか?何をするのか?」を自問することで、話の構成は自動的に締まり、ムダな情報をそぎ落とせるようになる。

「だから何?」は、聞き手から投げかけられる前に、自分で自分に問う。この習慣は、プレゼン・報告・メール・会議など、あらゆる場面で“芯を食う話し方”を支えるベースとなる技術である。

事例で考える――ラーメン屋と営業トークに学ぶ「ズレる説明」と「芯を食う説明」

抽象的な概念は、具体例で補うと理解と共感が一気に深まる。ここでは、現場でもありがちな「ズレた説明」と「芯を食った伝え方」の対比を、笑いを交えつつ解説していく。どちらも経営やマネジメントの場面で“あるある”と頷くケースばかりだ。

ラーメンの味を決めずに椅子や看板ばかり議論するケース

あるラーメン屋の開店準備会議。社長が「目立つ看板が欲しいな、LEDで光らせよう」と言えば、店長は「いや、あえて木彫りの渋いやつで昭和っぽくいきましょう」と反論。バイトリーダーは「椅子はインスタ映え重視で」と口を挟み、業者は「券売機のUIはフルタッチで音声対応もできます」とプレゼンする。

気がつけば、味について誰も一言も触れていない。試作のラーメンを前に、「味はまぁ、あとで詰めましょうか」と流される始末。いや、それが一番大事なんじゃないの?とツッコミたくなる。

このように、周辺要素ばかりにフォーカスして本質が議論されないというのは、実はラーメン屋だけの話ではない。経営会議や新規事業の企画でも、「ロゴは?スローガンは?SNSでのバズらせ方は?」と盛り上がる一方で、「で、何を提供するのか?」が後回しにされる。商品やサービスの本質を置き去りにした議論は、見栄えの良さで勝負しようとする“中身ゼロ戦略”に陥りがちだ。

芯を食う説明とは、まず「味=商品力」の話から始めることである。たとえば「このラーメンは無化調で、他店と差別化できます。だから、看板や椅子は自然派を強調しましょう」という順番が“芯を食っている”構成だ。話の順序で、聞き手の判断軸を作れる。

健康器具の機能を言わずに「人間は歩くことが大事」と説教するケース

「いや〜、人間ってね、歩くように進化してきたんですよ」

「はぁ…」

「狩猟民族だった時代から、体はそうできてるんです」

「で、この器具は何ができるんですか?」

「とにかく歩くことが大事なんです。健康っていうのはね…」

このやりとり、笑ってしまうかもしれないが、現場では驚くほどよく見られる。本人は「相手を教育してる」「納得させようとしている」と思っていても、顧客が欲しいのは“スペックと効果”だ。「どう使うと何が改善されるのか?」という具体情報を伝えないまま、理念や一般論を延々と語られても、心は動かない。

これを会議に置き換えても同じだ。「働き方改革が大事なんです」と熱弁しても、「で、うちの部署では何をすればいいの?」が抜けていたら、それはただの空中戦。「理念」に飛びすぎて現場の判断軸に届かない説明は、結局何も変えない。

芯を食った伝え方ならこうなる。

「この器具は膝への負担を軽減し、毎日15分の使用で歩行姿勢が改善されます。医療機関のモニター試験で〇%の効果がありました。」

聞き手が“判断できる情報”を提示してから、背景に理念を添える。これがズレない話し方である。

このような例は、どの業界・職場でも見かける光景であり、「うちもそうだな」と感じたら、改善のチャンス。“話し方の順番”と“伝える対象の期待”を意識するだけで、説明は一気に“芯を食う”ものへ変わる。

まとめ――「芯を食う言葉」が経営を変える

「結局、この話は何を決めるためのものか?」…この問いを常に意識することが、経営判断の精度を高める最初の一歩である。特に中小企業においては、経営者の一言が組織の方向を決める。その一言が“芯を食って”いなければ、組織は迷走し、時間も資源も浪費される。逆に、「結論を先に」「相手の判断基準に合わせて」「伝える前に“だから何?”を問う」この3つを習慣化すれば、経営のスピードと質は格段に上がる。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ