中小企業の経営者にとって、「任せる」ことは育成の基本とされる。しかし、それだけでは不十分だ。情報があふれる現代では、ただ知っているだけでは社員の心は動かない。経営者自身が「やってみる」ことで得られる経験は、判断に軸を持たせ、言葉に説得力を与え、組織に信頼と一体感をもたらす。本稿では、「任せる勇気」と「やってみる覚悟」の両輪によって実現する、中小企業に最適なマネジメント戦略を提言する。

「知っている」だけでは知識ではない ― 知らないまま任せるマネジメントの危険性

生成AIやネット検索、SNSによって情報収集は極めて簡単になった。一見、情報強者が増えたように見えるが、実際には「知ったつもり」で終わるケースが多く、マネジメントの現場では大きな危険を孕む。

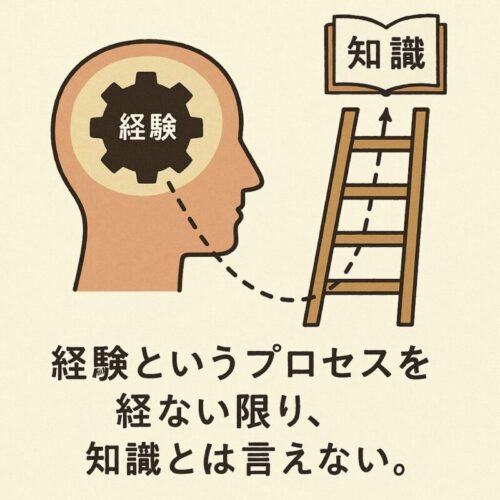

ネットやAIの情報は“判断材料”であり“知識”ではない

経営者がAIやWebで得た知識をそのまま社員に指示するような場面が増えていないだろうか…しかし、それはあくまで“未加工の素材”であり、経験というプロセスを経ない限り、知識とは言えない。AIから得た「使えそうなアイデア」も、自ら使ってみて初めて本当の価値がわかる。経験がないまま語るアドバイスは、表面的な理屈に過ぎず、社員には響かない。

経験がなければ、判断は好き嫌いと感想でしかなくなる

経験のないまま任せた場合、経営者の評価基準はどうしても感覚的なものになる。「この人はなんとなく頼りない」「そのやり方は好きじゃない」といった、主観に基づく指示が組織を迷走させる。こうした“感想評価”が続けば、社員の努力は正当に報われず、モチベーションと帰属意識が失われる。

経験が評価の軸と組織の信頼を生む

経営者が実際にやってみた経験を持っていれば、判断軸にブレがなくなる。「この作業は想像以上に時間がかかる」「このツールは一見便利だが落とし穴もある」といった実感が、現場への理解につながる。社員は、「この人はわかってくれている」と感じ、自律的に行動するようになる。

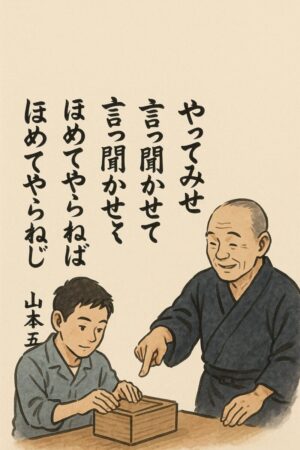

山本五十六の言葉をマネジメントに再解釈する

「やってみせ、言って聞かせて、させてみて、ほめてやらねば人は動かじ」…この山本五十六の言葉は、現代のマネジメントにもそのまま通用する。人を育て、動かすには段階的な関わり方と、経営者自身の姿勢が重要だ。

「やってみせ」=経営者が“やり切る”ことで文化をつくる

何かを導入する、変革を起こす…その前に必要なのは、経営者自身が本気で取り組み、結果を出して“やってみせる”ことだ。ただ触ってみる、試してみるという程度では、社員の心は動かない。「経営者がそこまで本気でやったのなら、俺もやってみよう」と思わせるには、ある種“感心”させるレベルの実践が必要である。

たとえば、業務効率化ツールを導入する場合でも、ただアカウントを作って触ってみたというレベルでは説得力はない。実際にそのツールで業務フローを改善してみせる、自分でマニュアルを整備する、あるいは新しい成果物をつくり上げる。そこまでやって初めて、社員の前で語る資格が生まれる。

「やったことがある」「使ったことがある」ではなく、「ここまで徹底的にやってみたからこそ分かることがある」と言える経営者の言葉は、自然と重みを持つ。そしてその言葉には、社員が信じてついてくる力が宿る。

「言って聞かせて」=背景と文脈を“自分の言葉”で語れるか

指示を出すだけなら誰でもできる。だが、その背景や狙い、なぜ今やるべきなのか、どのような意図があるのか…それを自分の体験や思考に基づいた言葉で語れるかが問われる。

経験のない者の説明は、「どこかで聞いたような話」「また流行りに乗っているだけか」と受け止められる。経営者が本気で取り組み、試行錯誤したうえでたどり着いた言葉であれば、社員はそれを「理念」や「方針」として受け止める。

重要なのは、マニュアルのような一般論ではなく、自分の頭で考え、自分の手で触れ、自分の言葉で語ることだ。「なぜ今、これが必要なのか」「なぜこの手段を選んだのか」「失敗したらどうするのか」…こうした問いに対して、真正面から答えられることが、リーダーの覚悟を示す。

「させてみて」=任せるとは“委ねること”であり“干渉しないこと”

社員に任せるというのは、ただ仕事を振ることではない。「最後まで任せ切る」覚悟が必要だ。途中であれこれ口を出し、逐一修正を入れるようでは、それは単なる“コントロール”にすぎない。任された社員は、「どうせ最後は自分のやり方に変えられる」と感じ、意欲を失う。

本当に任せるというのは、「自分だったらこうはしない」と思う場面でも耐えることだ。そして、結果が思わしくなかったとしても、すぐに正解を押しつけるのではなく、そのプロセスに価値を見出し、共に振り返る姿勢が求められる。

また、任せるからには、経営者自身がその業務やテーマに関する本質的な理解を持っていなければならない。知らないことを任せるのではなく、「理解したうえで、あえて任せる」という姿勢こそが、社員に安心感と責任感を与える。

「ほめてやらねば」=表面的な成果ではなく、“本質を見抜く目”で評価せよ

評価は、「できた」「できなかった」だけでは終わらない。むしろ重要なのは、その裏にある努力、工夫、思考の痕跡に気づけるかどうかである。これは、経営者自身が“自分もやってみた経験”を持っていなければ見抜けない。

たとえば、プレゼン資料一つにしても、単に綺麗にできているかではなく、「どこで悩んだか」「どういう工夫をしたか」「何を試して捨てたのか」といった過程を見抜き、そこをほめることが重要だ。そうして初めて、社員は「この人は見てくれている」と感じ、次も頑張ろうと思える。

“ほめる”というのは甘やかすことではない。本質を見抜き、正しく評価することであり、それは経営者の洞察力と経験値が問われる領域である。

まとめ:経験でアップデートされる経営者が、任せられる経営者になる

「任せる」ことの重要性はよく語られる。しかし、本当に“任せられる”経営者とは、自分自身が実際にやってみた経験を持ち、その上で信じて任せる覚悟を持っている者である。

経験を通じて得た判断軸を持つ経営者は、情報に振り回されず、感情ではなく実感に基づいた評価ができる。これにより、社員は安心して挑戦でき、自発的に動くようになる。結果として、組織全体が自走し、経営者が一人で背負い込まなくても回る体制が構築される。

つまり、「任せる」ためには、まず経営者自身が挑戦し、学び続けることが前提になる。情報を得て終わりではなく、行動し、失敗し、改善する。そのプロセスを繰り返すことで、経営者自身がアップデートされ、真に“任せられる”存在となるのだ。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。