中小企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進しようとする際、よく登場するキーワードが「PoC(概念実証)」である。「まずはPoCから」と言われ、導入前に小さく試すのがセオリーのように語られるが、実際にはPoCで終わらせない「本気のDX投資」には、もっと長く深い道のりが待っている。本稿では、PoCの限界とその先にある現実的なコスト構造、そしてDXを成功に導くベンダー選定のポイントまでを、中小企業経営者の視点で具体的に解説する。

なぜPoCが中小企業に必要なのか

DXに取り組むうえで、多くのベンダーが「こんなに効果があります」「他社も成功しています」といった事例や実績を並べてくる。だが中小企業の経営者にとって、そんな話は正直、どこか“他人事”に聞こえる。どれだけ実績があろうと、自社で使えるかどうかは、自分でやってみないとわからないのだ。

だからこそPoCが必要なのだ。PoCとは、まさに「論より証拠」の考え方である。説明を聞くだけでは不安が残る。実際に小さく試してみて、使えるかどうかを自分たちの目と手で確認する。証拠があってこそ、導入の判断ができる。逆に言えば、証拠が得られないなら、導入をやめるという判断も可能になる。

PoCは「導入前に安心して試すための仕組み」であり、単なる実験ではない。経営判断をするための材料を、現場の実感とともに集めるプロセスである。

DX導入は初期投資が大きく、失敗リスクも高い

中小企業にとってDXの導入は、時間もお金もかかる重たい投資である。しかも、導入しても使われなかったり、期待した効果が出なければ、その投資はそのまま“損失”になる。大手企業のように「失敗も経験のうち」とは割り切れない。だからこそ、小さく始めて、導入の是非を見極めるプロセス=PoCが必要なのだ。

PoCは「小規模・短期間・低コスト」で安全に試せるが、それは入口に過ぎない

PoCの魅力は、まずは限定的な範囲でテストできるという点だ。例えば一部の部門、一つの業務、限られたユーザーだけで運用してみて、成果や反応を確認できる。コストも最小限で済むため、経営判断としてもリスクは抑えられる。

しかしPoCはあくまで「入口」に過ぎない。ここで得られた“証拠”をもとに、本当に自社で活かせるのか、拡張性はあるのか、本番で運用できるのかを見極めなければ意味がない。PoCをしたから成功、ではない。PoCで得られた知見を“続けられる仕組み”に育てていくのがDX投資の本質である。

本番に進むかどうかの“やめる判断”を持つ仕組みとして活用する

PoCの価値は「導入を決める」だけではない。むしろ、導入を“見送る”判断をするための貴重なチャンスでもある。ベンダーの熱量やシステムの完成度に押されて、そのまま本番に移行してしまうケースは少なくない。しかし、PoCの結果が曖昧なまま前に進めば、失敗のリスクは一気に高まる。

だからこそPoCは、「やめる判断ができる仕組み」として設計すべきだ。事前に評価項目を定め、費用対効果や業務改善効果、現場の納得度などを数値や声で把握する。それをもとに、「やるか、やめるか」を冷静に判断する。経営にとって最も価値のあるPoCとは、“やめる勇気”を与えてくれるPoCである。

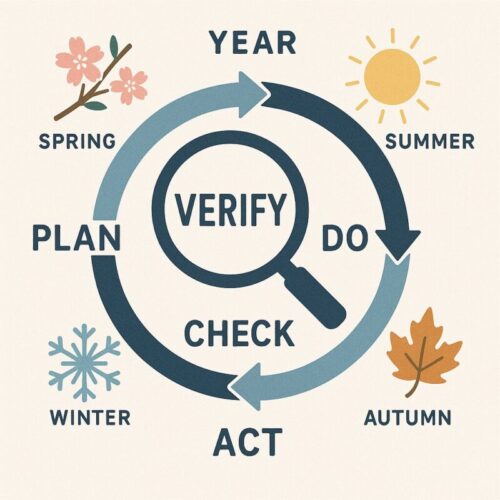

PoCから導入・定着までに必要な期間と覚悟

PoCの期間が3か月であったとしても、導入から定着までの道のりは1年から3年単位で考えるべきである。中小企業のDX投資は短距離走ではなく、明確な戦略と長期的な視野が求められるマラソンだ。そして、ここで忘れてはならないのは、業務というものは「年間サイクル」で動いているという事実である。

PoCは3か月でも、導入までは1年かかる現実

PoCで「技術的に動いた」としても、それはあくまで“理想的な状態”での検証に過ぎない。現場で日々変化する業務の中で、想定どおりに機能するかは別問題である。たとえば、営業部門の繁忙期、経理の決算業務、製造部門の繁忙期納期対応など…それぞれの部署には年に一度しか発生しない業務イベントが存在する。つまり、本当に実用に耐えるかどうかは、1年を通じた業務サイクル全体で検証しない限り判断できない。

PoCが3か月で済んだとしても、システムを業務に落とし込むまでには業務フローの見直し、社内教育、ベンダーとの要件調整など多くの準備が必要だ。特に中小企業では、現場が通常業務をこなしながら新システムへの対応を進めるため、導入までに1年程度かかるケースは少なくない。「3か月でシステムは見えるが、業務は見えない」という現実を直視しなければならない。

導入した後に“運用に載せる”のが最大の壁

PoCや導入はあくまで「スタートライン」に過ぎない。真に難しいのは、導入後の運用フェーズである。ツールやシステムが「使われ続ける」状態にするためには、マニュアル整備、社内ヘルプデスクの設置、トラブル対応フローの構築など、地味だが欠かせない整備が必要だ。

ここでありがちなのが、「導入したけど誰も使っていない」「現場が混乱して余計に時間がかかっている」といった事態である。これではPoCでどれだけ好評価を得たとしても、結果としては投資効果ゼロになってしまう。現場に定着するまでの支援体制をいかに構築するかが、導入成功の分水嶺となる。

3年かけて定着させる ― 投資を無駄にしないための時間軸

PoC(3か月)→導入(1年)→定着(3年)という時間軸を前提にしなければ、DX投資は成果を出す前に「失敗」と見なされかねない。

業務は季節変動、年次行事、年1回の集計・申告など、年単位のサイクルで回っている。そのため、PoCで見えた課題の多くは“氷山の一角”に過ぎず、1年を通じて検証して初めて「業務との適合性」が見えてくる。これを怠ると、思わぬ場面でボトルネックが発覚し、後戻りできない事態に陥る。

たとえば『IT顧問のススメ』では、リモートワークツールを導入したものの、既存の機器で代替できることを知らずに無駄な投資となった事例を紹介している。事前検証(PoC)では見えていなかった「社内の本当の状況」と「本番運用の障壁」が、導入後に噴出した典型例である。

PoCを過信せず、「実運用を含めた1年の業務サイクルでの実証こそが、本当のPoCである」と位置づけるべきだ。導入から定着までの数年間を見越した覚悟こそが、DXを「続く仕組み」に変える唯一の方法なのである。

見落とされがちな“導入コスト”とベンダー選定の視点

導入費用だけを見て「安い」「高い」と判断してはいけない。中小企業のDXでは、目に見えないコストや、長期的な関係構築が結果に直結する。

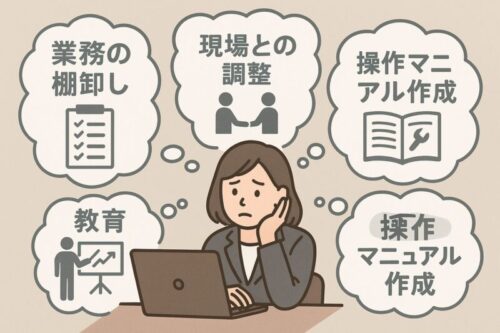

見えるコストと見えないコスト

システムの導入費用や月額利用料などの“見えるコスト”は計上しやすい。しかし、業務の棚卸し、現場との調整、教育、操作マニュアル作成など、プロジェクトに付随する“見えないコスト”こそが経営資源を大きく消耗する。

完成品ではなく“自社仕様”を作るプロセスを見越したコスト計画の必要性

中小企業の現場は十社十色である。汎用的なパッケージソフトでは現場に合わないことが多く、「うちはこの機能いらないんだけど」「逆にこの操作ができないと困る」といった事態が起きる。PoCでは、それを「自社仕様にどれだけ近づけられるか」を検証する意識が必要だ。

PoCはベンダー選定のリトマス試験紙

PoCの過程で、次の3点を観察することがベンダー選定の肝となる。

- 技術的に動作するか:既存の業務システムとの相性や連携のスムーズさを検証

- 現場で本当に役立つか:操作性や使いやすさ、現場担当者の声が反映されているか

- 費用対効果を数字で測れるか:ROIの試算、削減工数の可視化が可能かどうか

さらに、ベンダーが「提案力」「改善姿勢」「伴走する覚悟」を持っているかもチェックポイントである。

経営者が押さえるべき判断ポイント

DXプロジェクトの成功には、経営者自身が中長期的視野を持ち、冷静な判断軸を持つことが欠かせない。

- PoCは3か月、導入には1年、定着には3年を想定する

☑️ 焦らず構えることで、現場の混乱を避け、改善の余地を確保できる。

- 費用対効果は「売上貢献」「業務効率」「リスク回避」で整理する

☑️ システム導入の評価は、数字だけでなく“現場の体感”も含めて行うこと。

- 本格導入前に“やめる判断”を持つ仕組みを整える

☑️ 意思決定フレームを用意し、惰性で本番に移行しないようにする。

- ベンダーを「発注先」ではなく「伴走者」として捉える

☑️ 自社に寄り添い、時に耳の痛いことも言ってくれる存在こそ、成功のパートナーである。

まとめ:PoCはDXのスタート地点に過ぎない

PoCとは、「とりあえず試してみる」ではなく、「本番を想定した最初の一歩」である。中小企業がDXを成功させるためには、PoCで得た知見を活かしつつ、導入→定着までのプロセスにしっかりと投資をすることが重要だ。

「安く・早く・簡単に」は幻想である。現実には、1年かけて導入し、3年かけて運用に馴染ませるくらいの覚悟が求められる。そして、その過程で自社と伴走してくれるベンダーを見つけることが、最大の成功要因となる。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。