中小企業の経営者にとって、IT投資やDX推進は避けて通れない経営課題となっている。だが、現実には「金をドブに捨てる」ようなIT導入に陥ってしまう企業が後を絶たない。その背景には、IT支援者=「士業」的なアドバイザーに頼りすぎる構造がある。弁護士や税理士と同様に“契約”という形で支援を受けるスタイルでは、ITの現場では通用しないことが多いのだ。いま求められているのは、ITを「教え」「導き」「伴走する」存在…つまり「IT師」なのである。本稿では、「士」と「師」の本質的な違いを整理しながら、中小企業が契約すべき真のIT顧問像を明らかにしていく。

「士」と「師」の違いを整理する

中小企業が外部の専門家を選ぶ際、「士業」か「師業」かという視点は非常に重要だ。ここでは両者の違いを明確にすることで、IT顧問選定の新しい基準を提示する。

士=助言や代行を行う存在(弁護士・税理士など)

士業とは、専門知識に基づいて助言を行い、場合によっては代行も担う職業群である。典型的な例が弁護士や税理士であり、書類作成や行政手続き、トラブル対応といった「代行業務」に強みを持つ。問題が発生してから対応する「事後型支援」が多く、業務への関与も限定的だ。

ITにおいても、こうしたスタンスを持つアドバイザーが存在するが、それでは中小企業の現場にはフィットしない場面が多い…というより、知識や知見だけ与えられてもどうしようもないことが多い。情報や正しい判断があっても、じゃーどうする?どうやって?誰がやるのか?それがクリアにならない限り何も進んでないことになってしまうのだ。

師=教え導き、自立を促す存在(医師・教師など)

一方で「師」の役割は、相手の成長や自立を目的とする。医師や教師は、単に指示を出すのではなく、患者や生徒が自分の意思で行動できるように導く存在である。問題の根本を見抜き、相手に寄り添いながら進めていく姿勢は、IT顧問にもそのまま当てはまる。

そして、時には自らが手を動かし現場に出て機器設定やシステム構築を実践する…知識と経験に基づく実務ができるのだ。求められるのはこのようなスタンスを持つ「IT師」が必要とされているのだ。

技師=実務を担う専門技術者(臨床工学技士など)

加えて、技師的な要素も見逃せない。現場の技術的な実装・操作・保守などを担う役割であり、単なる助言ではなく“手を動かす”部分をカバーする。繰り返しになるが、IT顧問にもこの役割が求められている。つまり、「士」「師」「技師」を統合的にこなせる存在こそが理想的なIT顧問である。

なぜ中小企業に「IT師」が必要なのか

中小企業におけるIT導入は、「提案」や「助言」だけではまったく機能しない。では、なぜ「IT師」が必要なのか。その理由を具体的に掘り下げる。

IT分野は「助言」だけでは動かない

ITは「やるか・やらないか」ではなく、「どうやるか」がすべてである。たとえば、セキュリティツールを導入しても、設定ミスひとつで逆に脆弱性を生み出す。単なる助言だけではITは機能しない。中小企業には「じゃあ、具体的にどうやるのか」を実践で示せる存在が必要である。

社内にIT人材がいないため実装と教育が必須

多くの中小企業には専任のIT人材が存在しない。日々の業務を支えつつ、新たなデジタルツールの導入やDX推進を行うには、外部に頼るしかない。そして、その外部人材は「教えてくれる人…導いてくれる人」でなければならない。現場に根ざし、手を動かし、社員を教育してくれる…そんな「IT師」が求められている。

ベンダー依存や形だけのデジタル化を防ぐには「伴走」が必要

IT投資において多発する「導入したけど使われていない」問題。その根本には、ベンダー主導の導入、あるいは経営者だけの意思決定による「現場不在のIT化」がある。こうした形骸的なDXを防ぐには、企業と一緒に走ってくれる「伴走型」のIT顧問が不可欠である。これは『IT顧問のススメ』でも「金をドブに捨てるIT投資の典型」として指摘してる。

「士的IT顧問」と「師的IT顧問」の違い

同じ「IT顧問」と名乗っていても、そのスタンスには大きな差がある。ここでは「士的」と「師的」なIT顧問の違いを明確にする。

士的IT顧問=口頭での助言中心、実務には踏み込まない

士的IT顧問の典型は「口頭だけ」の支援スタイルである。会議には参加するが、実際の現場や社員教育には関与しない。「これは導入すべきですね」という提案に終始し、導入後の混乱や定着まで見届けない…つまり、責任が限定的である。

経営者が困っているのは「何をどうすればいいか」だけではなく、「誰がそれをやってくれるのか」という現実的な問題だ。理屈や資料では動かない。現場は“動ける人”を求めている。

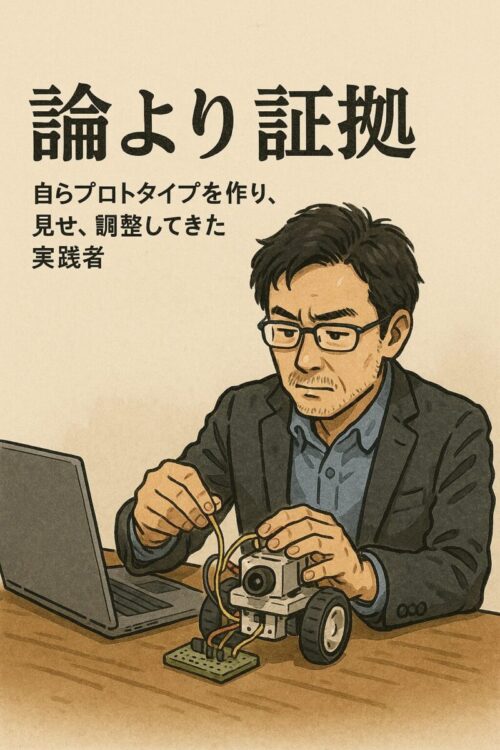

だからこそ、中小企業にとって「論より証拠」なのだ。口頭で語るだけの顧問よりも、自らプロトタイプを作り、ツールを仮導入して見せ、サンプル設定までやってみせる…そうした“手を動かす顧問”こそが本当に信頼を得る。助言は、実装の裏打ちがあってこそ価値がある。

師的IT顧問=ハンズオンで導入・教育を行い、自立を促す

対して「師的IT顧問」は、導入から運用、そして社員の定着までを見届ける存在である。教え、実践させ、うまくいくまで伴走する。短期的には手間もコストもかかるが、最終的には「社内で回る仕組み」をつくり、自立を促す。

師的IT顧問は、資料よりも現場を見て判断する。仕様書よりも一緒に動いてフィードバックを得る。

その姿勢こそが「IT顧問=実践者」という信頼の根拠になるのだ。

士だけでは中小企業のITは回らない現実

中小企業のIT導入において、「指示だけで現場が動く」ということはまずない。現場には知識も経験もなく、疑問が生まれたときにすぐに聞ける存在が必要なのだ。だからこそ、実務・教育・指導まで担える「IT師」の必要性が高まっている。

もはや「知っている」だけでは足りない。「できる」「やったことがある」が求められている。

「論より証拠」の価値を実感している経営者であれば、“口だけ士業”ではなく“証拠を見せられるIT師”を迷わず選ぶはずだ。

経営者が「士」と「師」をどう見極めるか

経営者がIT顧問の選定を誤れば、IT投資は“博打”になる。導入したツールが使われず放置され、社内に定着しないまま月額費用だけが垂れ流される…そんな事例は枚挙にいとまがない。では、どうすれば“口だけ”の士業的アドバイザーを見抜き、現場に貢献できる「師的IT顧問」を見極められるのか。以下に、経営者が見るべきチェックポイントを示す。

実際に手を動かした経験があるか?(実装力)

プロジェクトの現場に入り、自ら構築や設定を手掛けた経験があるか…ここが出発点である。提案書の作成や製品の比較検討だけでは、中小企業の複雑で“整っていない”現場は動かない。

「論より証拠」。自らプロトタイプを作り、見せ、調整してきた実践者だけが、経営者の不安に“形”で答えられる。机上の空論ではなく、成果を見せてきたかどうかが、信頼の分かれ道となる。

社員に教えた実績があるか?(教育力)

中小企業にとって、ツールの導入と同じかそれ以上に重要なのが「社員教育」だ。現場が使いこなせなければ、どんなシステムも“置物”に過ぎない。顧問として、IT初心者にも分かる言葉で指導し、運用まで定着させた実績があるか。

口先のセミナーではなく、マンツーマンで指導し、マニュアルを作り、現場の不安に伴走してきた経験があるか──これが師的IT顧問の条件である。

経営の言葉でROIを説明できるか?(経営感覚)

「導入したら便利になります」では経営者は動けない。IT投資に求められるのは数字で語れる成果だ。たとえば、「業務時間が月30時間削減される」「残業代が月10万円減る」「月次の業績報告が2日早く出せるようになる」といった形で、“経営の言葉”でROI(投資対効果)を説明できるかが重要だ。

技術だけを語る人は“技術者”にすぎない。経営の文脈で語れる人こそ、経営者が選ぶべきIT顧問である。

「助言だけで終わる人」か「伴走してくれる人」か

最終的に見るべきは、「この人は本当に一緒に走ってくれるのか?」という視点だ。会議室での助言、提案資料の提供、アドバイスのメール…それだけで満足する「士」ではなく、汗をかき、泥を踏み、社内のITリテラシーを育てながら、二人三脚で結果を出す「師」こそが必要だ。

その違いは、名刺の肩書では分からない。会話の中で「実際にどこまで一緒にやってくれるか」「過去にどんな現場で、どんな結果を出してきたか」を具体的に聞くことで見極めるべきだ。

💡簡易チェック:このIT顧問、師?それとも士?

以下にあてはまる数が多いほど、「師的」IT顧問である可能性が高い。

まとめ ― 中小企業が契約すべきは「IT師」

士業では不十分、師業こそが現場を動かす

IT顧問を「士業」として捉える視点では、中小企業の課題を解決できない。助言や形式的なレポートだけでは、IT化・DXは絵に描いた餅で終わってしまう。

中小企業に必要なのは、士・師・技師を兼ねた「IT師」

実務もこなせて、社員教育もでき、経営視点で語れる…そんな「IT師」こそが、これからの中小企業に求められる人材である。単なる顧問契約ではなく、伴走型パートナーとしての位置づけが不可欠だ。

経営者は“肩書き”ではなく“伴走力”で選ぶべき

大事なのは、士か師かではなく、「どこまで一緒にやってくれるか」。経営者は「口だけコンサル」に頼るのではなく、「共に走り、導くIT師」と契約すべきだ。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。