中小企業が自律型組織を目指すうえで欠かせないのが「リーダーシップを発揮する社員の育成」だ。だが現実には、経営者の理念や方針が現場に浸透せず、指示待ち体質が残っている企業が多い。その背景には、「どんな行動が評価されるのか」が不明確な評価制度の存在がある。

社員のリーダーシップを醸成するためには、文化形成だけでなく、評価制度がそれを支援しなければならない。本稿では、中小企業が実践可能な定性・定量のバランスをとったリーダーシップ評価制度の設計方法と、5つの具体的な評価軸について解説する。

評価制度がリーダーシップ文化を後押しする理由

評価制度は「企業文化を具体化する装置」である。リーダーシップを発揮する文化があっても、評価されなければ誰も行動しない。

なぜリーダーシップが「見えなくなる」のか

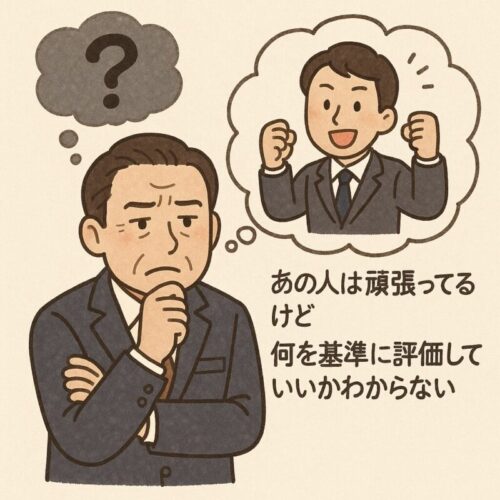

リーダーシップとは、役職者だけの専売特許ではない。だが評価制度が「売上」「業務量」「在籍年数」といった定量的な要素に偏重していると、現場で主体的に動いた社員の努力は“見えない貢献”として埋もれてしまう。

特に中小企業では評価の指標が少ない分、経営者の主観が強く働く傾向があり、「あの人は頑張ってるけど、何を基準に評価していいかわからない」という事態が起こる。これはリーダーシップを発揮する社員にとっては大きなモチベーション低下要因だ。

定性評価の重要性と誤解

リーダーシップ行動は、数値では表しにくい。たとえば「後輩を指導していた」「チーム内の対立を調整した」などは、成果に直結しなくても組織にとって極めて重要な行動である。だが、多くの中小企業では「数字に表れないものは評価しづらい」という理由で無視されがちだ。その結果、空気を読んで動く人よりも、単に売上を出す人が評価される構造となり、長期的な組織成長の阻害要因になる。

定性と定量を「対立させない」評価設計

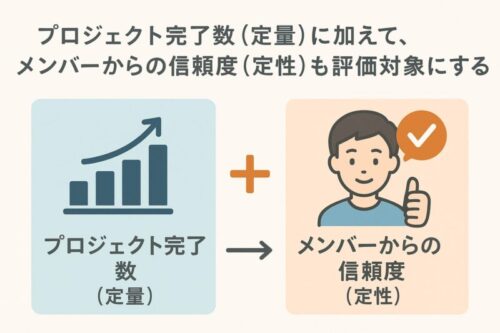

定量評価(数値)と定性評価(行動や姿勢)は、どちらか一方に偏るのではなく「組み合わせてバランスを見る」ことが重要だ。たとえば「プロジェクト完了数(定量)」に加えて、「メンバーからの信頼度(定性)」も評価対象にすることで、短期成果だけでなくプロセスや姿勢を評価できる。さらに、定性項目は「項目を明確に定義」することで主観を排除できる。たとえば「協調性」ではなく「他メンバーの業務を自主的に支援した頻度」など、行動レベルで具体化することが求められる。

中小企業に最適な「リーダーシップ評価軸」5選

ここでは中小企業が現実的に導入できる、リーダーシップを測るための5つの評価軸を紹介する。

1. 主体的提案力:自ら課題を見つけて動いたか

「指示されて動く」のではなく、「課題を見つけ、提案し、動く」ことはリーダーシップの基本行動である。これを定量化するためには、月次や半期の自己申告レポート制度を設け、本人の発案した業務改善提案や新たな試みを記録する。また、その提案がチームやプロジェクトにどう影響したかを、上司やメンバーからのフィードバックで評価する。

2. 周囲への影響力:協働の質と広がり

たとえば「後輩の教育に関与した」「他部署と連携した」など、社内での影響力や橋渡し的な動きを評価対象とする。ここでは360度評価やプロジェクト単位でのピアレビュー制度を導入することが有効である。ただし、「人気投票」ではなく「貢献度に基づく記録」であることが評価の肝になる。

3. チャレンジ行動:失敗しても挑戦したか

「結果よりプロセスに注目する評価軸」として、挑戦行動自体を評価することが重要だ。「未知の業務へのチャレンジ」「提案して却下されたが準備したプロセス」など、実際の失敗経験も含めて記録し、評価につなげることで、挑戦する文化を組織に根づかせる。

4. 学習と成長の継続:どれだけ学びに投資したか

社外セミナーへの参加、読書会、資格取得、社内研修講師としての発信など、学びに対する姿勢を評価する。自己申告に加えて、簡易な活動ログを設けることで客観的記録として残す。これは「言語化能力」「発信力」「情報の構造化」にもつながり、組織知の蓄積に貢献する。

5. 組織文化への貢献:ビジョンと価値観の体現

会社のビジョンやパーパスを「日常の判断軸」として行動に落とし込めているか。発言や判断の中でビジョンを引用したり、社員間で文化を守る姿勢を示すことを観察・評価の対象とする。ここではマネージャー層の主観的な印象に頼らず、観察ログや周囲からのエピソード報告が評価精度を高める鍵となる。

評価制度を定着させる3つのポイント

導入した制度を“形骸化”させずに運用するための現実的な方法を解説する。

定義の明確化と共有

評価制度そのものの「定義の曖昧さ」が制度運用を止めてしまう最大の要因である。リーダーシップの定義、行動指針を全社員に文書で共有し、「評価対象であること」を明確にすることで制度は機能する。

フィードバックの頻度を上げる

年1回の人事評価では遅すぎる。評価軸を月次の1on1面談に組み込み、行動の事実をリアルタイムに評価するフローを定着させるべきだ。特に定性評価の正当化には「記録」と「言語化」が必要となる。

第三者の目を入れる

外部の視点は評価制度を健全に保つための必須要素である。経営者が全てを決める体制は、評価の公平性や透明性を損ないやすい。そこで「IT顧問」や外部コンサルを交えた定期的な評価レビューを推奨する。

まとめ:評価制度は経営者の覚悟で文化に変わる

リーダーシップを育てる文化を築くためには、まず経営者が「どんな人材を評価するのか」を明確にし、それを制度として言語化する必要がある。制度設計の失敗は、ほとんどが“抽象的な基準”と“実行力の欠如”にある。

中小企業にとっては、リーダーを育てることは未来を育てることと同義である。制度で支援しなければ、文化として定着することはない。まずは「何を育てたいのか」を明文化し、評価制度に落とし込むところから始めるべきだ。評価は文化を創り、文化は企業の競争力になる。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。