情報セキュリティ対策というと、多くの経営者はサイバー攻撃やウイルス感染、メール誤送信など電子データに関するリスクをまず思い浮かべる。しかし、現実にはペーパーレス化が進んだ今も、紙の契約書・見積書、USBメモリや外付けHDDといった物理メディアは依然として業務の中に存在している。

こうした紙や物理的媒体は、置き忘れ・紛失・盗難といったシンプルな要因で情報漏えいを引き起こし得るにもかかわらず、ITベンダーやツール販売の提案では軽視されがちだ。本稿では、中小企業でも実現可能な低コストかつ運用負担の少ない「紙と物理メディアの情報セキュリティ対策」を、経営者視点とマネジメント戦略を交えて解説する。参考として【総集編】中小企業向けセキュリティ対策の正解とは?過去記事から学ぶ最新実践知識(セキュリティ対策記事の知識ベース2)や、【徹底解説】セキュリティ対策ガイドライン 5か条!(セキュリティ対策記事の知識ベース1)を参照している。

紙・物理メディアの情報漏えいを防ぐマネジメントの基本

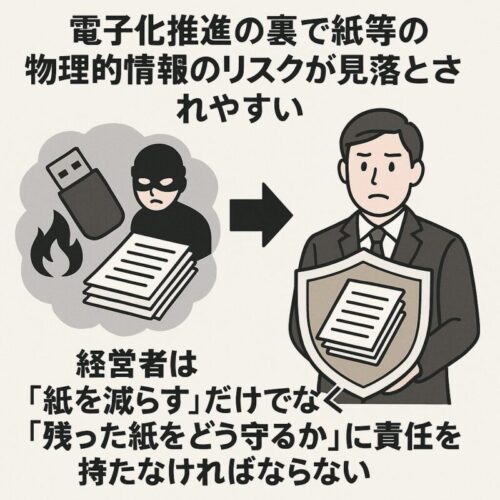

電子化推進の裏で紙やUSBなど物理的情報のリスクが見落とされやすい。経営者は「紙を減らす」だけでなく「残った紙をどう守るか」に責任を持たなければならない。

放置・紛失防止のための物理管理ルール

紙の見積書や契約書、USBメモリが机や車内に放置されるのは、多くの場合「つい後で片付けよう」という心理からだ。これを防ぐには、保管ルールを明文化し日常的に徹底することが重要である。たとえば鍵付きキャビネットを部署ごとに設置し、重要書類は必ず終業時にそこへ収納する。USBや外付けHDDも同様に専用保管庫を用意し、持ち出し記録を残すことで責任の所在を明確化する。これらは数千円〜数万円の投資で導入でき、ツールよりも確実な抑止効果が期待できる。

シュレッダーと廃棄ルールの再構築

情報漏えいは、使用済みの紙をゴミ箱にそのまま捨てる行為からも発生する。中小企業ではコスト削減のために安価な家庭用シュレッダーを利用するケースが多いが、これでは処理速度が遅く従業員が面倒に感じ、廃棄ルールが形骸化しやすい。

業務用クロスカット(またはマイクロカット)タイプを導入し、廃棄専用日や廃棄担当者を決める運用にすることで、手間の分散とルール順守率を高められる。廃棄は「業務の一部」であるという意識を根付かせることが、継続の鍵となる。

持ち出しと返却のワークフロー化

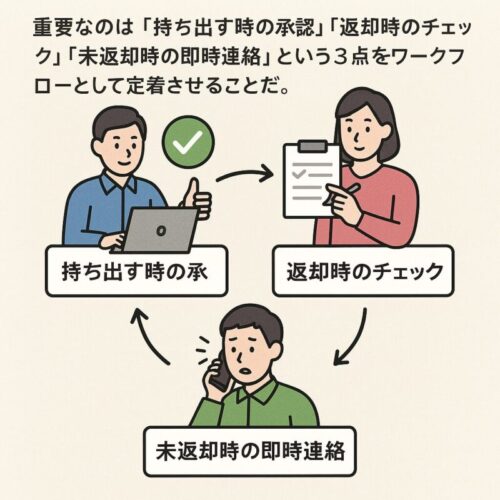

社外での打ち合わせや出張時に紙資料やUSBを持ち出す際は、必ず承認と返却確認を行う仕組みを作るべきだ。Excelや紙の台帳でも運用可能だが、スマホで簡単にチェックイン・チェックアウトできる無料アプリを使えば効率的だ。重要なのは「持ち出す時の承認」「返却時のチェック」「未返却時の即時連絡」という3点をワークフローとして定着させることだ。

電子化だけでは解決しない紙管理の盲点と対策

「紙は電子化すれば安全」という発想には落とし穴がある。電子化できない書類や、電子化後も紙で保管が必要なケースは依然として存在する。

電子化後の紙原本の保管・廃棄計画

契約書や登記関連書類は、法的な原本保管義務がある場合がある。そのため電子化後も一定期間は紙を保存しなければならない。経営者は保存期間を把握し、保管場所・方法をルール化しておくべきだ。期限が来たら廃棄できるよう、保存期限を明記したラベルを貼ると良い。これにより「いつの間にか山積み」という状態を防げる。

電子化時の情報漏えい防止策

紙をスキャンする過程でも情報漏えいは起こり得る。スキャン担当者のPCに一時保存したまま放置されたデータや、USB経由の移動時の紛失は典型例だ。スキャン後は速やかに安全なクラウドストレージや社内サーバにアップロードし、ローカルやUSB内のデータは削除する運用を徹底する。

電子化できない情報の守り方

手書きのメモや図面など、電子化に向かない情報は意外に多い。これらも電子化前提のフローではなく、専用封筒や鍵付きケースでの物理的保護を行うべきだ。コストはかかるが「紙を減らすより、守る方が安い」ケースは多い。

経営者視点での紙セキュリティ運用の定着法

ルールを作っても形骸化するのは、従業員が「守る理由」を理解していないからだ。経営者は紙セキュリティを企業文化として定着させる仕掛けを作る必要がある。

ビジョンとリスクを共有する社内対話

紙やUSBの管理は、単なる事務ルールではなく「会社の信頼を守る行為」である。この意識を浸透させるには、経営者が直接社員に対して情報漏えい事例や損害の具体例を共有し、自社の信用・取引に直結することを説明することが有効だ。

チェック体制を任せる勇気

管理責任を経営者や管理職だけで抱え込むのではなく、現場に裁量と責任を渡すことで、ルール遵守率は高まる。部署ごとに「紙管理責任者」を置き、定期的に棚卸しや点検を任せるのも効果的だ。

運用の簡素化とツールの最小限導入

高額な電子管理システムよりも、現場が使いやすい簡易ツールやアナログのチェック表で十分な場合も多い。重要なのは「続けられるか」であり、「最新か」ではない。IT投資は運用負荷と費用対効果を基準に判断すべきである。

まとめ:紙のセキュリティは経営判断の延長である

サイバー攻撃や電子データの漏えい対策だけでは、情報セキュリティは完成しない。紙や物理メディアは、紛失や置き忘れという単純な要因で重大な事故を招く可能性がある。中小企業にとっては、高額なシステム導入よりも、鍵付き保管・廃棄ルール・持ち出しワークフローといった低コストの運用施策を継続する方が効果的である。

経営者は「紙を減らす」だけでなく「残った紙を守る」責任を認識し、社員全員を巻き込んだ物理セキュリティ文化を構築すべきだ。その際には、外部の専門家やIT顧問を活用して運用面をサポートさせることが、長期的かつ安定した効果を生む最も合理的な戦略である。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。