中小企業の経営において会議は不可欠な意思決定の場である。しかし現実には、定例化した報告会や意味の薄い集まりが多く、経営資源である時間を浪費しているケースが目立つ。ITインフラが整った今、進捗や情報共有はオンラインで即時に行える環境が整っており、全員が一堂に会する必要性は減少している。

それにもかかわらず、会議の「形式」や「慣習」に縛られ、生産性を落としている企業は少なくない。本稿では、中小企業の経営者向けに、本当に必要な会議の条件とその進め方、無駄を省き成果を出すための実践的手法を解説する。さらに、外部ファシリテーター活用による効果と注意点についても触れ、会議改革を経営改善の一手として活用する道筋を示す。

中小企業の会議改革

会議を「やる意味」から見直すことが中小企業の生産性向上の第一歩である。

会議の存在理由を明確化する

会議は本来「皆が集まらなければ決められないこと」を決定する場である。しかし現場では「とりあえず集まる」文化が根付いており、結果として目的不明の集まりが常態化している。目的の曖昧な会議では議論が拡散し、結論が出ないまま終了することも多い。

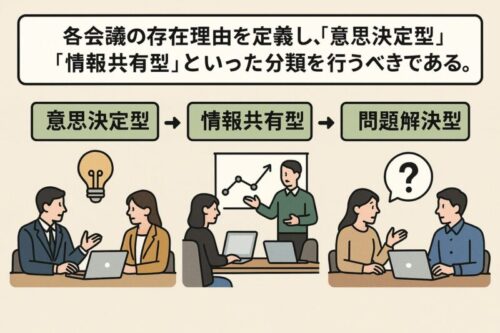

経営者はまず、各会議の存在理由を定義し、「意思決定型」「情報共有型」「問題解決型」といった分類を行うべきである。そのうえで、会議前に議題とゴールを明示し、参加者全員が事前準備できる状態を作る。これにより、場当たり的な議論や時間の浪費を防ぎ、生産性を大幅に向上できる。

情報共有は会議ではなくITで完結させる

進捗報告やデータ共有は、わざわざ時間を合わせて口頭で行う必要はない。現代では、プロジェクト管理ツールやクラウドストレージ、社内チャットなどを活用すればリアルタイムで共有可能である。

重要なのは「誰が」「いつ」「何を」入力するかを明確にし、ルール化することだ。経営者は会議を「集まって話す」だけの場から、「事前に情報が揃った状態で意思決定を行う場」へと転換させるべきである。こうすることで、会議時間を半減しつつ意思決定の質を高められる。

入力をする場合には、必要なことを簡潔に要領よく伝えられないといけない。その場合に必要となるのは「言語化力」だ。

定型的な数値やステータスは言語化の必要がないが、状況や状態…雰囲気など判断がj必要な事項については適切に言語化できるかどうかは重要なポイントになる。

会議での“公開処刑”を避ける仕組み

営業数字の虚偽や業務不備を会議で追及することは、士気を下げるだけでなく、報告の質を悪化させる。問題があれば個別にヒアリングし、必要に応じて改善策を当事者と共有すべきだ。全員の前での指摘は「見せしめ」になりやすく、防御的な文化を生み出す。経営者は会議を恐怖の場にするのではなく、建設的な議論と意思決定の場に変える必要がある。

会議の進め方改善

効率的で成果の出る会議進行には、設計とルールが欠かせない。

事前資料とアジェンダの共有を徹底する

会議の生産性を上げるには、議題・目的・必要資料を事前に共有することが必須だ。これにより参加者は準備を整えた状態で参加でき、会議中の情報共有に費やす時間を削減できる。また、アジェンダには「議論時間の目安」や「決定すべき事項」も明記することで、議論が脱線しにくくなる。事前準備の徹底は、意思決定スピードの向上にも直結する。

時間管理と発言機会の均等化

時間内に会議を終えるためには、進行役が時間配分を厳守し、議論の冗長化を防ぐ必要がある。発言が一部の人に偏ると、多角的な視点が得られない。発言しないメンバーには直接意見を求めるなど、全員が議論に関与できる環境を整えるべきだ。進行役は参加者全員の知見を引き出し、合意形成を効率的に行うスキルが求められる。

必ずしも、参加者全員が発言をする必要があるとは言わない…主観的で根拠や理由の説明がない。感想みたいな意見や、思いつき…のような意見は逆に、場を混乱させるか適切・的確な意見を捻じ曲げてしまうことにつながる。

目的に焦点が合致する意見なのかどうかを見極めがら議論を進める視点は重要だ。

結論とアクションプランを必ず明文化する

会議の最後に「誰が・いつまでに・何をやるか」を明文化し、議事録として即日共有することが重要だ。これにより、決定事項の曖昧化や実行遅延を防げる。議事録はシンプルかつ具体的にまとめ、全員がアクセスできる場所に保存する。経営者は「会議後の実行フェーズ」まで視野に入れた運営を行うべきである。

外部ファシリテーター活用

第三者視点を持つ外部ファシリテーターの導入は、会議改革の効果を加速させる。

外部ファシリテーターの役割と効果

外部ファシリテーターは、中立的な立場から議論を整理し、合意形成を円滑に進める役割を担う。社内の力関係や感情的対立に左右されず、議題に集中できる環境を提供できる点が大きな強みだ。特に、経営方針や組織改革など意見の対立が予想される場面で効果を発揮する。

社内ファシリテーターとの違い

社内の進行役は、どうしても所属部署や個人の立場に影響されやすい。外部ファシリテーターはそのしがらみがないため、会議の本質的な目的達成に集中できる。また、議論を引き出すための質問技術やフレームワーク活用など、専門的スキルを持っているため、短時間で成果を出しやすい。

外部活用時の注意点と選び方

外部ファシリテーターを活用する際は、業界知識や経営視点を持っているかを見極めることが重要だ。単なる進行役ではなく、経営課題を理解し、会議後のアクションにつなげられる人物を選定すべきである。また、単発利用ではなく、一定期間関与してもらうことで会議文化の定着が期待できる。

会議をするのに“お金”をかけてまで、改善・工夫が必要か…との議論もあるかもしれない。が、月次会議や半年に1度、年に1度というような、多人数で有意義な会議にしたいとの狙いがある時は、一度…試してみるのものいいではないか。

この経験がなんかのプラス・改善へと繋がることは期待できるし、決して無駄にはならないだろうと考える。

まとめ:会議改革は経営改革である

中小企業の会議改革は、単なる時間短縮の施策ではなく、経営の意思決定力を高める取り組みである。会議の目的を明確化し、情報共有はITで完結させ、意思決定に集中する場に変えることで、生産性と成果の両立が可能になる。

また、進行の質を高めるためには、外部ファシリテーター活用も有効である。会議は「やること自体」が目的ではない。限られた経営資源を最大限活用するために、会議を経営改善の武器として設計し直すことが、中小企業経営者に求められる重要な戦略だ。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。