中小企業の経営者が人材育成や採用において見落としがちなのが、「認知処理能力」という視点である。学歴や職務経歴では測れないが、実務で最も重要なこの能力が低いと、問題解決力は育たず、判断力も行動力も伴わない。

では、認知処理能力とは何か?その正体とメカニズムを解説し、人による認知負荷の違いや、それをコントロールできる人材とできない人材の違いを明らかにする。そして最後に、社員の認知処理能力を鍛えるマネジメント術を紹介する。表面的な知識ではなく、実務に活きる“認知力”を育てる環境づくりこそ、中小企業の生産性を根本から変える鍵となる。

認知処理能力とは何か?:実務で問われる「思考の筋力」

認知処理能力とは、複数の情報を同時に処理し、仮説を立てて試行錯誤を繰り返す「思考力の筋トレ」である。特に未知の課題に直面したとき、その複雑さに圧倒されず、冷静に思考を展開できるかどうかが評価される。

認知処理の基本メカニズムとは

認知処理とは、「情報を受け取って判断し、行動に移すまでのプロセス」そのものである。例えば、営業であれば顧客の表情や言葉からニーズを読み取り、それを自社製品やサービスに結びつけて提案する。ここで行われているのは、

という一連の認知処理である。学力が高い人でも、このプロセスを現場で柔軟に活用できなければ意味はない。

顧客ニーズ…これは何を求められていて、何を欲しているかを深く捉えることとされている。が、相手の説明が解りやすく整理されたものであっても、それが本当にその顧客に必要なものなのかはわからない。重要なのを何を言っているのかを理解することではなく、「なぜ、それを求めているか?」理由や原因を探り出し、可視化すること。これが本質的な顧客ニーズになる。

言われるがままに対応するだけでは、プロの営業マンとは言い難い…単なる御用聞だ。顧客の求めているものが、問題解決に繋がるとは限らない。そこを分解・整理して、何が必要となるかを理解・納得していただく。顧客ニーズに応えるとはこういうことだ。ニーズは知るものではなく…答えるものでもない…ニーズなのだから応えなければ意味がない。

認知負荷とは?:人による「処理量の限界」の違い

認知負荷とは、脳が処理できる情報の“キャパシティ”を超えたときに生じる心理的な重圧のことである。人によっては「やる気が出ない」「面倒くさい」「混乱する」と感じる場面でも、他の人にとっては「整理すればできる」程度の課題であることがある。つまり、認知負荷の感じ方は個人差が大きい。負荷をうまくコントロールできない人は、すぐにフリーズしたり、他人に依存したりする傾向が強い。

認知処理能力の高い人と低い人の違い

認知処理能力の高い人は、情報の重要度を即座に判断し、必要なことだけを選択して思考を進められる。対して、認知処理能力が低い人は、すべてを並列に処理しようとして混乱し、結局「考えるのをやめる」という選択をしてしまう。こうした違いは、日々の業務遂行力やストレス耐性に明確な差を生む。たとえば、クレーム対応で冷静に対応できる人と、感情的に混乱する人の差は、認知処理能力の差そのものである。

認知処理能力を鍛える実践的トレーニング法

この能力は「先天的な才能」ではなく、「後天的に鍛えられるスキル」である。日々の業務の中に鍛錬の場を設けることが可能だ。

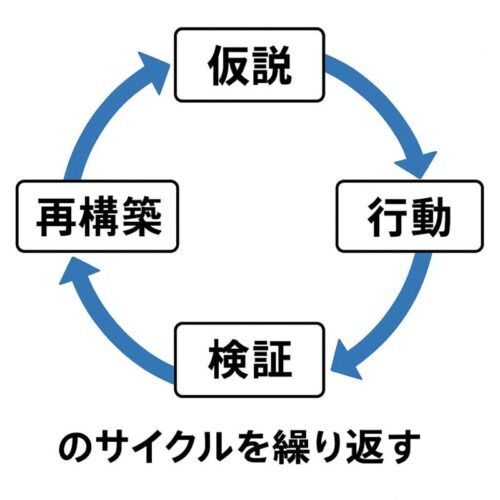

仮説思考と検証サイクルを回す

まず重要なのは、「仮説 → 行動 → 検証 →再構築」のサイクルを繰り返すことである。たとえば、業務改善の提案をさせた後、その結果をフィードバックすることで認知処理能力を鍛えることができる。失敗しても「なぜうまくいかなかったのか」を言語化することで、思考が深まる。これは一回限りでは効果はない。週単位・月単位で継続的に取り組ませることが必要だ。

複雑な情報を図解・可視化する訓練

認知負荷の軽減と処理能力の向上に効果的なのが「情報の視覚化」である。マインドマップやフローチャートを使い、頭の中にある情報を外部に出して整理させる。これにより、思考のパターンが構造化され、複雑な情報でも処理しやすくなる。社員に「図解で報告させる」だけでも、効果はある。

自分の「思考傾向」をメタ認知する

「自分がどう考えがちか」を自覚する力、いわゆる“メタ認知”の訓練も重要である。例えば「私は結論を急ぎがちだ」「不確実な情報に過剰反応する」など、自分の思考の癖を理解することで、不要な認知負荷を回避できるようになる。定期的な振り返りや、日報に「今日の学び」や「判断の理由」を書かせることで、自然とこの力は高まる。

認知処理力を育てるマネジメント:部下を鍛える3つの実践法

認知処理能力は、個人任せでは育たない。上司の関わり方次第で強くも弱くもなる。部下の処理能力を引き上げるマネジメントの要点を紹介する。

❶ 問いを与え、「答えさせる」習慣をつける

「こうしてください」ではなく、「どうするべきだと思う?」と問いかける習慣が重要である。自ら考えるプロセスを毎日の業務に埋め込むことで、認知処理が自動化されていく。ときに遠回りにも思えるが、最終的に自走できる人材になるにはこの手間を惜しんではならない。

❷ 「失敗させる前提」で任せ、問い直す

失敗を前提に小さな裁量を与えること。やらせた後に「なぜそう判断したのか?」と問うことで、認知処理の再構築を促す。この“問い直し”こそが、考える力を引き出す最大のトリガーである。部下の思考力を見極め、あえて荒削りな判断をさせて、その後の修正を通じて能力を育てるという設計が重要だ。

❸ マルチタスクを避け、集中させる

認知処理が未熟な社員に、同時に複数の業務を与えるのは避けるべきだ。処理力を育てるには、まず「一つのことに集中し、成果を出す経験」を積ませること。段階的にタスクを複雑化していくことで、処理力は自然と高まる。

まとめ:認知処理能力をマネジメントせよ

中小企業の現場で求められるのは、スピーディかつ柔軟な問題解決力である。そしてその土台にあるのが、認知処理能力という“実践知”である。これは知識ではなく、「考える力」「構造化する力」「仮説検証の力」であり、日々の業務の中で確実に鍛えられる。

経営者は学歴や表面的なスキルでなく、この“内なる処理力”に注目すべきである。そして、部下に気づかせ、考えさせ、鍛える関わり方を実践すること。それこそが、強い組織を育てる最も本質的なマネジメントだ。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。