中小企業の経営者は日々、社員との信頼関係構築やマネジメントに苦心していることだろう。部下の理解力の差、意見の食い違い、行動の理由…。その背景にあるのは単なる「知識不足」ではなく、「人は物事を自分の見たいように見ている」という根本的な心理構造にある。

本稿では、経営者が陥りやすい認識のズレを明らかにし、より良いマネジメントのための視点転換を提案する。「なぜそうなるのか?」という疑問に、心理的・経営的な観点から答えを出していく。

経営者が理解すべき「人の見方」の違い

人は同じものを見ていても、まったく違うように受け取る。その違いを理解することが、組織内の人間関係を円滑にし、マネジメントを機能させる鍵となる。

見方の違いは「能力」の差ではない

部下や社員の発言に対して「それ、違うだろう」「なんでそうなる?」と反応したくなる場面は日常茶飯事だ。しかし、その受け取り方の違いを、すぐに「理解力が低い」「頭が悪い」と決めつけてはいけない。

実際には、相手の知識不足ではなく、「見たいように見ている」という心理的傾向に過ぎない場合が多い。これは心理学的にも裏付けられており、認知バイアスの一種とされている。つまり、人は見たい情報を選び、それ以外を無意識に排除してしまうのだ。

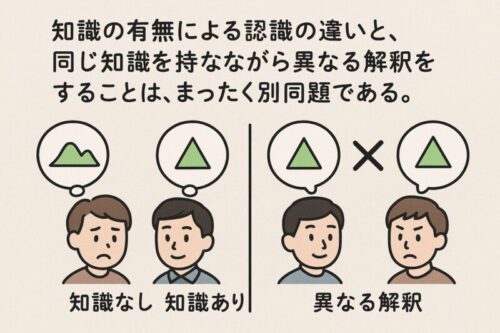

「知らないこと」と「違って見えること」は別問題

よく混同されがちだが、知識の有無による認識の違いと、同じ知識を持ちながら異なる解釈をすることは、まったく別の問題である。

前者は教育や研修で補えるが、後者は根本的に「人間とはそういうものだ」と受け入れる視点が必要になる。教育や経験が同等でも、受け取り方は人それぞれ。これは決して能力の優劣ではなく、「人間の本能」に近い。

部下を変えるのではなく「見方を変える」

マネジメントの基本として、相手の立場に立って考える──という教えがあるが、実際に実践できているかと問われると、なかなか簡単ではない。「理解させよう」とするあまり、相手の見方を否定してしまうことも多いのではなかろうか。

しかし、真のマネジメントとは「相手の視点を尊重しながら、自分の伝え方を変えること」にある。相手の解釈を一方的に矯正しようとするのではなく、「そう見えるのも一理ある」と認めたうえで、共通理解を探っていく必要がある。

「人は見たいように見る」の真意

この言葉は単なる皮肉や諦めではない。マネジメントの本質を突く、極めて実践的な真理である。

認知フィルターがもたらす現実の歪み

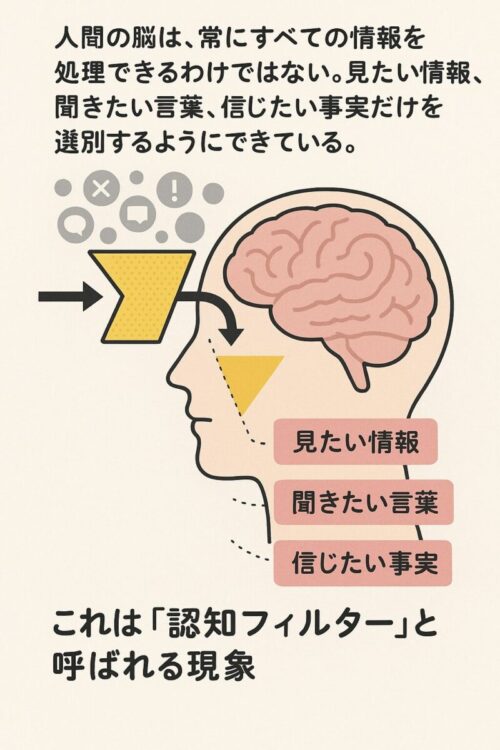

人間の脳は、常にすべての情報を処理できるわけではない。見たい情報、聞きたい言葉、信じたい事実だけを選別するようにできている。これは「認知フィルター」と呼ばれる現象であり、心理学的に広く認められている。

このフィルターの影響で、同じ状況でも人によってまったく違った解釈が生まれる。だからこそ、社内の情報共有においても「正しく伝わったか?」ではなく、「どう受け取られたか?」を重視しなければならない。

聞きたくないことを「なかったことにする」心理

都合の悪い話、納得できない情報は、人は意識的または無意識的に「見なかったことにする」傾向がある。これは防衛本能の一種で、自己の安定を守るために働く心理機能だ。

しかし、この現象がビジネスの場で起きると、伝達ミスや方針の誤解を引き起こす。経営者はこの心理傾向を理解したうえで、「伝えたつもり」ではなく「相手がどう受け取ったか」に焦点を当てて対話をするべきである。

マネジメントは「対話力」で決まる

社員との関係において、何を言うかより「どう言うか」が重要だ。「人は見たいように見る」という前提に立てば、言葉だけで意図を完全に伝えるのは不可能に近い。

だからこそ、「確認する」「共有する」「質問する」というコミュニケーションの往復が必要になる。これがマネジメントにおける“対話力”であり、ただの一方通行の指示では信頼は築けない。

「人はそれぞれ違う」を組織の前提に

多様性という言葉は使い古されているが、実はこの「違いを前提にする」ことが組織の安定に直結する。

アホ扱いは人間関係を壊す

「そんなことも知らんのか」「常識だろう」という態度は、相手の尊厳を傷つけ、信頼を一瞬で壊す。「物事の見方が違うだけ」なのに、知識の有無だけで上下関係を決めてしまうのは、実に浅はかな判断である。

経営者は、社員の“解釈の違い”をリスペクトする姿勢が求められる。それが、心理的安全性を確保する第一歩となる。

多様な解釈が「創造力」を生む

一つの出来事に対して複数の見方があるということは、裏を返せば「多様な視点を持てるチーム」であるということだ。この視点をうまく活かすことで、イノベーションの源泉にもなり得る。

経営者の仕事は、異なる解釈を否定せず、むしろそれらを掛け合わせて新たな価値を創出する場を作ることにある。

社員の「見方」を育てるのが本当のマネジメント

教育とは知識を与えることではない。自分とは異なる解釈が存在するという“気づき”を促すことだ。社員一人ひとりが「他者の見方を理解する」ようになると、組織全体の共感力と柔軟性が増す。

これが結果的に、マネジメントの負担を軽減し、組織全体の自走力を育てることになる。

まとめ:見たいように見るからこそ、見せ方を変える

「人は物事を見たいように見る」──この真理を受け入れることが、マネジメントの起点であり本質である。人間関係の摩擦、意見のすれ違い、信頼関係の構築がうまくいかない背景には、多くの場合“見方の違い”がある。

これは否定すべきことではなく、前提として理解し、活用するべき事実である。中小企業という限られたリソースの中で、人と人の違いをどう活かすか。それこそが、経営者としての知恵であり力量だ。指導ではなく対話を、説得ではなく共感を──この転換が、経営の質を大きく変えていく。

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

また、お会いしましょ。